高い「意見書のみ応答率」を有する特許事務所の少なさが示すこと

概要

拒絶理由への応答において、権利を限定しないで(特許の権利範囲を狭くしないで)特許性を主張する応答が「意見書のみ」の応答にあたる。

したがって、特許庁の審査に対して意見書のみで応答する割合「意見書のみ応答率」は、権利化能力を測る一つのバロメーターになるものと考えられる。

このような考えから、特許庁の「審査着手時期見通しリスト(審査官の数や技術分野の割り振りは大きく変動しないのでひと月あたりにバランスよく案件が割り振られているはずの偏りのないデータ)」を利用して、一定期間の案件を抽出し、特許事務所の「意見書のみ応答率」を分析してきた。

おかげさまで、この分析記事は多くの方に興味を持っていただけているようである。

そこで今回は、分析した事務所の数も100を超えたことから(この記事をアップしてた時点では、65事務所までしか載せておらず、順次載せていくが)、サンプル数(事務所数)が増えたことから、全体の傾向を考察したいと思う。

考察の要点

権利化能力を分析するために調べた「意見書のみ応答率」から次の傾向がみえた。

・「意見書のみ応答率」が高くなるほど事務所数は少なくなる

・「意見書のみ応答率が[0~2.5%]の事務所が占める割合は4割強

・「意見書のみ応答率が[0~5.0%]の範囲に8割弱の事務所が収まっている

・意見書のみ応答率が[7.5%以上]の事務所は1割以下である

この傾向から、次のことが言えそうである。

・権利化能力の質を求めるほど(難易度の高い応答に長けている者を求めるほど)それができる特許事務所の数は少なくなっていく

・意見書のみ応答率4%あたりのラインと7.5%あたりのラインにそれぞれ「特許事務所の権利化能力の壁」がありそうである(この辺りを目安にしてもいいかもしれない)

事務所の分布(散布図やパレート図)から見えること

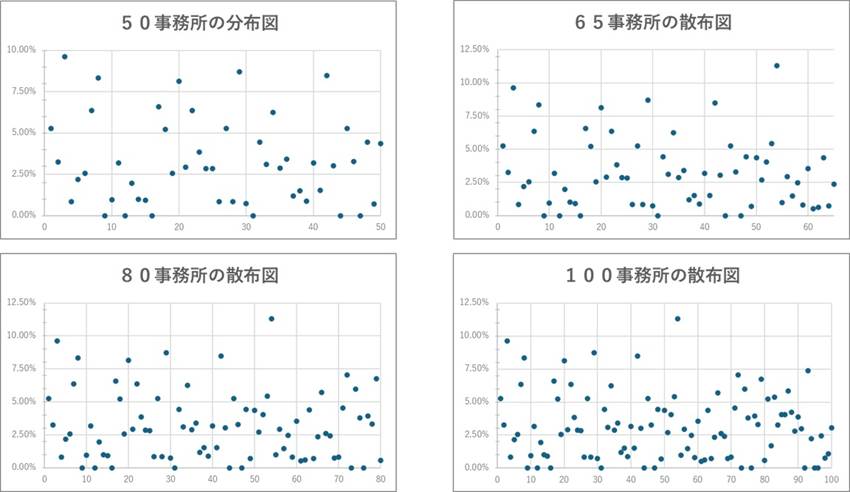

サイトには、本記事のアップ時点で65事務所の分布を記した散布図及びパレート図が載っているが、ここでは、50事務所、65事務所、80事務所、100事務所のそれぞれの図を載せてみる。

このように、50事務所ではやや見えづらかった傾向性も、事務所数が増えることではっきりとしてきているように見える。ここには、以下の傾向性が現れていると考察することができる。

「意見書のみ応答率」が高くなるほど事務所数は少なくなる

つまり、「意見書のみ応答(=権利を狭めない応答)」の割合が高くなるほどに、それができる特許事務所の数は少なくなっているのである。

審査官への拒絶理由対応に際し、権利を狭くして(限定して)特許性を主張するよりも、権利を狭めずに(限定せずに)特許性を主張する方がハードルが高い、というのは一般的な認識であろうし、感覚的にもわかることだろう。

審査官の拒絶理由は、「審査官が今のままの請求項の発明では特許は認められない」という考えの表れなのだから、権利を狭める(限定する)というのは、審査官の判断を受け入れ、これに歩み寄ろうとしているのであり、対して、そのままの請求項で(=権利を狭めずに)応答するというのは、審査官の判断に納得せず、歩み寄っていくわけではないのだから、権利を狭めずに特許性を認めてもらう方が難易度の高い応答といえるし、それで特許権が得られるならば、顧客(出願人)においても望ましい応答といえる。

そうすると、「意見書のみ応答(=権利を狭めない応答)」の割合が高くなるほどに、それができる特許事務所の数は少なくなるという傾向は、言い換えれば、「難易度の高い応答をより多くできる特許事務所の数は少なくなっていく」という傾向と捉えることができるだろう。

これだけを聞くと「難しいことほどそれができる人は少ない」という至極当然の傾向が出ているに過ぎないと感じるかもしれない。

実際にそうではあるのだが、X(旧ツイッター)上では、それなりの数の実務家が“「意見書のみ応答率」と「権利化能力」に関係性はない”とか“「意見書のみ応答率」が権利化能力を測るバロメーターにはならない”といった見解を示していたのだから、この傾向性は、このような考えを持っていた実務家には受け入れ難い結果かもしれない。

仮に「意見書のみ応答率」と「権利化能力」に関係性がないのだとすれば、このような傾向性を示す散布図にはならず、もっとランダムに散布するはずなのである。

顧客が「なるべく権利を狭くせずに特許権を取得すること」を望むことは間違いないのであるから、「関係性がない=応答率の高さは難易度にならない」というならば、意見書のみ応答率が高くなっている特許事務所がもっと多くてもいいはずである。しかし、実際に散布図に表れた傾向はそうではない。

一方で、少ないにしても「意見書のみ応答率」の高い特許事務所がいることは、権利化実務において、「なるべく権利を狭めずに意見書のみで応答するのがよい」という考えを持っている特許事務所が存在していることの表れともとれる。

誰もが「意見書のみ応答」は権利化において望ましくない応答と考えるならば、応答率の高い事務所は存在せず、応答率の低いところにしか事務所は集まらないだろう。補正をすることは容易なのだから、それこそ0%付近にほとんどの事務所が集まっていないとおかしいのである。

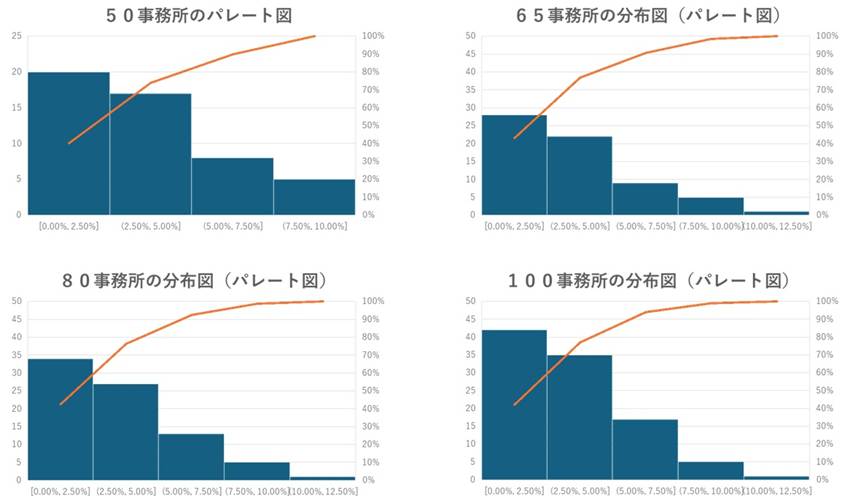

さて、散布図の他に、パレート図も載せてみよう。

パレート図の本来的な使い方ではないが、パレート図を選択したのは、応答率(X軸)の順番が変わらなかったからである。(応答率が高くなるほど、事務所数は少なくなるという単調減少だったため)

なお、この図の見方がわからない方のために簡単に説明すると、棒グラフは左側のY軸の値(事務所数)に対応しており、X軸の応答率の範囲にある特許事務所の数である。折れ線グラフは右側のY軸の値(%)に対応しており、累計の割合を表している。例えば、[0~2.5%]における折れ線の値は、母数(全体の数)における[0~2.5%]の事務所が占める割合であり、[2.5~5.0%]における折れ線の値は、母数(全体の数)における[0~5.0%]の事務所が占める割合(=[0~2.5%]の事務所が占める割合+[2.5~5.0%]の事務所が占める割合)である。そのため、折れ線グラフの右端の値は必ず100%になる。

このパレート図は、どの範囲をどれくらいの事務所が占めているのかを分かりやすく可視化できる。折れ線をみていただければわかるが、母数が50事務所、65事務所、80事務所、100事務所のいずれにおいても、意見書のみ応答率が[0~2.5%]の事務所が占める割合は4割強(40%台)であり、全体の8割弱(70%後半)が[0~5.0%]の範囲に収まっているのである。そして、意見書のみ応答率が[7.5%以上]の事務所は1割以下、(10%以下)なのである。なお、応答率7.5%以上の事務所の割合は、母数が大きくなるほどに小さくなっており、100事務所においては6%(僅か6事務所)となっている。

このような分布の傾向から、さらに一つの仮説を立てることができるだろう。それは“「応答率7.5%以上」を超える特許事務所は、権利化能力の一つの壁を乗り越えた事務所である”という説である。また、この説について少し考察をしてみる。

例えば、ある特許事務所において10人の実務家が50件の拒絶理由通知に応答したとする。このとき、合計の応答数は500件になる。平均的な「意見書のみ応答率」が2%だとすれば、500件中10件が「意見書のみ」で応答されることになる。

10人の実務家の権利化能力がおよそ同じであれば、それぞれが1件「意見書のみ」で応答することになる(各自の応答率も2%)。しかし、実際には、実務家のキャリアは同じではなく、権利化能力には自ずと差が生じる。

例えば、1人の優秀な実務家が10%の応答率であったとする(事務所単位の応答率でみると10%はトップクラスである。)。このとき、1人で5件の「意見書のみ」応答がされることになり、残りの9人で、残りの5件がなされることになるため、9人の応答率は1.1%になる。またさらに、もう1人の優秀な実務家が10%の応答率であったとすると、2人で10件の「意見書のみ」応答がされることになり、残りの8人は0件(0%)でよくなる。

また例えば、1人の優秀な実務家が10%の応答率であり、残りの9人が平均して2%であったとすると、この特許事務所は500件中14件を「意見書のみ」で応答することになり、その割合は2.8%となる。2人の優秀な実務家が10%の応答率であり、残りの8人が平均して2%であったとすると、「意見書のみ」での応答は500件中18件となり、割合は3.6%となる。3人の優秀な実務家が10%の応答率であり、残りの7人が平均して2%であったとすると、「意見書のみ」での応答は500件中22件となり、割合は4.4%となる。半数の5人が10%であった場合は6%となる。

特許事務所に一部の優秀な実務家がいることは珍しくないし、実務家としての経験値あによっても拒絶理由対応の質は変わってくるため、特許事務所の「意見書のみ応答率」は、その事務所が抱える各実務家の「意見書のみ応答率」にはならないのが通常のはずである。

しかし、個々の権利化能力に差があったとしても、上記の例で、10人中5人、つまりその事務所に入所する実務家の2人に1人が元々優秀な実務家であり、残りは平均的であるということは、理論上はあり得たとしても、現実的にあり得るだろうか。

応答率が10%付近にいる事務所は今回の100事務所のうち2事務所しかなく、全体のわずか2%であるから、「意見書のみ応答率」が高い実務家の数もそれほど多くはないはずである。その中で、偶然、ある事務所に50%の確率で優秀な実務家が入所してくるというのはおよそ現実的ではない。

そうすると、「意見書のみ応答率」をある数値以上にしようとすれば、自ずと、一部の優秀な実務家に頼るのではなく、事務所が抱える各実務家の応答率を上げていくこと(全体の底上げ)が必要になると言えるだろう。

それでは、この「ある数値」はどのあたりにあるのか。

一部の優秀な実務家がいれば事務所の応答率は上がるが、一部の優秀な実務家だけで事務所全体の応答率を上げるには限界があり、10人中1人や2人くらいの優秀な実務家に頼っても、上記の通り特許事務所としての応答率はせいぜい4%程度にしかならない。(10人中5人は非現実的でも1人や2人くらいならあり得そうである。)

応答率4%あたりに「ある数値」があるとする仮説は、実際に100事務所の散布図が示す結果とも整合するものといえるだろう。散布図には、意見書のみ応答率が4%以下の範囲に多くの特許事務所が集中しており、4%~5%のあたりに分布の変化点となる境界がみられるからである。

特許事務所が、事務所として権利化能力の全体の底上げに取り組まなくても、応答率4%くらいまでは到達し得るならば、意見書のみ応答率にフォーカスしてこなかった業界の実情を踏まえると、意見書のみ応答率が4%以下の範囲に多くの特許事務所が集中することは自然な結果と捉えることができるのである。

そうすると、5%台の特許事務所を決定付けるには心許ないとしても、少なくとも意見書のみ応答率が[7.5%以上]の特許事務所は、特許事務所の方針として「権利化能力の向上」に取り組み、全体の底上げに努めている事務所といえ、また、実際に底上げに成功している事務所といってもよいように思えるのである。

事務所の分布からみる「特許事務所の権利化能力の壁」

さて、実務家個人ではなく、特許事務所として「意見書のみ応答率」を上げるには、権利化能力を個人の研鑽に委ねるのではなく、事務所の所員が積極的に全員の権利化能力の向上に努めるような仕組み(取り組み)が必要である。

この考えに立った場合、その取り組みの程度や成功の度合いもまた、傾向となって現れてくるように思える。従って、この視点から、改めて散布図を見つめ、「特許事務所の権利化能力の壁」がどのあたりにあるのかを考えてみたい。

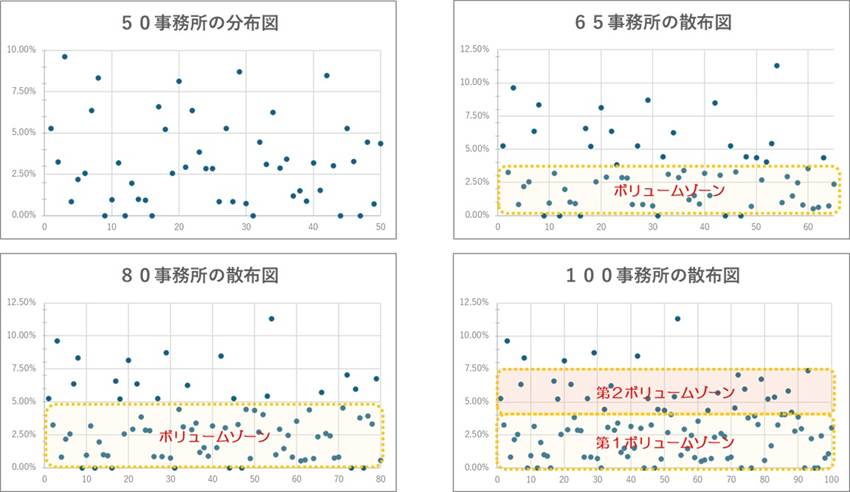

単純に、「特許事務所の権利化能力の壁」は、ボリュームゾーンとの境界がどこにあるのかに現れてくると考えることができるだろう。この視点で、散布図に「ボリュームゾーン」を設けてみたのが下図になる。

事務所のサンプル数が50の場合、多少の傾向性は見え、3%~4%の間にボリュームゾーンの境界があるようにも見えるが、全体を俯瞰してもそれなりのばらつきはあるので、ここではボリュームゾーンの特定は行わなかった。

65事務所では、意見書のみ応答率4%のあたりにボリュームゾーンの境界があるようにみえ、80事務所では、意見書のみ応答率5%のあたりにボリュームゾーンの境界があるようにみえた。

しかしながら、65事務所の散布図では4%~6%の範囲にもそれなりのプロットがあうようにも見え、80事務所の散布図では、5%~7.5%の間にもそれなりのプロットがあるようにも見え、7.5%以上のゾーンとの間にも傾向性に差があるようにもみえた。そして100事務所の散布図になると、どうやらボリュームゾーンの境界は二つあるように見えてきた。

100事務所の散布図は、第1ボリュームゾーンとして[0%~4%]、第2ボリュームゾーンとして[4%~7.5%]があり、意見書のみ応答率4%あたりのラインと7.5%あたりのラインにそれぞれ「特許事務所の権利化能力の壁」があることを示しているのではないか。

第1の壁であり「意見書のみ応答率4%の壁」は、既に考察したように、特許事務所として権利化能力の向上に取り組まずとも、権利化に長けた優秀な実務家がいることで到達し得るラインである、という仮説を立てることができる。

この仮説に基づけば、第2ボリュームゾーンにいる特許事務所は、「特許事務所として権利化能力の向上に取り組む体制がある事務所」である可能性が高いといえるだろう。それでは「意見書のみ応答率7.5%」にみられる第2の壁は何を表しているのか。

陳腐な言い回しになってしまうが、第2の壁を越えた事務所は「特許事務所としての権利化能力の向上に成功した事務所」ということにならないだろうか。つまり、第2ボリュームゾーンは、権利化能力向上の取り組みが発展途上にあり、第2の壁を越えた特許事務所は、事務所全体の底上げにおけるブレイクスルーを果たしたのではないかという仮説(推測)を立てることができる。

拒絶理由への応答は、特許実務の中でも極めて高度で難しく、個人差がつきやすい実務である。進歩性の対応にしても、「間違い探し」のように本願発明と引用発明の相違点を見付けるだけの対応をする者もいれば、高度な解釈や認定を展開して論理付けを否定する対応をする者もいる。

特許事務所を経営しながら(顧客の依頼を受けながら)、事務所の各所員の権利化能力の底上げを図るというのは、所員の人数が増えるほどに困難性が上がり、よほどの体制が構築されていない限り、それなりの規模(実務家数)の特許事務所が意見書のみ応答率を上げることは至難の業といってもよいように思える。

実際に、意見書のみ応答率が7.5%を超えている特許事務所の中には、高い質を維持するために「人数を制限している」ところもあり、この点は、事務所経営の中での苦渋の決断かもしれない。(特許事務所の経営は、育てた実務家が事務所を離れる可能性も視野に入れざるを得ないから、どこまで手塩に掛けるかは事務所経営の難しい判断となるだろう)

第2の壁を越えた特許事務所は、各所員の権利化能力の底上げという難しい課題に取り組み、見事にその課題を乗り越えた事務所といってもよいかもしれない。おそらく、これらの希少な特許事務所(10%未満の特許事務所)には、特許事務所の権利化能力を向上させる「他の事務所と差別化されたノウハウ」が蓄積されているのではないだろうか。一体どのような仕組みや体制を有しているのか、非常に気になるところである。

コメント