本ページの意義(Xが弁理士業界について思うこと)

皆様は弁理士に支払う料金の妥当性をどうやって決めていますか?

企業の皆様は、特許事務所に料金を支払い、出願や中間などの役務の提供を受けています。事務所や実務家の皆様は、出願や中間などの実務を提供し、企業から報酬を頂戴します。それでは、支払う料金が妥当かを、頂く報酬が適当かをどのように判断しているのでしょうか。

「あの特許事務所は評判がいい」 → これは漠然とした判断材料でしょう

「あの事務所には有名な先生がいる」 → これも間接的な評価ですし有名=優秀とは限りません

確かに、優秀な先生はいますが、多くの特許事務所には複数の担当者がおり、全ての担当者がその優秀な先生と同等の実力を有していることはまずありません。

弁理士法77条の2には以下のような規定があります。

第77条の2 経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の個人情報の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。

弁理士業という業務は、知識や経験、研鑽によって大きく実務能力に差が生じるものです。出来上がりの品質に差があるのに、特許事務所という単位での料金設定をすることは果たしてユーザフレンドリーといえるのか。依頼者がその選択を適切に行うための情報を特許事務所は誠実に開示しているといえるのか。

依頼者が事務所の名前や先生の名前で依頼先を選択したり、漠然とした評判を頼りにする現状では、真の意味で依頼者に「この料金を支払うことが妥当なのか」を判断する材料が与えられているとは言えないと私は考えており、名前よりももっと重要な、自身の業務を担当する担当者個人の実務能力を「定量的な評価」によって示す努力がこの業界には不足しているのではないかと思っています。

弁理士業界も、依頼者が「その品質に見合った適正な価格であると納得できる」ような事業努力をし、担当者の実務能力を具体的に示せるような情報開示に励むべきであり、そのことが顧客満足の向上だけでなく、ひいては弁理士業界全体のアウトプットの品質向上に繋がるものと信じております。

拒絶理由応答の統計は、その実務家の実務能力を測る「一つの要素」に過ぎず、他にも判断要素はあると思いますが、極めてわかりやすく、説得力のある判断材料の一つと考えています。

なぜならば、顧客が望むものは、良い出願ではなく「良い権利」だからです。

そして、権利化能力に長けているということは、権利化のためにどのような記載が明細書に必要なのかを知っているということであり、つまりは「どのような明細書が良い出願なのか」を知っているということです。

権利化能力がなくても「読みやすい明細書」は作成できます。しかし、発明をどういった観点で捉え、どう表現することが、より良い権利の取得に繋がるかは、権利化能力の追求なくして極めることはできません。

このような理由から、当サイトでサービス提供をするにあたり、拒絶理由応答の統計を開示しております。おそらく私は、弁理士業界が既に担当者レベルでの判断材料を適切に開示していたならば、当サイトでこのような活動をしようとは考えなかったでしょう。

弁理士に支払う報酬は決して安いものではありません。だからこそ、弁理士業界全体が、全ての特許事務所が、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要な情報を十分に開示し、顧客へのより適切な判断材料の提供に努めていって欲しいと、強く望んでおります。

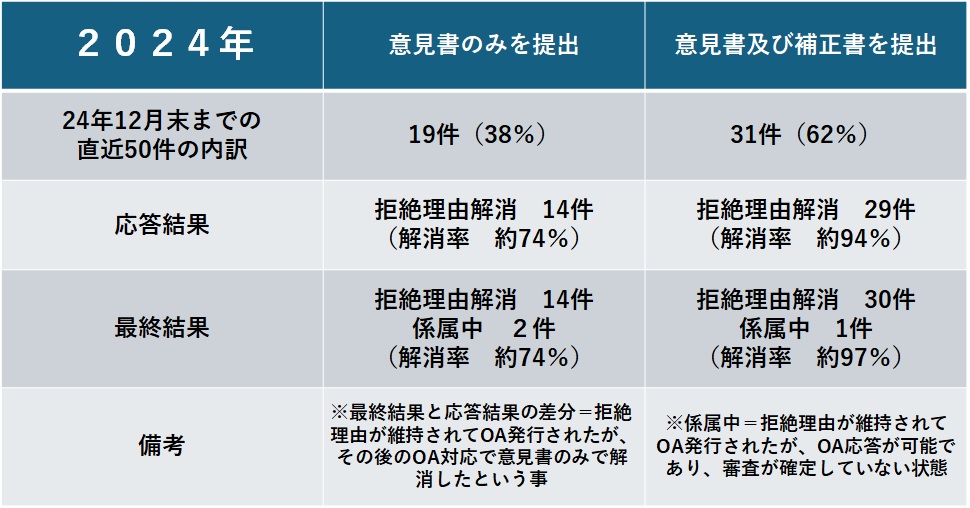

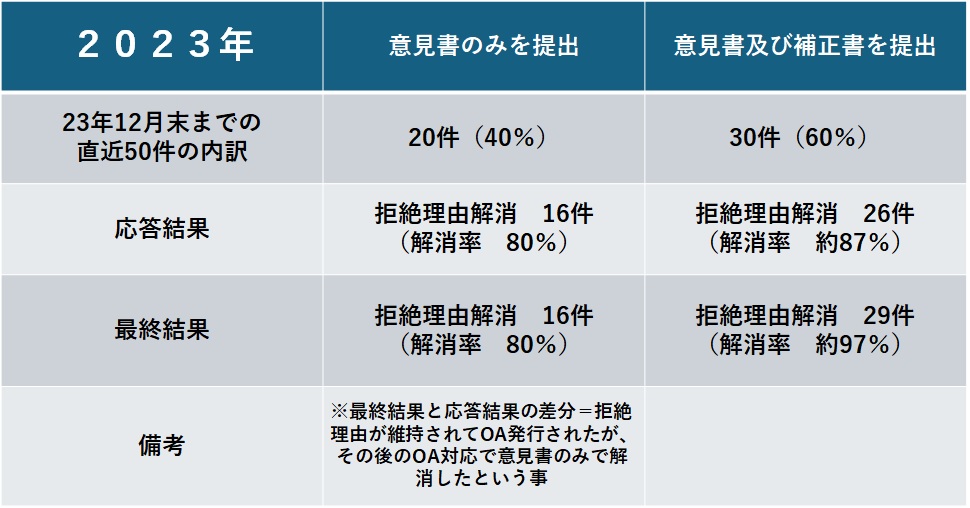

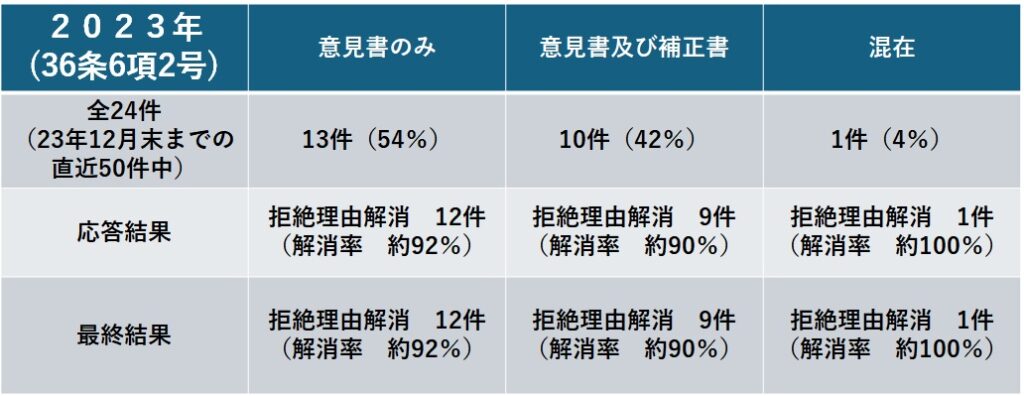

統計1 特許庁への応答 「意見書のみ」か「意見書及び補正書」か

特許庁への応答が「意見書のみ」か「意見書及び補正書」かの割合を示す情報は、権利化能力(より良い権利を取得できる実務能力)を測る有益なバロメーターである

⇒「意見書のみ」応答の割合が高く、かつ、拒絶理由の解消率が高いほど「権利を狭くすることなく(限定せずに)」拒絶理由が解消できているといえる

平均的な実務家 → 「意見書のみ」の割合 2%以下(2023年)

X → 「意見書のみ」の割合 約40%(2023/24)

まず、拒絶理由通知を受けて特許庁に応答するときに「意見書のみ」で対応しているか「意見書及び補正書」で対応しているかの統計を示します。

なぜ、これを開示するかというと、「意見書のみ」で対応するということは、より顧客が望む形で権利化を図ろうとしていることのバロメーターになるからです。

拒絶理由通知への対応における「補正書の提出」は、誤記などの一部を除き、基本的には「権利を狭くする」対応です。従って、補正書を提出せずに特許の権利化ができるならばそれに越したことはなく、顧客の望む権利を手に入れることができます。

また、特許庁への提出書類として「意見書のみ」を提出したか「意見書及び補正書」を提出したかは、統計として比較がしやすいです。

例えば、拒絶理由が「誤記」のみだった場合でも補正書を提出することになりますが、誤記を修正しただけであれば、権利の実質的な内容は補正の前後で変わらないでしょう。そのため、特許庁への提出書類は「意見書及び補正書」ですが、この場合には顧客が望む形での権利化が図れているといえることになります。

このような細かな点を考慮すると、提出書類が「意見書のみ」か「意見書及び補正書」かで、詳細な評価ができるとは限りません。よって、より詳細な分析についても、この後でさらに統計資料を示しますが、業界全体の対応を集計しようとすると、1件1件の意見書や補正書の内容を全て確認して実質的な判断しなければならず、現時点(2025年1月時点)では、AIを以てしても難しいでしょう。しかし、提出書類が「意見書のみ」であったか「意見書及び補正書」であったかはより簡易に集計することができるため比較がしやすく、また、誤記のみの対応といったケースは全体のごく僅かでしかないため、このような方法でも十分に比較ができます。

審査官ラボさんによる統計では、「意見書のみ」での対応は、日本全体では50~60件に1件の割合だそうです。割合でいうと、1.7%~2.0%となります。(2023年12月にX(旧ツイッター)で教えて頂きました)

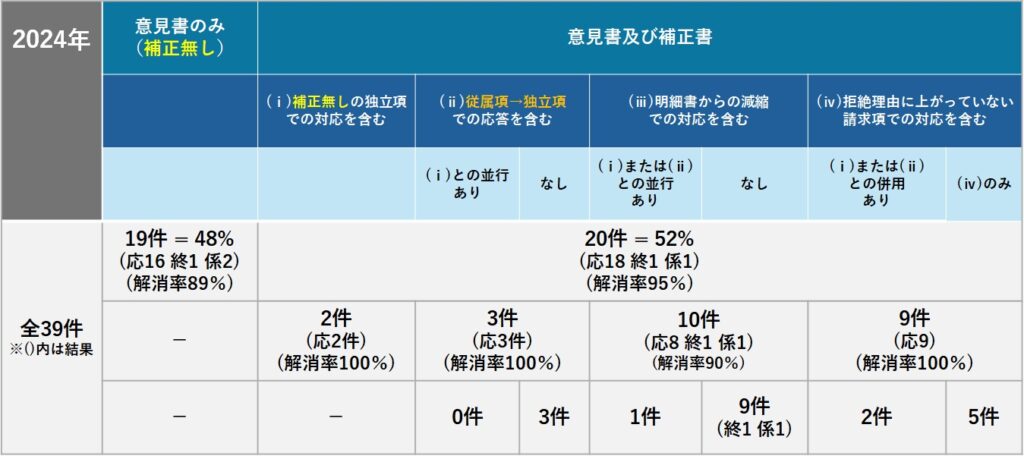

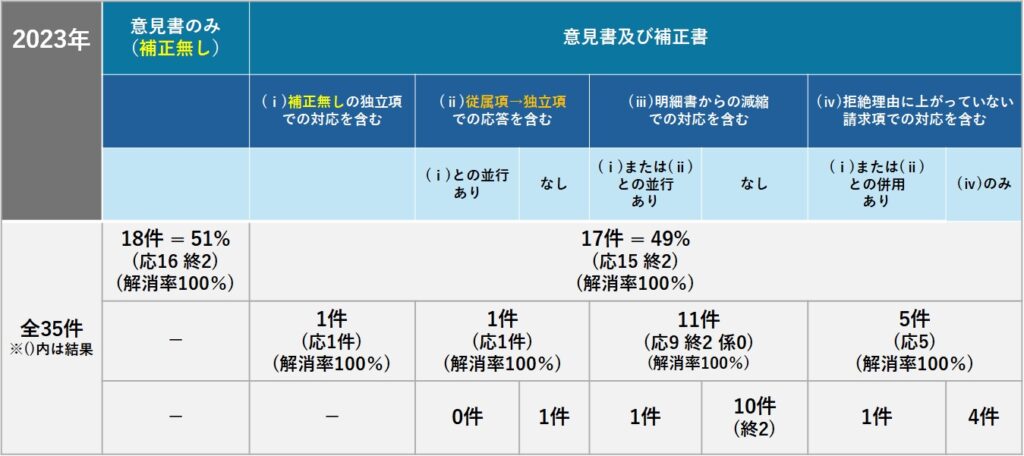

一方で、以下が私の統計になります。私の場合、全体の約4割(40%)程度が「意見書のみ」での対応となります。当然ですが、比較条件を揃えるため、この統計には誤記のみの応答も含んでおります(※以降の詳細分析では含まない場合があるため、念のための説明です)。

なお、統計資料としては、2023年12月末までの直近50件と、2024年12月末までの直近50件(応答結果が返ってきているもの)とを載せています。(今後も、毎年載せていこうと思っています)

また、「応答結果」とは、特許庁からの審査結果(拒絶理由通知)に対し「意見書のみ」あるいは「意見書及び補正書」を提出し、これに対して特許庁から返ってきた次の審査結果を指します。「最終結果」とは、応答結果で拒絶理由が解消しなかった場合に、同じ内容でさらに反論し、最終的にどんな結果になったかです。

例えば、再度拒絶理由通知(あるいは拒絶査定)が来て、こちらもそのままの請求項で反論し、拒絶理由が解消すれば、「応答結果」では解消しませんでしたが、「最終結果」では解消したことになります。一方で、再度の拒絶理由通知に対し、このままの請求項での拒絶理由解消を断念して請求項を補正した場合や、そのままで反論したけど拒絶理由が解消しなかった場合は、「応答結果」と「最終結果」の両方で解消しなかったことになります。

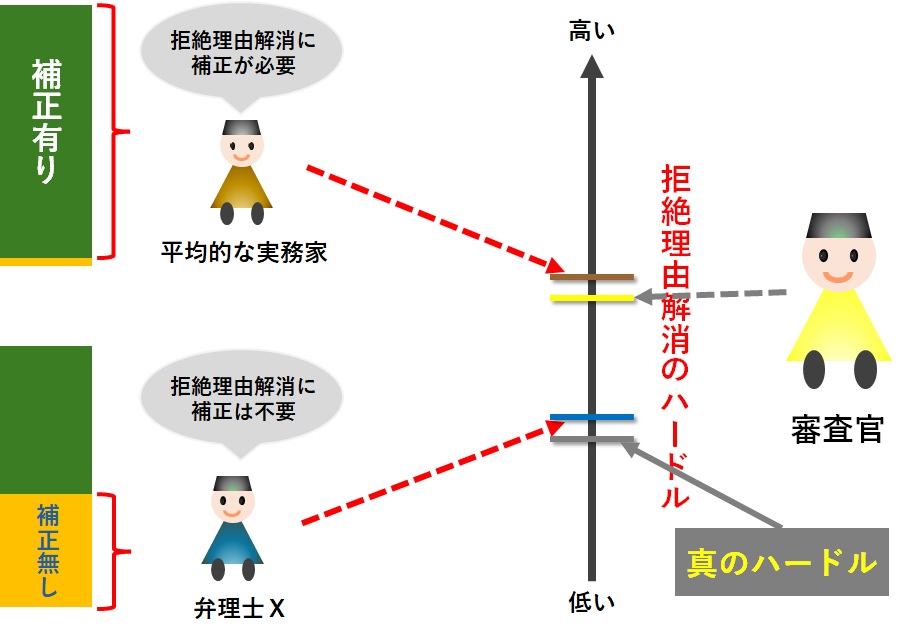

平均が2%以下でXは40%弱、それだけではピンと来ない方もいるかもしれませんので、この数字から何がいえるのかを理論的に整理してみます。

平均的な実務家は、50件の拒絶理由通知を受けた場合、そのうちの48~49件については「補正」が必要と考えていることになります。つまり、ほとんどの案件に対して権利を狭くする対応が必要と考えており、権利範囲を狭くすることを念頭に置いた対応が基本になっているといえます。

一方で、拒絶理由通知を受けた50件のうち20件程度を「意見書のみ」で対応する実務家の思考は、権利範囲を狭くすることを念頭に置いたものではなく、いかに権利範囲を狭くすることなく権利化を図るかが基本になっているといえるでしょう。

このことは、言い換えれば、拒絶理由に対するハードルを平均的な実務家よりも低いところで捉えていると言えるかと思います。

それではこの「低いハードル」が適切なのか。勝手にハードルを低く設定して、それが的外れならば無意味でしょうし、かえって顧客に害を与えることになります。

この点は上記表の「結果」を見ればわかるでしょう。ただ闇雲の「意見書のみ」で対応しているわけではなく、「意見書のみ」の対応でも80%程度の割合で拒絶理由は解消しています。(日本の特許登録率が2023年で76%ですから(※特許行政年次報告書2024年版)、決して低い数字ではないと思います。)

つまり、ある程度の確度をもって「意見書のみ」で拒絶理由通知に対応し、実際に拒絶理由は解消していると言ってよいかと思います。

では、特許庁の審査官はどのあたりを拒絶理由解消のハードルと考えているといえるでしょうか。仮に、審査官のハードルが私と同じあたりの「低いハードル」にあるとしたら、このような結果にはならないはずです。ハードルを高く設定している平均的な実務家は、拒絶理由通知を受けることが少なくなり、ハードルがもっと低くなっているはずです。

つまり、この状況は、特許性に高いハードルを設定している審査官と、審査官の判断を鵜呑みにして(審査官の判断は間違っていないと決めつけ)「権利を狭くすること」を前提とした思考になっている実務家によって生み出されていると推理することができるでしょう。

そして、実際の特許性のハードルはそこよりも低い位置にあり、多くの顧客が、平均的な実務家の対応によって「より権利範囲の狭い特許権」しか取得できていないのです。

このように、特許庁からの拒絶理由通知に対し「意見書のみ」で対応するか「意見書及び補正書」で対応するかの割合、及び、これらの応答結果についての統計資料は、顧客が自らの重要な特許出願の権利化を誰に依頼すべきか、また、その重要性に応じた依頼先の判断において非常に有益な情報になるといえるでしょう。

企業であれば、依頼先の特許事務所にこのような統計資料を見せてほしいと頼んでみてもよいかもしれません。

しかし、ほとんどの特許事務所は「作業が大変」や「時間がかかる」といった理由をあげて拒否するかもしれません。なぜならば、この業界全体が知名度や評判や名声といった「漠然とした評価」でしか顧客へのアピールを行ってこなかったからです。

今の弁理士業界は、知名度を上げる、人脈を増やす、規模を大きくするといった活動で顧客を増やそうとすることが多いと思います。それらも必要な営業活動でしょうし、これによって新たな価値(サービス)が生まれることもありますので決してダメとは言いません。それでも、知名度や人脈や規模は、その人の実務能力(顧客への提供価値)を具体的に示すものではなく、アウトプットの品質を直接評価するものでもありません。

評判すら人の手によって作り出せてしまう時代だからこそ、顧客への提供価値にダイレクトに訴求する上で具体的な実務能力を示すことの重要性が増すはずなのですが、このような営業活動に頼ってきた特許事務所だと、評判が先行してしまい、具体的な実務能力を明らかにすることを嫌うかもしれません。

大きな事務所は平均値を作る側なので、全体的にみれば平均値通りでしょうし、おそらくほんの一部の担当者しか平均値を超えていないでしょう。品質を謳っている中小事務所すらも、具体的な数値は平均とさして変わりないかもしれません。

少数精鋭で真に実力があると自信を持つ特許事務所ならば、積極的に開示してアピールし、差別化を図っていけばよいと思いますし、そうすることが、この業界全体の力の底上げにもなります。(こういう特許事務所が出てくることを期待していますし、この記事を紹介してアピールの材料に使って頂いても構いません。)

さして重要な特許出願でもなければ「安価な料金で平均的な実務家」に対応を依頼し、重要な特許出願については「高い料金を払ってでも、より広い権利を取れる能力を有した実務家」に対応を依頼する。

そういった判断ができることが、弁理士業界全体の「透明性」を上げ、顧客利益の最大化に繋がるのではないでしょうか。

統計2 拒絶理由別の内訳

一件の拒絶理由通知には、常に1つの拒絶理由だけが通知されるのではなく、例えば、進歩性(29条2項)と明確性(36条6項2号)といったように、複数の拒絶理由が通知されることは珍しくありません。このとき、進歩性の対応については補正せずに対応し、明確性の対応については補正して対応したとしても、特許庁への提出書類は「意見書及び補正書」となります。

従って、さらに正確に拒絶理由への応答力を見ていくには、拒絶理由単位での統計が必要になるでしょう。そこで、拒絶理由単位での統計を取っていこうと思いますが、そのために、統計1と同様に、直近50件の拒絶理由通知に対する拒絶理由毎の内訳を示しておきます。

なお、この統計では、直近50件の中に「誤記のみ」の対応を行った案件は含めません。理由は、「誤記のみ」対応が入ると、実質的な対応力がわからなくなるからです。

例えば、5件の明確性要件違反の拒絶理由に対し、1件は誤記のみで対応し、2件は補正をして実質的な対応を行い、2件は補正無しで実質的な対応をしたとすると、誤記のみであっても補正書は提出するので、補正有りが3件となり補正無しが2件(3:2)となりますが、実質的な対応力でみれば補正有りが2件で補正無しが2件(2:2)となり、その割合に差が生じます。

実際には「誤記のみ」での対応は僅かな件数しかありませんが、なるべく正確に対応力を評価するという点からは、ノイズとしてカットした方が良いのです。

ある程度の件数がある方が正確性も上がるため、以下では、「新規性/進歩性」「サポート要件」及び「明確性要件」の3つについて、それぞれ分析をしてみたいと思います。

統計3 新規性/進歩性(29条)への対応

顧客への最大価値の提供を図る対応 → 独立項を補正せずに解消する対応

実務能力(審査対応力)を測る対応 → 判断誤りを主張して解消する対応

<新規性/進歩性>

X:2件に1件は「権利範囲を狭くせず」に対応できる

「独立項を補正せずに解消する対応」の割合 → 約54%(2023/24)

「判断誤りを主張して解消する対応」の割合 → 約59%(2023/24)

以下の表が、新規性/進歩性(29条)の拒絶理由応答についての統計になりますが、29条の統計では、補正書を提出した場合について、どのような独立項での対応を行ったかをさらに細かく分けているため、これらについて先に説明しておきます。

(ⅰ)補正無しの独立項での対応を含む

例えば、独立項はそのままの内容で対応しさらに新たな従属項を足した場合や、独立項が2つあり、一方の独立項は補正無しで対応し、他方の独立項は補正をして対応した場合などがこれに該当します。つまり、少なくとも1つの独立項について、審査官の判断に反して、そのままの内容での権利化を図った場合といえます。

(ⅱ)従属項→独立項での応答を含む

例えば、ある従属項に対して29条の拒絶理由が通知されているが、そのままで拒絶理由を解消できると判断し、従属項を独立項にして対応した場合などがこれに該当します。なお、拒絶理由に挙げられていない従属項を独立項にする補正は(ⅳ)に該当し、(ⅱ)には該当しません。つまり、少なくとも1つの従属項について、審査官の判断に反して、そのままの内容での権利化を図った場合といえます。

(ⅲ)明細書からの減縮での対応を含む

こちらは、補正前の請求項の内容のままではなく、明細書の記載を根拠にして請求項を減縮し(権利内容を狭くし)、29条の拒絶理由の解消を図った場合です。例えば、従属項を独立項にし、さらに明細書の記載から減縮して応答した場合は(ⅲ)に該当し、(ⅱ)には該当しません。

(ⅳ)拒絶理由に上がっていない請求項での対応を含む

これは、「拒絶理由が発見されていない請求項」であったり、「36条の拒絶理由には挙がっているが、29条の拒絶理由には挙がっていない請求項」を独立項にして対応した場合です。いわゆる「許可クレーム」での応答の場合です。

なお、(ⅰ)~(ⅳ)は、並行あるいは併用することがあり得ます。例えば、独立項が2つあり、一方の独立項は「許可クレーム」であり、他方の独立項について29条の拒絶理由が挙げられていた場合、一方の独立項はそのままとした上で、他方の独立項についてもそのまま反論すれば(ⅰ)と(ⅳ)、他方の独立項について従属項を繰り上げて反論すれば(ⅱ)と(ⅳ)、他方の独立項を明細書の記載で減縮し反論すれば(ⅲ)と(ⅳ)、他方の独立項を削除すれば(ⅳ)のみ、となります。同様に、2つの独立項のいずれも29条の拒絶理由が挙げられていた場合に、一方の独立項はそのままで、他方の独立項は明細書の記載から減縮して反論すれば(ⅰ)と(ⅲ)を並行して応答したことになります。これらを考慮して、以下の表では、並行/併用があった場合とそうでない場合も場合分けしております。

上記表の括弧における「応」「終」「係」の数字はそれぞれ、「応答結果で解消した件数」「最終結果で解消した件数」「現時点で係属中の件数」となっております。

上記表の通り、新規性/進歩性(29条)の拒絶理由への応答だけを見れば、「意見書のみ」の応答は50%程度となっており、提出書類の統計よりも割合は上がっております。また、「最終結果」までを含めた解消率は「意見書のみ」であっても「意見書及び補正書」であっても100%です。

この数字だけ見れば、進歩性の拒絶理由のうち、およそ2件に1件は、審査官による新規性/進歩性の判断が適当でないことを主張して拒絶理由が解消する、言い換えれば、およそ2件に1件は「権利範囲を狭くせず」に対応できることになります。

また、「意見書及び補正書」の対応のうち(ⅰ)は、顧客が最も欲しい権利である独立項を「限定することなく」権利化を図ったという意味で、実質的に「意見書のみ」と同等の価値を顧客に提供できているでしょう。

独立項のままでの権利化という「顧客への最大価値」を果たした意味では、2024年は39件中21件(=54%)であり、2023年は35件中19件(=54%)であるといえます。

また、審査官の判断への対応力(=審査官の拒絶理由の判断に素直に従うのではなく、判断の誤りを見い出し、反論し、これによって拒絶理由を解消する対応力)を測るには、「意見書のみ」と(ⅰ)と(ⅱ)はいずれもこれに該当するといえるでしょう。

審査官の判断誤りを指摘して権利化を図った割合としては、2024年直近50件では39件中24件(=62%)であり、2023年直近50件では35件20件(=57%)であり、2年の平均は59%となります。

統計4 サポート要件及び明確性要件への対応

顧客への最大価値の提供を図る対応 → 請求項を補正せずに解消する対応

<サポート要件>

X:2件に1件は「権利範囲を狭くせず」に対応できる

「意見書のみで反論して解消する対応」の割合 → 約48%(2023/24)

<明確性要件>

X:5件中3件は「権利範囲を狭くせず」に対応できる

「意見書のみで反論して解消する対応」の割合 → 約63%(2023/24)

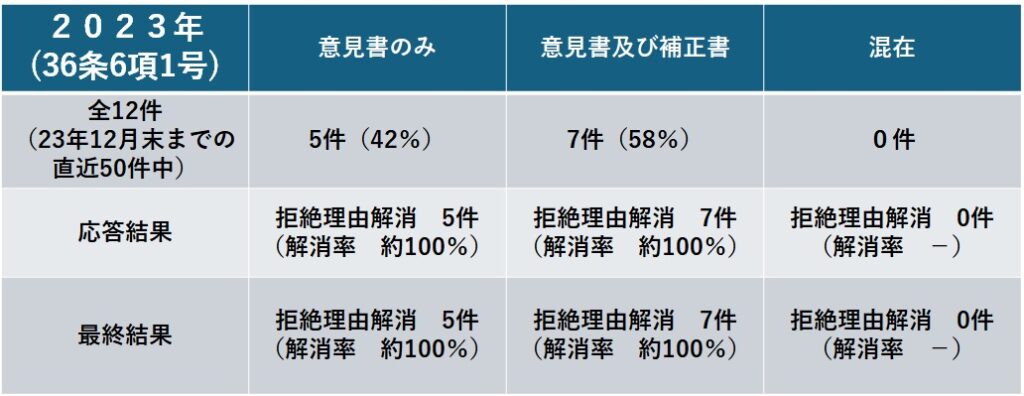

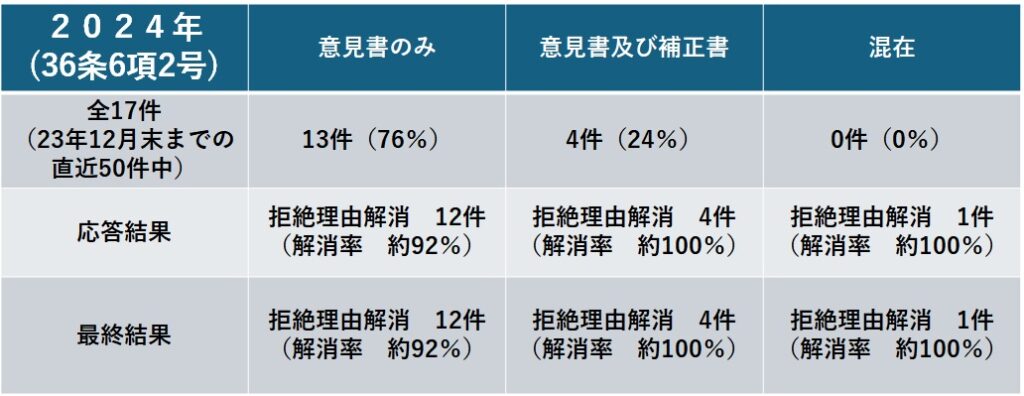

以下の表が、サポート要件(36条6項1号)の拒絶理由応答についての統計と、明確性要件(36条6項2号)の拒絶理由応答についての統計になります。

なお、「混在」とは、その拒絶理由に該当する項目が複数あった場合(例えば、2つの独立項について、それぞれ別個の理由からサポート要件違反と判断された場合や、独立項と従属項のそれぞれに明確性要件違反の拒絶理由があると判断された場合など)に、ある項目については「意見書のみ」で対応し、別の項目については「意見書及び補正書」で対応するなど、「意見書のみ」と「意見書及び補正書」の対応が混在していることを意味します。

<サポート要件(36条6項1号)>

<明確性要件(36条6項2号)>

サポート要件の拒絶理由応答から見ると、「意見書のみ」での対応が、2023年は42%、2024年が56%、2年の平均が48%となっており、こちらも、提出書類における「意見書のみ」の割合より大きいです。平均が50%弱なので、およそ2件に1件は「権利範囲を狭くせず」に対応できることになります。

また、審査官の判断への対応力(=審査官の拒絶理由の判断誤りを見い出し、反論し、これによって拒絶理由を解消する対応力)の観点からは「混在」も該当するといえ、2024年直近50件では9件中6件(=67%)となり、2年の平均が52%となります。

明確性要件の拒絶理由応答を見ると、「意見書のみ」での対応が、2023年は54%、2024年が76%、2年の平均が63%となっており、こちらも、提出書類における「意見書のみ」の割合より大きいです。平均が60%強なので、5件中3件は「権利範囲を狭くせず」に対応できることになります。

また、審査官の判断への対応力(=審査官の拒絶理由の判断誤りを見い出し、反論し、これによって拒絶理由を解消する対応力)の観点からは「混在」も該当するといえ、2023年直近50件では24件中14件(=58%)となり、2年の平均が66%となります。

統計のまとめ

私は、特許実務家において、顧客の最大利益を図るために最も重要な実務能力が「権利化能力」であると考えています。

確かに、質の高い明細書(特許出願書類)を作成できる能力も重要ですが、そもそも「質の高い明細書」とは何でしょうか?それは、顧客に最大利益を与えられる明細書に他ならず、顧客の望む権利を取得するための工夫が凝らされた明細書というべきでしょう。

特許権を取得する上で、明細書が「読みやすい」「わかりやすい」ことは二の次であり、最も重要なことは「強く広い権利化のための布石」が明細書にきちんと記載されていることです。そうすると、どのような布石(記載)が権利化に有利に働くかを追求しなければ、質の良い布石を明細書に記しておくこともできず、結局のところ、権利化能力次第で、明細書の質も左右されるのです。

特許実務家が顧客に最も貢献できる手段は「権利化能力」を高めることであり、企業が依頼先に求める価値も「権利化能力」であるといえます。当然その他にも重要な能力はありますが、それらは権利化能力に優先するものではなく、また、権利化能力があることでより一層活きる能力のはずです。

従って、実務家は、自身の権利化能力がどの程度のものかを知り、これを磨く努力をすべきであり、特許事務所は、抱える実務家の権利化能力の優劣を評価に取り込むべきであり、企業は、権利化能力がどの程度のものかを知った上で依頼先を選択すべきでしょう。

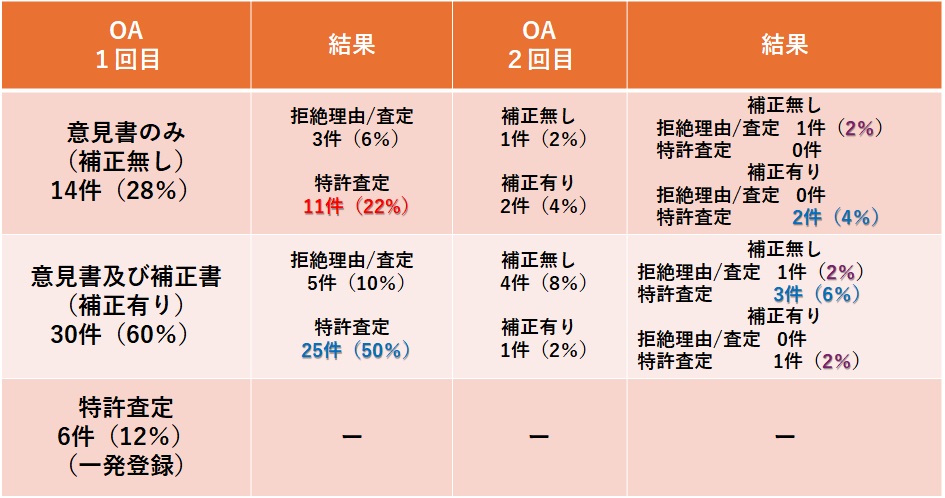

最後に、少し俯瞰した視点からの統計資料を載せます。下の表は、2024年末の時点で査定が確定した直近50件の「特許出願」について、その特許出願に対する審査の結果が出るまでの経緯をまとめたものです。

1回目のOAで「拒絶理由通知に対し補正無しで対応した特許出願」と「拒絶理由通知に対し補正有りで対応した特許出願」と「特許査定がきた出願」とに分け、その応答結果と、2回目のOAがあった場合の応答及びその応答結果を記載しています。3回目の対応がある場合もありますが、ほんの僅かなので2回目までに留めています。

私は常より、最も理想的な特許査定までの経緯は、「拒絶理由通知をもらう→意見書のみで応答する→特許査定となる」という経緯と考えています。

一回目のOAで特許査定を貰うのは、意図的にそれを狙うこともありますが(分割出願で上位概念の権利を狙う場合など)、権利が取れるギリギリのところを狙ったかどうかが不明なことが多いです。

審査官から拒絶理由通知をもらうということは、少なくとも審査官は今の権利内容では特許権を付与できない=ボーダーラインを超えていないと判断したといえますが、これに対し、権利範囲を狭くすることなく意見書のみで応答し、結果的に特許査定を得られた場合、審査官が拒絶査定を出さず説得されるギリギリを狙えたといえるため、理想的な費用対効果で特許の権利化が図れたと考えられます。

上の表で赤字で記した部分が「理想的な特許査定」の割合です。私の場合、理想的な特許査定の割合は全体の2割強ですので、まだまだ伸びしろがあると言えるでしょう。また、青字で記した部分は、一回の補正で特許査定となった割合で、全体の6割がこれに該当しています。

なお、最初の統計1の「4割程度」と数字が合っていない?と思う方もいるかもしれないので、念のため説明しておきますと、一発登録は、拒絶理由応答をしないのでカウントされません。一回目で拒絶理由応答をしたのが44件でそのうちの14件、二回目が8件でそのうちの5件が補正無しなので、52件中19件=37%が補正無しということになります。

統計1は「拒絶理由通知」単位での50件の集計で、こちらは「特許出願」単位での50件の集計なので、集合が一致しないことを考慮すると、統計1の4割程度とも整合の取れた結果と言えるでしょう。

サイトコンテンツ「拒絶理由対応のすすめ」の検討結果まとめ

当サイトでは、拒絶理由の対応能力向上のために、実際に審査中の特許出願に対して応答方針を検討するコンテンツ「拒絶理由対応のすすめ」を月1回のペースで提供しておりますが、ここでの検討結果についてもまとめておきます。

色んな技術分野の案件を扱っており、当然、私の専門の技術分野以外の案件もありますが、出願人/代理人の対応と異なっていることが多く興味深いです(学べることも多いです)。

新規性/進歩性では、出願人/代理人の対応としては補正有りが多く(9件中8件)、私は半々くらいでしたので(9件中4件)、統計1や3を見れば、なんとなく合っている感じがします。

<新規性/進歩性>

| No | 出願番号 | 技術分野 | 発明の名称 | 拒絶理由 | 出願人/代理人の対応 | 応答結果 | Xの検討 | 対応の異同 |

| 1 | 2022-011230 | ソフト | 生成装置 | 29条 | 補正有り(明細書から減縮) | 解消せず | 補正無し | 異 |

| 2 | 2022-111404 | 機械 | 鋼管部材の連結構造 | 29条 | 補正有り(許可クレーム対応) | 解消せず | 補正無し | 異 |

| 3 | 2022-107073 | 機械 | フレア加工用内面溝付管 | 29条 | 補正有り(明細書から減縮) | 解消せず | 補正無し | 異 |

| 4 | 2021-522018 | 機械 | 医療装置 | 29条 | 補正無し | 解消 | 補正有り(明細書から減縮) | 異 |

| 5 | 2022-068792 | 化学 | 化粧シート | 29条 | 補正有り(明細書から減縮) | 解消 | 補正無し | 異 |

| 6 | 2019-131912 | 化学 | ナノ化キチンの分散物 | 29条 | 補正有り(従属項で反論) | 解消せず | 補正有り(従属項で反論) | 異 |

| 7 | 2019-079575 | 電気 | 駆動モータ | 29条 | 補正有り(明細書から減縮) | 解消せず | 補正無し | 異 |

| 8 | 2022-125289 | ソフト | 電力制御装置 | 29条 | 補正有り(許可クレーム対応) | 解消 | 補正有り(許可クレーム対応) | 同 |

| 9 | 2022-113229 | 化学 | 正極活物質粉末 | 29条 | 補正有り(明細書から減縮) | 解消 | 補正有り(独立項のまま反論を含む) | 異 |

<36条>

| No | 出願番号 | 技術分野 | 発明の名称 | 拒絶理由 | 出願人/代理人の対応 | 応答結果 | Xの検討 | 対応の異同 |

| 10 | 2021-076278 | ソフト | 運送管理システム | 36条6項2号 | 補正有り | 解消 | 補正無し(誤記のみ対応) | 異 |

| 11 | 2022-543535 | 機械 | 設備 | 36条6項1号,2号 | 補正有り | 解消 | 混在 | 異 |

| 12 | 2022-111404 | 化学 | 金属化合物の除去方法 | 36条6項1号 | 補正有り | 解消せず | 補正無し | 異 |

| 13 | 2021ー032837 | ソフト | 集合住宅インターホンシステム | 36条6項2号 | 補正有り | 解消 | 補正無し | 異 |

| 14 | 2021-052379 | 機械 | 型締装置 | 36条6項2号 | 一部補正有り | 解消 | 一部補正有り | ー |

| 15 | 2021-066103 | 化学 | トラネキサム酸類含有組成物 | 36条6項1号,2号 | 応答せず | 解消せず | 1号不要 2号補正 | ー |

| 16 | 2022-136535 | 機械 | バスバモジュール | 36条6項1号 | 補正有り | 解消 | 補正有り | 異 |