「知的財産のすすめ」サイトは「知財価値の追求」を目的とし、”最高の知財”を望む方に向けたコンテンツを提供します

知的財産の価値は非常にわかりにくいものです

何のために知的財産権を持つのか

-企業にとって高品質の知的財産とは何か

-企業が納得できる知財価値とは何なのか

-事業成功に繋がる適正な知的財産とは何か

当サイトは、知財価値を探究しその価値の最大化を追求します

当サイトでは「知財価値」の追求のため、主に以下のコンテンツを用意しております。

<実務家の観点から知財価値を追求するためのコンテンツ>

A)判例分析のすすめ

気になる判例をピックアップして分析/考察するコンテンツ

B)拒絶理由対応のすすめ

具体的な特許出願を題材に拒絶理由への対応を検討するコンテンツ

<知財を手にする側(企業)にとっての知財価値を追求するためのコンテンツ>

C)分析シリーズ

企業が気になる「知財の価値」を分析/考察するコンテンツ

<なんでもあり>

D)コラムのすすめ

上記の他に、知財に関する話をしたくなったときに

当サイトの会員制度について

どなたでも

(登録不要)

無料会員

(企業対象)

企業経営者

企業知財部員

等

有料会員

(実務家向)

個人実務家

特許事務所

企業

当サイトは、会員制度を用意しておりますが、「どなたでも閲覧できるコンテンツ」も用意しています。また、会員には、企業を対象とした「無料会員」と、企業/特許事務所/個人実務家を対象とした「有料会員」があります。

「無料会員」は、企業経営者または企業知財の方(※企業の中で知財業務を行う立場にある者であれば知財部署である必要はありません。)に限定され、企業向けのコンテンツをお届けします。ここでの「企業」には、特許事務所や知財業務を主とする会社/団体/個人等は含みません。無料会員の会員登録はコチラから。

「有料会員」は、個人実務家、特許事務所などの知財系事務所(企業)、及び企業が対象です。有料会員向けには、実務能力の向上に役立つコンテンツをお届けします。なお、会員登録には申込が必要です。(有料会員には制限を設けているため、会員登録をお断りする場合がございます)

有料会員について詳しく知りたい方/有料会員の申込を検討したい方へ

!コンテンツ紹介! 企業向けおすすめコンテンツ

なるべく良い権利(特許権)を取ってくれる特許事務所を探したい!と思う企業の皆様へ

(1)特許事務所の権利化能力分析シリーズ

高いお金をかけて特許を取るなら「良い権利」を取ってくれる事務所に依頼したい!特許事務所に依頼する企業ならどこもそう思うのではないでしょうか。しかし、特許事務所の権利化能力を相対的に評価する試みはされてきませんでした。

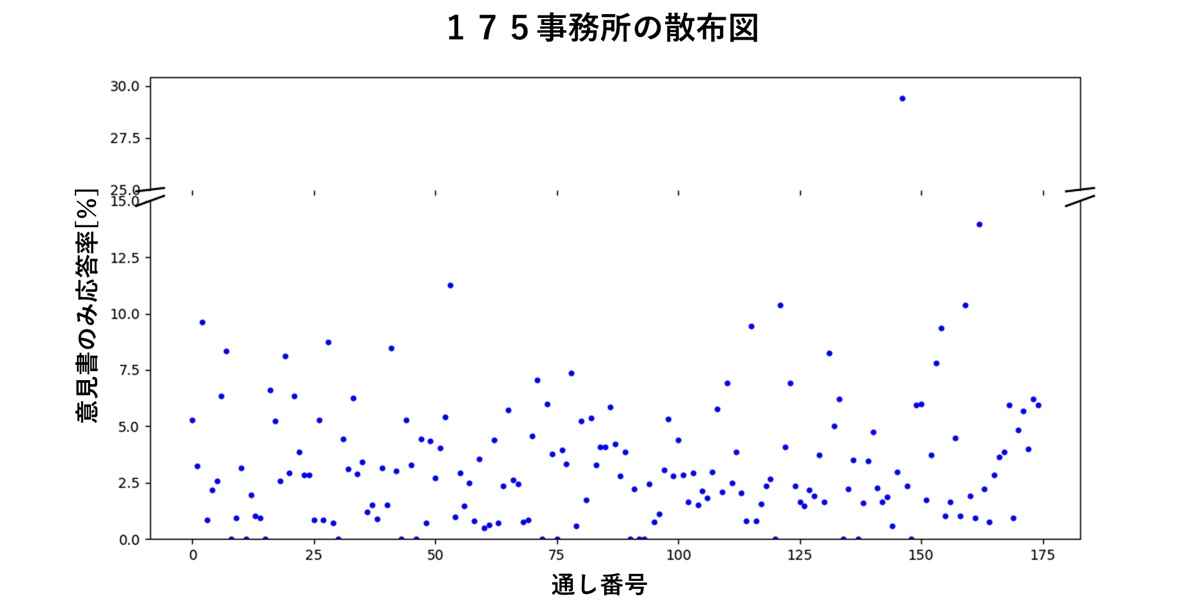

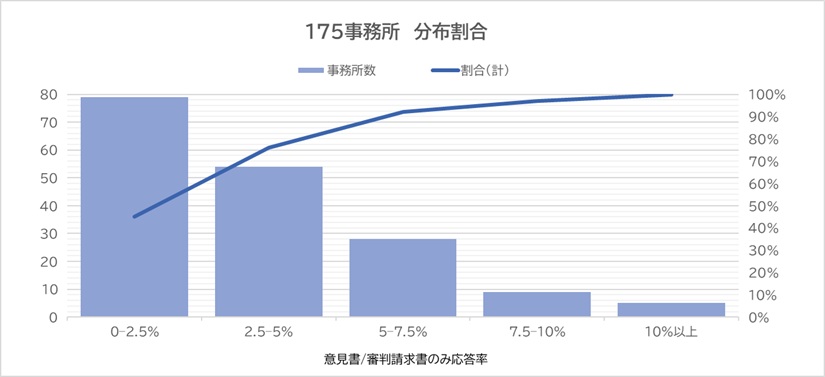

当サイトは、特許事務所を選ぶ側の皆様にとって特許事務所を評価する情報があまりに少なく公平でないという思いから、特許事務所の権利化能力の可視化を試みており、その一つの指標として「意見書のみ応答率」というバロメーターを提唱しています。

理屈は至ってシンプルで、良い権利を取るにはなるべく限定的でない広い権利範囲の特許を取得するスキルが必要です。そして、特許の審査対応の中で最も権利が限定されない対応が「意見書のみ応答」なのです。

当サイトでは、集計結果に基づいて「意見書のみ応答率」が特に高い割合となっている特許事務所を掲載しております。事務所選択の判断材料の一つにご活用ください。

<特許事務所の「意見書のみ応答率」ランキング>※特許庁発行2024年審査見通しに基づく

| 順位 | 事務所名 | 規模クラス | 意見書/審判請求書のみ応答率 | 成功率 |

| 1 | 安藤弁理士事務所 | C | 29.41% | 60% |

| 2 | 好宮特許事務所 | D | 13.97% | 57.9% |

| 3 | 弁理士法人高田・高橋国際特許事務所 | C | 11.29% | 66.7% |

| 4 | 弁理士法人籾井特許事務所 | D | 10.39% | 50% |

| 5 | 弁理士法人M&Sパートナーズ | E | 10.37% | 63.6% |

| 6 | 弁理士法人有古特許事務所 | C | 9.62% | 30% |

| 7 | 弁理士法人ブライタス | E | 9.43% | 62.5% |

| 8 | レクシア特許法律事務所 | C | 9.36% | 46.2% |

| 9 | 弁理士法人朝日奈特許事務所 | D | 8.72% | 71.4% |

| 10 | あいわ弁理士法人 | D | 8.49% | 85.7% |

| 11 | インフォート弁理士法人 | C | 8.33% | 62.5% |

| 12 | 協和特許法律事務所 | A | 8.26% | 80% |

| 13 | 弁理士法人山王内外特許事務所 | E | 8.14% | 100% |

| 14 | プレシオ国際特許事務所 | C | 7.79% | 50% |

| 15 | 弁理士法人キュリーズ | E | 7.38% | 42.9% |

| 16 | 弁理士法人 楓国際特許事務所 | D | 7.06% | 100% |

集計した特許事務所の一覧リスト(名前順) 合計100事務所(2025年10月15日時点)

あ行

・弁理士法人あい特許事務所

・弁理士法人iX

・弁理士法人アイテック国際特許事務所

・弁理士法人相原国際知財事務所

・弁理士法人IPX

・IBC一番町弁理士法人

・あいわ弁理士法人

・アクシス国際弁理士法人

・弁理士法人アスフィ国際特許事務所

・弁理士法人愛宕綜合特許事務所

・弁理士法人ATEN

・弁理士法人R&C

・弁理士法人朝日特許事務所

・弁理士法人朝日奈特許事務所

・弁理士法人有古特許事務所

・弁理士法人池内アンドパートナーズ

・弁理士法人磯野国際特許商標事務所

・弁理士法人一色国際特許事務所

・弁理士法人イトーシン国際特許事務所

・インフォート弁理士法人

・弁理士法人栄光事務所

・弁理士法人英知国際特許商標事務所

・弁理士法人エスエス国際特許事務所

・弁理士法人エビス国際特許事務所

・弁理士法人大谷特許事務所

・弁理士法人旺知国際特許事務所

・弁理士法人大塚国際特許事務所

・弁理士法人小笠原特許事務所

・弁理士法人岡田国際特許事務所

は行

・弁理士法人服部国際特許事務所

・弁理士法人はなぶさ特許商標事務所

・弁理士法人はるか国際特許事務所

・弁理士法人ぱるも特許事務所

・弁理士法人平木国際特許事務所

・弁理士法人平田国際特許事務所

・弁理士法人広江アソシエイツ特許事務所

・弁理士法人深見特許事務所

・弁理士法人扶桑国際特許事務所

・弁理士法人平和国際特許事務所

・弁理士法人北斗特許事務所

・ポレール弁理士法人

か行

・弁理士法人 快友国際特許事務所

・弁理士法人 楓国際特許事務所

・弁理士法人川口國際特許事務所

・弁理士法人河崎特許事務所

・弁理士法人きさ特許商標事務所

・弁理士法人北青山インターナショナル

・弁理士法人樹之下知的財産事務所

・弁理士法人キュリーズ

・弁理士法人クシブチ国際特許事務所

・弁理士法人グランダム特許事務所

・弁護士法人クレオ国際法律特許事務所

・弁理士法人航栄事務所

・弁理士法人光陽国際特許事務所

・弁理士法人コスモス国際特許商標事務所

・弁理士法人後藤特許事務所

ま行

・弁理士法人前田特許事務所

・前田・鈴木国際特許弁理士法人

・弁理士法人南青山国際特許事務所

さ行

・弁理士法人特許事務所サイクス

・弁理士法人三枝国際特許事務所

・弁理士法人サクラ国際特許事務所

・弁理士法人サトー

・弁理士法人 佐野特許事務所

・弁理士法人サンクレスト国際特許事務所

・弁理士法人サンネクスト国際特許事務所

・弁理士法人山王内外特許事務所

・弁理士法人白坂

・弁理士法人G-chemical

・弁理士法人秀和特許事務所

・弁理士法人翔和国際特許事務所

・弁理士法人信栄事務所

・弁理士法人新樹グローバル・アイピー

・弁理士法人鈴榮特許綜合事務所

・弁理士法人青藍国際特許事務所

・清流国際弁理士法人

・弁理士法人センダ国際特許事務所

・弁理士法人創光国際特許事務所

や行

・安田岡本弁理士法人

・弁理士法人勇智国際特許事務所

・弁理士法人ユニアス国際特許事務所

た行

・弁理士法人第一国際特許事務所

・弁理士法人太陽国際特許事務所

・弁理士法人高田・高橋国際特許事務所

・弁理士法人谷・阿部特許事務所

・弁理士法人谷川国際特許事務所

・弁理士法人近島国際特許事務所

・弁理士法人つばさ国際特許事務所

・弁理士法人テクノピア国際特許事務所

・デロイトトーマツ弁理士法人

・弁理士法人とこしえ特許事務所

・TRY国際弁理士法人

ら行

・弁理士法人RYUKA国際特許事務所

・弁理士法人レクスト国際特許事務所

な行

・

わ行

・弁理士法人YKI国際特許事務所

・弁理士法人WisePlus

・弁理士法人鷲田国際特許事務所

・弁理士法人World IP

<特許事務所の権利化能力分析シリーズ記事>

特許事務所のOA応答統計

特許事務所のOA応答統計 第一弾(5事務所)

特許事務所のOA応答統計 第二弾(5事務所:計10事務所)

特許事務所のOA応答統計 第三弾(10事務所:計20事務所)

特許事務所のOA応答統計 第四弾(15事務所:計35事務所)

特許事務所のOA応答統計 第五弾(15事務所:計50事務所)

特許事務所のOA応答統計 第六弾(15事務所:計65事務所)

特許事務所のOA応答統計 第七弾(15事務所:計80事務所)

特許事務所のOA応答統計 第八弾(20事務所:計100事務所)

特許事務所のOA応答統計 第九弾(25事務所:計125事務所)

特許事務所のOA応答統計 第十弾(25事務所:計150事務所)

特許事務所のOA応答統計 第十一弾(25事務所)

今後の予定

特許事務所のOA応答統計 第十二弾(25事務所)

特許事務所のOA応答統計 第十三弾(25事務所くらい?)

「意見書のみ応答率」と権利化能力の関係について

「意見書(/審判請求書)のみ」応答の意味

「意見書のみ応答率」の分布からみえる傾向の考察1

「意見書のみ応答率」の分布からみえる傾向の考察2

(2)企業が「良い権利」を得るために

特許権は技術を守るものではなく、ビジネスを守るもの。このことは、特許法1条の法目的が「産業発達」にあることからも導けると思います。従って、良い特許とは、ビジネスのためになる特許(ビジネスに有益な特許)と言えるでしょう。

良い特許とは何か

良い特許を取得するためにはどのような能力が必要か

時に、実在の特許を題材にしながら、特許の価値を深いレベルで追い求めていきます。

<無料会員コンテンツ(無料会員でない方は一部のみ閲覧可) ※会員登録はコチラから

企業が特許事務所に求めるべき2つの重要な能力

ビジネスのための特許とは ~タイミー特許からの考察~ Part1

ビジネスのための特許とは ~タイミー特許からの考察~ Part2

!コンテンツ紹介! 特別配信コンテンツのお知らせ

25年の判例分析の特別配信「充足論」対策

⇒ まずはこちらの記事”なぜ充足論なのか”をご覧ください!

2025年は判例記事を購読できる会員向けに「充足論」シリーズを配信します。「充足論」シリーズでは、2024年の裁判例から充足論が争点となった題材をピックアップし、実務の中でどのような充足論対策を講じるべきかを研究します。なぜ充足論なのか、まずはその理由をこちらからお読みください。

2025年の拒絶理由対応の特別配信「除くクレームの使い方講座」

⇒ 講座案内の詳細はこちらから確認

2025年、拒絶理由対応の特別配信として「除くクレーム」の使い方講座を配信します。こちらは、既に「拒絶理由対応のすすめ」が購読できる会員の方だけでなく、個別に本講座だけの申込みもできます。

何かと話題の「除くクレーム」!

実際に「除くクレーム」を使って拒絶理由を解消した案件をベースとした仮想事例を使い、様々な「除くクレーム」の使い方を紹介します。講座の詳細はこちらからご確認下さい。

今月のお知らせ

新着記事のお知らせはメールで受け取ることができます。簡単に登録できますのでご利用ください。(登録は右上のフォームから ※なお、確認メールが送られますのでご注意ください)

25/10/8 「特許事務所のOA応答統計 第八弾」

久しぶりの更新。少しずつ続けてきたOA応答もようやく合計100事務所となりました。最初の方は数が少なかったため3~4%くらいでもランクインすることができましたが、最近は6%を超えないとランクインできなくなっています。ランキング上位に入るのも簡単じゃなくなってきましたね。

25/10/14 「分析シリーズ(権利化能力)事務所規模からみえてくる特許事務所の権利化能力の傾向」

OA応答統計に基づいた「権利化能力の傾向」考察の第2弾。第1弾は全体的な分布から傾向を分析しましたが、今回は事務所規模(クラス)に分けて比較しています。「特許事務所を選ぶときにどれくらいの事務所規模に当たりをつければいいの?」という悩みを解決するヒントになるかも!?

先月のお知らせ

記事リスト(直近5件)

判例分析のすすめ

拒絶理由対応のすすめ

コラムのすすめ

企業向け