「明記型の除くクレーム」の進歩性を認めなかった事例

令和5年8月10日(2023/8/10)判決言渡 判決文リンク

#特許 #進歩性

1.実務への活かし

実務への活かし(概要からいえること)

・~権利化 #除くクレーム #進歩性

本願明細書に「除くクレーム」の根拠が記載されている「明記型の除くクレーム」では、「除かれる発明」と「除かれない発明」との間に技術的意義の相違がないことが、進歩性を有さないとの判断を後押しすることになり得る

「除くクレーム」によって、「引用文献に記載される技術」の認定を避けることはできても、「引用文献を根拠とする公知技術」の認定から、進歩性の判断ロジックが展開できることに留意すべきである。

∵本件では、除くクレームによって「引用文献に記載される技術」が発明から除かれたものの、「引用文献を根拠とする公知技術」が副引用発明として認定され、進歩性がないと判断された。

また、本願明細書において「除かれる発明」と「除かれない発明」の両方が記載されており、かつ、両者の技術的意義に相違がないという点が、「公知技術」の認定を後押しすることになった。

実務への活かし(詳細からいえること)

・~出願まで #明細書作成

先行技術との差別化に「除くクレーム」を検討する際、「明記型の除くクレーム」とすべきか「非明記型の除くクレーム」とすべきかを判断し、出願時の明細書に根拠を記載しておくか否かを戦略的に使い分けるとよい。

このとき、本願発明と先行技術の間で、①発明の技術的思想が共通するか否か、及び、②「除くクレーム」によって除かれない発明が、除かれる発明に対して優位な技術的意義を有するか否か、を考慮することが有益である。

2.概要

本件は、原告Xが、特許庁のした拒絶審決の取消しを求めた、審決取消訴訟である。

本件出願である特願2020-202553号に開示される発明の基本的な構想は「スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器によって、テレビやスピーカなどの外部機器を操作する」というものである。

モバイル機器は、無線通信を介してデータの送受信を行い、外部機器の状態に関する情報を取得し、タッチパネルディスプレイに表示する。また、ユーザからの操作に応じて、外部機器へ制御信号を送信し、外部機器を操作する。

審理の対象となった請求項(以下、本願発明という。)は以下の通りであり、特に、外部機器(請求項における「制御対象機器」)の「状態表示」や「通信不能時の表示更新の態様」に関する技術を特定した部分が、発明の特徴となっている。

本願発明

タッチパネルディスプレイを有する制御装置であって、

前記制御装置とは異なる制御対象機器の状態を前記制御対象機器から取得する第1手段と、

前記取得した状態に基づいて、前記制御対象機器の状態を示す状態表示を、前記制御対象機器の状態に応じた表示態様で前記タッチパネルディスプレイに表示させる第2手段と、

前記状態表示の表示態様を更新するタッチ操作に応じて、更新後の前記状態表示の表示態様と前記制御対象機器の状態とが対応するよう、前記制御対象機器の状態を調整するための制御信号を生成する第3手段と、を備え、

前記制御対象機器は、スピーカを有するがテレビではなく、

前記制御対象機器の状態は、前記スピーカの音質または音量であり、

前記スピーカを有するがテレビではない制御対象機器との通信が可能でない場合には、前記状態表示の表示態様を更新できない、制御装置。

前審である審決は、甲1号証(特開2013-106168号公報)に記載される甲1発明(主引用発明)と、甲4号証(特開2007-158409号公報)に記載される公知技術とに基づいて、本願発明は進歩性を有さないと判断した。

甲1号証に開示される発明の基本的な構想は「複数のネットワークスピーカ(音声出力装置)の音量設定状態をリモートコントローラ(制御端末装置)から操作して制御する」というものである。リモートコントローラは、現在の音量設定を表示部(GUI)に表示し、ユーザの操作に応じて、ネットワークスピーカに制御信号を送信する。また、音量設定の表示を更新し、常に実際の音量設定を表示する。

また、甲4号証に開示される発明の基本的な構想は「デジタルカメラを操作して、デジタルカメラで撮影した画像を高精細テレビのテレビ画面に表示する」というものである。デジタルカメラは、信号の送受信を試みて無線による通信が可能な環境であるかをチェックし、通信が不能と判断したときは、「テレビ再生」などのテレビへの操作メニューを表示しないか、あるいは、表示しつつも操作を無効とする。

特許庁の判断において、本願発明と主引用発明との対比から以下の相違点が挙げられた。

相違点

「「前記スピーカを有するがテレビではない制御対象機器との通信が可能でない場合には、前記状態表示の表示態様を更新できない」ものであるのに対し、甲1発明は、そのような構成に特定されているものではない点。」

また、特許庁は、甲4号証の記載から

「操作対象の高精細テレビ1との間で、信号の送受信を試みて、無線通信が可能な環境であるかどうかをチェックし、無線通信が不能と判断されたときは、メニュー表示中の「テレビ再生」という項目を操作部312で選択したとしてもその操作が無効になるよう構成する技術」

を認定した上で、この技術(以下、判決文に合わせて、「審決認定甲4技術」という。)を根拠として

「無線通信を利用した操作制御技術において、通信が不能と判断されたときに、通信が不能であると実行できない機能(「テレビ再生」)についての操作を無効なものとする操作制御技術」

が公知技術であると認定した。つまり、特許庁が最終的に認定したのは、「甲4号証に記載される技術」ではなく「甲4号証を根拠とする公知技術」であった。

そして、甲1発明において、「通信が可能でない状態となった場合にどのような対処を行うかを検討しておくことは、当業者であれば当然に考慮する事項であ」り、「通信が可能でない状態で、実際の音量設定すなわち音量設定を変化させる前の音量を表示させようとすると考えるのが自然であ」り、「甲1発明と本件技術は、被制御機器を無線により制御するという点で共通する技術である」ことから、甲1発明に公知技術を採用する動機付けがあり、相違点に係る構成とすることは当業者が容易に想到し得るものとして、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないと判断した。

本件訴訟で、原告Xは、「公知技術の認定」を争った。(原告Xの主張は他にもあるが、ここでは割愛する。)

原告Xは、まず「甲4号証に記載される技術」の認定において、処理の主体である「デジタルカメラ3」を含めるべきであると主張し、また、甲4号証から「制御主体がデジタルカメラ3であり、制御対象機器が高精細テレビ1であること」を捨象して公知技術を認定することは、過度な上位概念化であると主張した。

知財高裁は、次のように述べて、審決において認定された「公知技術」に誤りはないものと判断し、原告Xの主張を退けた。

知財高裁の判断(判決から抜粋。下線は付記)

「甲4により認められる公知技術

…甲4には、具体的には、原告が主張するとおりの次の技術(原告主張甲4技術)が記載されているものと認められる。

「デジタルカメラ3が、操作対象の高精細テレビ1との間で、信号の送受信を試みて、無線通信が可能な環境であるかどうかをチェックし、

無線通信が不能と判断されたときは、メニュー表示中の「テレビ再生」という項目を操作部312で選択したとしてもその操作が無効になるよう構成する技術」

…甲4に記載された具体的な技術(原告主張甲4技術)は、制御主体をデジタルカメラ3とし、操作場所を操作部312とし、制御対象機器をテレビ(高精細テレビ1)とし、無効なものとされる操作の内容を「メニュー表示中の「テレビ再生」という項目を選択した操作」とするものである。しかしながら、…甲4の記載及び原告主張甲4技術の内容に照らすと、原告主張甲4技術を無線通信を利用した電子機器の制御に用いる場合、制御主体がデジタルカメラ3であること及び制御対象機器がテレビ(高精細テレビ1)であることに特段の技術的意義があるものとは認められず、甲4の記載によっても、制御主体をデジタルカメラ以外の機器とし、制御対象機器をテレビ(高精細テレビ)以外の機器とした場合において、原告主張甲4技術に相当する技術が成り立たないものである…などと認めることもできない。…制御主体及び制御対象機器を特定の機器(それぞれデジタルカメラ3及び高精細テレビ1)に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定したとしても、そのことが不当な抽象化に当たるとか、過度な上位概念化に当たるとかいうことはできないというべきである(なお、付言すると、…本願明細書の記載も、制御対象機器がスピーカを有するがテレビではない機器であるか、テレビであるかなどによる技術的意義の相違がないことを前提としているものと解される。)。そして、制御主体及び制御対象機器が特定の機器に限定されないのであれば、操作場所及び無効なものとされる操作の内容についても、これらを具体的な操作場所及び操作の内容に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定することも当然に許されることになる。

以上によると、甲4に基づき、本件原出願日当時の公知技術として、本件審決が認定した本件技術(「無線通信を利用した操作制御技術において、通信が不能と判断されたときに、通信が不能であると実行できない機能についての操作を無効なものとする操作制御技術」)が存在したものと認めるのが相当である。」

3.本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察

3-1.判決についての感想

全体的な結果について:納得度100%

本件は、事件の内容自体には、特に難しいところはないように思う。本件特許の原出願日は、2016年5月11日であるが、この頃であれば、特許庁や知財高裁が判断したように、甲4号証に基づいて、「甲4号証に記載される技術」だけでなく「甲4号証を根拠とする公知技術」を認定することも妥当なように思う。

今回、内容的に難しいところのない本件を考察の題材に取り上げたのは、本願発明が「除くクレーム」であり、本願の出願時の請求項が既に「除くクレーム」であったこと、また、本件が「除くクレーム」に対する「進歩性」判断の典型的な落とし穴を示す題材だったからである。

そして、この点を考察するためには、まず、「除くクレーム」というクレーム表現についての考えを整理しておきたい。既に別の記事で「除くクレーム」の類型を整理したが、これは「除くクレーム」が発明対象から何を除こうとするかという観点からの分類であった。

一方で、今回は、そもそも論、つまり、「除くクレーム」とは何なのかという定義と、このクレームの本質的な価値の面から、「除くクレーム」を見直してみたいと思う。

今更と思うかもしれないが、実際に、「除くクレーム」とは何かと聞かれたときに、実務家の間で定義は統一されていないだろう。このずれを残したまま考察を進めてしまうと、論点にずれが生じるおそれもあるため、まず最初にここを明らかにした上で、考察を進めることにする。

そのため、以下で述べる「除くクレーム」の定義は、本件記事のために定義したものであり、本件記事の他で、これとは別の定義がされていたとしても、そのことを批判するものではないことを予めご了承いただきたい。

3-2.本質からみた「除くクレーム」

定義上の「除くクレーム」

「除くクレーム」とは何か

一言でいえば、「除くクレーム」とは、発明特定事項の一表現方法である。

それ以上でも以下でもなく、単なるクレーム表現に過ぎない。

ソルダーレジスト大合議判決は、除くクレームを、「特許請求の範囲の記載について,「ただし,…を除く。」などの消極的表現(いわゆる「除くクレーム」)によって…」と述べた。

この文章からすれば、「除くクレーム」とは、「(ただし、~を除く。)などの消極的表現を用いて記載された請求項」ということになり、表現方法として、消極的表現を用いることしか規定されていない。「(ただし、~を除く。)」という記載方法でなくてもよいことになる。

また、「除くクレーム」が請求項の表現方法に過ぎないことは、互換性の点からも説明できる。消極的表現で記載されていない請求項を、消極的表現の形式で表現することは可能であるし、その逆もまた可能である。

本願発明を題材にすれば、以下の表がわかりやすいだろう。赤字部分は、どちらも消極的表現という意味では「除くクレーム」であるが、「(ただし、~を除く。)」という記載形式に置き換えた部分の対比を示している。青字部分は、消極的表現で記載されていない内容を、同じ意味で消極的表現に置き換えて記載している。 このように、消極的表現を用いた発明特定事項という定義のもとでは、「除くクレーム」とは、単なる請求項の表現手法の一つに過ぎず、本質的に異なる性質があるわけではないといえる。

| 記載通りの請求項2 | (~を除く)に置き換えた請求項2 |

| タッチパネルディスプレイを有する制御装置であって、 前記制御装置とは異なる制御対象機器の状態を前記制御対象機器から取得する第1手段と、 前記取得した状態に基づいて、前記制御対象機器の状態を示す状態表示を、前記制御対象機器の状態に応じた表示態様で前記タッチパネルディスプレイに表示させる第2手段と、 前記状態表示の表示態様を更新するタッチ操作に応じて、更新後の前記状態表示の表示態様と前記制御対象機器の状態とが対応するよう、前記制御対象機器の状態を調整するための制御信号を生成する第3手段と、を備え、 前記制御対象機器は、スピーカを有するがテレビではなく、 前記制御対象機器の状態は、前記スピーカの音質または音量であり、 前記スピーカを有するがテレビではない制御対象機器との通信が可能でない場合には、前記状態表示の表示態様を更新できない、制御装置。 | 制御装置(但し、タッチパネルディスプレイを有さない制御装置を除く。)であって、 制御対象機器(但し、前記制御装置は除く。)の状態を前記制御対象機器から取得する第1手段と、 前記取得した状態に基づいて、前記制御対象機器の状態を示す状態表示を、前記制御対象機器の状態に応じた表示態様で前記タッチパネルディスプレイに表示させる第2手段と、 前記状態表示の表示態様を更新するタッチ操作に応じて、更新後の前記状態表示の表示態様と前記制御対象機器の状態とが対応するよう、前記制御対象機器の状態を調整するための制御信号を生成する第3手段と、を備え、 前記制御対象機器(但し、テレビは除く。)は、スピーカを有し、 前記制御対象機器の状態は、前記スピーカの状態(但し、音質または音量以外の状態を除く。)であり、 前記状態表示の表示態様を更新できる(但し、前記スピーカを有する制御対象機器(但し、テレビは除く。)との通信が可能でない場合を除く。)、制御装置。 |

なお、審査基準における「除くクレーム」の定義は、上記のソルダーレジスト大合議判決で記された定義よりも概念的にさらに広くなっている。

審査基準における「除くクレーム」の定義

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみをその請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

このように、審査基準は「請求項に記載した事項の記載表現を残したまま、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを除外する」と定義する。しかしながら、よくよく考えてみると、そもそも何かを特定するということは何かを除くことに等しいわけである。

つまり、審査基準の定義に従えば、消極的表現か否かに拘わらず、発明特定事項は全て「除くクレーム」ということになる。

例えば、請求項において「スマートフォン」という発明を、「カメラを備えるスマートフォン」に補正したとする。このとき、補正前のスマートフォンには、「カメラを備えるスマートフォン」も「カメラを備えないスマートフォン」も包含されている。そして、補正後は、発明の対象から「カメラを備えないスマートフォン」が除外されることになる。

そうすると、「スマートフォン」という請求項に記載した事項の記載表現は残したまま、請求項に係る発明に包含されていた「カメラを備えるスマートフォン、及び、カメラを備えないスマートフォン」から、その一部である「カメラを備えないスマートフォン」が除外されたことが、補正後の請求項によって明示されたことになる。下線部を繋げて読めば、審査基準上の「除くクレーム」の定義が完成する。

このように、ソルダーレジスト大合議判決で示された定義上の「除くクレーム」は、クレーム表現の一方法であり、「除くクレーム」の形式で記載される発明特定事項と、それ以外の方法で記載される発明特定事項との間には、表現方法の違いしかないことになる。

「除くクレーム」に対する特許性の審理

表現方法の違いでしかないということは、「除くクレーム」で表現された発明と、「除くクレーム」を用いずに表現された発明との間に、内容的な相違はないということになる。

そして、内容的な相違がないのであれば、請求項が「除くクレーム」で表現されたからといって特許性(記載要件や特許要件)の判断基準が異なることは許されない、という結論を導くことができる。

ソルダーレジスト大合議判決は「特許請求の範囲の記載について,「ただし,…を除く。」などの消極的表現(いわゆる「除くクレーム」)によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する…」と述べたが、例えば、「特許請求の範囲の記載について,「ただし,…を除く。」などの消極的表現によって特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する(いわゆる「除くクレーム」)…」と述べることもできたはずである。

しかし、仮に後者のように述べられていれば、「除くクレーム」とは「「ただし,…を除く。」などの消極的表現によって特許出願に係る発明のうち拒絶/取消/無効理由となる部分のみを除外する請求項」といった定義になるが、このように定義してしまうと、「除くクレーム」は、消極的表現という表現形式だけでなく性質も異なるため、「除くクレーム」をその他のクレームに対してどのように扱うべきかの議論が難しくなる。

大合議判決のした「定義」には、論点を単純化し、問題解決を容易にする意図があったのかもしれない。

「除くクレーム」の有用性

定義上の「除くクレーム」は表現方法の一つでしかない一方で、「除くクレーム」の有用性は、「拒絶/取消/無効理由などの特許性の障害事由となる部分のみを除外する」際に発揮される。

この点については、下図の事例を見ながら説明していこう。

本願明細書には「構成A+B+C(C1またはC2)+Dを有する物1」の発明が開示されており、本願発明(請求項)は「構成A+B+Cを有する物1」であったとする。また、引用文献には「構成A+B+C2を有する物1」の発明が開示されていたとする。

構成C2は、構成Cの下位概念であるから、本願発明との対比で引用文献に開示される引用発明は「構成A+B+Cを有する物1」ということになり、本願発明は、新規性を有さない。そこで、本願明細書に基づいて本願発明(請求項)を補正することになるが、このとき、図の黄色矢印が示すように、3つの補正案が考えられる。

一つは左側のように「構成Dを追加する補正」(補正1)、また別の一つは真ん中のように「構成Cを構成C1に限定する補正」(補正2)、そして最後に右側のように「構成Cから構成C2を除く補正」(補正3)である。

補正1と補正2は、引用文献に開示される発明が有していない構成を特定することで、引用発明との差別化を図るものである一方、補正3は、本願発明と引用文献に開示される発明との重なり部分、つまり、特許性の障害事由となる「新規性のない部分」だけを本願発明から除外することで引用発明との差別化を図るものである。

「除くクレーム」の有用性は、補正2と補正3を比較するとよくわかる。

補正2に係る本願発明では、構成Cについて、下位概念である構成C1でなければならないことが規定される一方で、補正3に係る本願発明では、構成CはC2でなければよいので、C1の他にもC3やC4など、C1に限らない他の下位概念でもよいことになる。従って、補正3の方が補正2よりも権利範囲が広くなる。

一方で、補正1と補正3は、権利範囲としてどちらが広いかを一概に判断することはできない。「構成C2による実施も権利範囲に含まれる代わりに構成Dを有すること」と「構成C2による実施は許す代わりに構成Dの有無を問わないこと」のどちらが望ましいかを実質的に判断することになる。

例えば、当業者は、構成Cとして特にC2を採用したいと考え、構成Dは物1の製造において必要性の高い構成であると評価できる場合には、補正3よりも補正1を選択する方が広い権利が取れることになるだろう。

強いて、補正1に対する補正3のメリットを挙げるならば、侵害訴訟において、充足性を立証すべき構成要件の数が少ないという点がある。補正1に係る本願発明では、構成A~Dの4つの構成要件の充足性を立証しなければならないが、補正3は、構成A~Cの3つの構成要件を充足すればよい(構成CがC2でないことは、構成Cの充足性の判断の中でまとめてなされる)。

「除くクレーム」における争点

「除くクレーム」は発明特定事項の一表現方法であるから、特段の事情がない限りは(例えば、除くクレームで表現することにより却って発明の理解が著しく難解になるなど、除くクレームで記載すること自体が著しく合理性を欠くなど)、「除くクレーム」で請求項を表現することを問題とすることはできないだろう。

しかし、特許性の障害事由部分のみを除外する「除くクレーム」については、出願時に障害事由が明らかにならないことから、これを認めてよいか否かという問題(争い)が生じるのである。

特許出願は、出願後に特許性の審理がされるため、障害事由たる拒絶/取消/無効理由も当然、出願後でなければ明らかにならない。

一方で、新規事項の追加にあたるか否かの判断は原則、「願書に最初に添付した(=出願時における)明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるか否か」で審理される。

ここに、時間的パラドックスがあり、出願時にわからなかった「発明特定事項(=除くクレーム)」を、事後的な補正や訂正によって遡及的に認めてよいかという問題が生じる。そして、これを解決するために、大合議判決によって「新たな技術的事項を導入しないものであるときは、新規事項の追加に当たらない」という法理が示された。

さて、この点をもう少し深堀しよう。

正確に表現するならば、特許性の障害事由は審査をしなければわからないが、そうかといって障害事由を除外する全ての「除くクレーム」が上述の問題を生ずるわけではない。言われてみれば明らかであるが、障害事由部分について、これを除外する根拠が当初明細書等に記載されていれば、「新規事項の追加」に当たるかは問題にならない。

つまり、特許性の障害事由部分のみを除外する「除くクレーム」であっても、その「除くクレーム」が「明記型の除くクレーム」であるか「非明記型の除くクレーム」であるかによって、争点が発生するか否かが異なるのである。

「明記型の除くクレーム」とは、「除くクレーム」によって除外される対象が明細書等に記載されており、かつ、その対象が除かれ得ることも明細書等に記載されている場合に、発明の範囲からその対象を除外する「除くクレーム」のことである。

「非明記型の除くクレーム」とは、「除くクレーム」によって除外される対象が明細書等に記載されていないか、あるいは、除外される対象が記載されていても、その対象が除かれ得ることが明細書等に記載されていない場合に、発明の範囲からその対象を除外する「除くクレーム」のことである。

ソルダーレジスト大合議事件では、後者の「非明記型の除くクレーム」が審理の対象となった。具体的には、請求項が、マーカッシュ形式で記載された複数の選択肢の組合せによって表現されているため、除外される対象(特定の組合せ)自体は明細書等に記載されているが、その特定の組合せは、特許法29条の2の拡大先願に当たる引用文献に記載されており、これが除外され得ることは明細書等には記載されていなかった事例である。

従って、その適法性が問題(争点)となり、「新たな技術的事項を導入する」ものであるかが判断されることになる「除くクレーム」とは、特許性の障害事由部分のみを除外する「非明記型の除くクレーム」ということができる。

一方で「明記型の除くクレーム」は、それが特許性の障害事由部分のみを除外する目的でなされる「除くクレーム」であっても、明細書に根拠がある以上は問題なく認められ、実質的に制限なく自由に用いることができる。

この点だけを見れば、「明記型の除くクレーム」は「非明記型の除くクレーム」よりも使い勝手が良いように見えるだろう。しかしながら、本件は、この「明記型の除くクレーム」によって障害事由部分を除外し、進歩性違反を解消しようと試みたものの、認められなかった事例なのである。

つまり、一見して使い勝手の良さそうな「明記型の除くクレーム」にも落とし穴があることを、本件は教示してくれる題材といえるわけである。それでは、具体的な事案の考察に入ろう。

3-3.本件における「進歩性」の判断ロジック

本願発明の「除くクレーム」の形態

まず、本願発明が「明記型の除くクレーム」であることを明らかにしておこう。

上述したように、本願発明は、「ただし、~を除く」という記載形式にはなっていないものの、制御対象機器から「テレビ」を除いているため、定義上の「除くクレーム」といえる。

また、本願明細書の第1の実施形態は、モバイル機器によってテレビを制御するものであるため、「テレビ」が制御対象機器である実施形態が開示されている。加えて、第2の実施形態には、モバイル機器によってテレビの他、スピーカ、アンプ、オーディオプレーヤ、音声処理装置などの音響機器を制御する実施形態が開示されており、明細書段落【0082】には以下の記載もある。

「なお、各スピーカ62a~62fは、テレビ200に直接接続されるものでもよいし、別個の音響機器に接続されるものでもよい。後者の場合、モバイル機器100は、音響機器を直接制御してもよいし、テレビ200を介して音響機器を制御してもよい。」

このように、制御対象機器として、テレビの他にも、テレビではなくスピーカを有する音響機器が挙げられており、モバイル機器が、テレビを介さずに音響機器を直接制御してもよいとある。

従って、本願明細書に接した当業者であれば、制御対象機器からテレビを除いてもよいことを認識でき、「明記型の除くクレーム」の条件を充たしているといえよう。

原告Xが、本願発明を「除くクレーム」とし、制御対象機器からテレビを除いた狙いは、進歩性判断において、テレビを制御対象機器とする先行文献を、引用文献から除外することにあったものと推察できる。

その根拠として、以下の2点が挙げられる。

一つ目に、本願は、分割出願であるが、原出願の請求項には、「制御対象機器がテレビではない」という発明特定事項は含まれておらず、この発明特定事項は本願で初めて記載されたものである。

二つ目に、原出願の審査において引用文献に挙げられた文献は、制御対象機器がテレビのものばかりであった。(本願明細書が、主にテレビを制御対象とした実施形態を説明しているため、当然といえば当然である。)

なお、本件で争点となった甲4号証も、原出願の審査過程で引用文献に挙げられている。

よって、原告Xは、分割出願である本願においては、端から「制御対象機器がテレビである」先行文献(原出願で挙げられた引用文献)を排除して審査を進めることで、本願の権利化を狙ったものと推理することができる。

しかしながら、特許庁が「引用文献に記載される技術」の認定ではなく「引用文献を根拠とする公知技術」の認定をしたことで、この目論見は崩れることとなった。

「引用文献に記載された技術」と「引用文献を根拠とする公知技術」

ここは基本的な話になるので、既に理解している方は読み飛ばしてもらってよい。

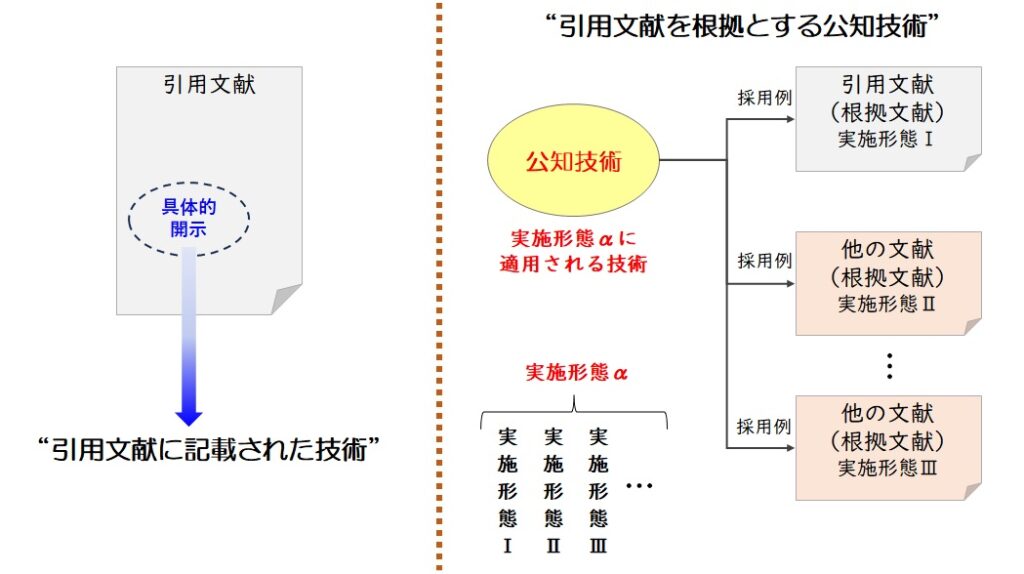

「引用文献に記載された技術」と「引用文献を根拠とする公知技術」の違いは、前者が、下図の左側のように引用文献における具体的開示から導かれる技術であるのに対し、後者が、下図の右側のように引用文献に限らず採用される技術であるという点にある。

「公知技術」の認定において、引用文献は、公知技術が適用される一例を示した根拠文献という位置付けであり、公知技術の存在を証明する間接証拠のような役割を果たすに過ぎない。(上の図のように、実施形態Ⅰ~Ⅲを含むような包括的な実施形態αにおいて適用できる「公知技術」に対し、引用文献はその技術が実施形態Ⅰにおいて適用される例を示す根拠文献になる。)

引用文献から引用発明を認定する際、「引用文献に記載された技術」として認定するか、「引用文献を根拠とする公知技術」として認定するかは、その後の進歩性の判断に大きく影響する。

引用文献に記載された技術(=引用文献から導かれる技術)であれば、その技術は、引用文献における具体的な実施形態や課題などとの関係の下に生まれているため、引用文献の具体的な開示から離れて抽象的に技術を認定することは、不当な認定と判断されやすい。

一方で、「公知技術」であれば、引用文献における具体的な実施形態は、あくまで一採用例に過ぎず、公知技術そのものはこのような実施形態に限らずに適用できるものであるから、引用文献の具体的な開示に限定されず、また、引用文献の具体的な開示を根拠にそこから抽象的な技術を認定することも許容されやすい。

「除くクレーム」に対する進歩性判断

進歩性判断に対する原告Xの主張

本件で、原告Xが「公知技術の認定」を争った目的は、甲4号証における制御対象機器が「高精細テレビ」であるという技術的要素を進歩性の判断において考慮させたかったからと推察される。

つまり、甲4号証から認定される技術が「高精細テレビの制御」に関する技術であると認められれば、制御対象機器からテレビが除かれている本願発明との関係で、甲4号証は「相違点に相当する技術を開示する引用文献」の適格性を失うことになる。

簡単に言えば、甲4号証には「相違点」に相当する技術は開示されていない(開示が不十分である)、という結論になるはずである。

しかし、実際にされた原告Xの主張は、この点についての主張の一貫性にやや欠けるところがあるように思える。

原告Xは、“知財高裁令和2年(行ケ)第10103号同3年10月6日判決”を持ち出して、

「発明の進歩性が否定されるためには、主引用発明と副引用発明等との間に技術分野の関連性があることを要し、当該技術分野が完全に一致しておらず近接しているにとどまる場合には、主引用発明に副引用発明等を適用する相応の動機付けが必要とされると解するのが相当である。」

という判断基準を挙げた上で、

「当該技術分野の関連性がない場合には、それだけで発明の進歩性が肯定されることになるし、また、当該技術分野が近接している場合であっても、当該相応の動機付けがないときは、発明の進歩性が肯定されることになる」

と主張して、甲4に記載された技術の甲1に記載された発明への適用について、主張を展開していった。つまり、主引用発明に副引用発明等を適用することができるかという点を、主張の中心に持ってきたわけである。

だが、公知技術の認定誤りを主張し、認定技術として「高精細テレビを制御する技術」を主張するならば、主位的に主張すべき内容は、「相違点に対応する技術が開示されていない」というべきであろう。

甲4に記載された技術を甲1に記載された発明に適用したところで、甲4に記載される技術が相違点を開示しない以上、それだけでは本願発明に想到しないからである。

事実、知財高裁令和2年(行ケ)第10103号は、副引用発明が相違点に相当する技術を開示しており、主引用発明に副引用発明等を適用することができれば、本願発明に想到することになる事案であり、この点で本件とは事情が異なっている案件であった。

「公知技術の認定誤り」の主張が通れば、副引用発明を適用できるか否かを論じる必要はなく、一方で、主張が通らず「公知技術」が認定されれば、技術分野は共通することになる。従って、いずれにしても、本件の審理において、技術分野の関連性を主要な論点とする知財高裁令和2年(行ケ)第10103号を持ち出すことは、適当な選択とは言えなかったように思える。(本件の知財高裁も、進歩性の判断において、知財高裁令和2年(行ケ)第10103号を引用していない)

「除くクレーム」に対する進歩性の判断ロジック

本願発明の「除くクレーム」の本来的な目的は、甲4号証に基づく引用発明の適格性を失わせることにあったといえるが、結果的に、特許庁及び知財高裁は、「甲4号証に記載される技術」を引用発明として認定せず、「甲4号証を(一つの)根拠文献とし、これを根拠とする公知技術」を認定することにより、進歩性の判断ロジックを組み立てた。

この判断ロジックは、引用文献に直接的に開示されている技術を除いた「除くクレーム」に対し、引用文献に基づいて「除かれた技術的事項を捨象した公知技術」を認定することで、「除くクレーム」に対する引用発明の適格性を維持するものである。

確かに、甲4号証は「デジタルカメラで撮影した画像をテレビ画面に表示する」ことを課題とする発明であり、制御対象機器がテレビである実施例しか開示されていない。

そうすると、本願発明において制御対象機器が特定されている以上は、甲4号証に開示される技術の認定において、制御対象機器がテレビであることを捨象することはできないだろう。(∵引用発明の認定は、本願発明との関係で過不足なく行われるべきである。詳細は「令和4年(行ケ)第10007号」記事を参照)

しかし、「公知技術」の根拠文献として用いてしまえば、「除くクレーム」によっても、引用発明の適格性は失われないわけである。

ここで誤解してはならないのは「引用文献に記載された技術」と「引用文献を根拠とする公知技術」の話は、なにも「除くクレーム」に限ったことではなく、通常の進歩性の判断でも登場する話ということである。

また、「除くクレーム」にすることによって少なくとも「引用文献に記載された技術」を認定するために引用文献を用いることに制約を課すことができている点をみれば、「除くクレーム」によって進歩性判断のロジックの一つを潰すことができており、メリットは得られているともいえる。

一方で、本件の知財高裁の判断からは、「明記型の除くクレーム」には、上記のメリットと引き換えにデメリットが生じ得ることを読み取ることができる。このことを証明する記載は、以下の「公知技術の認定」の判示の中にある。

知財高裁の判断(判決より抜粋。太字、色字、下線は付記)

甲4に記載された具体的な技術(原告主張甲4技術)は…である。しかしながら、…甲4の記載及び原告主張甲4技術の内容に照らすと、…制御主体がデジタルカメラ3であること及び制御対象機器がテレビ(高精細テレビ1)であることに特段の技術的意義があるものとは認められず…制御主体及び制御対象機器を特定の機器(それぞれデジタルカメラ3及び高精細テレビ1)に限定しないものとして甲4に記載された公知技術を認定したとしても、そのことが不当な抽象化に当たるとか、過度な上位概念化に当たるとかいうことはできないというべきである(なお、付言すると、…本願明細書の記載も、制御対象機器がスピーカを有するがテレビではない機器であるか、テレビであるかなどによる技術的意義の相違がないことを前提としているものと解される。)。

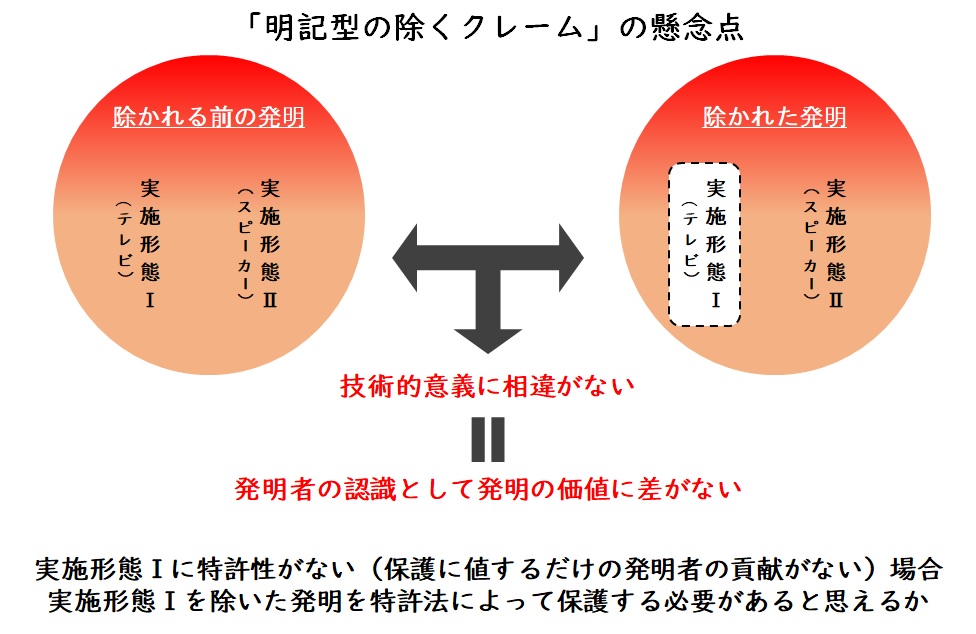

赤字部分のように、本件では、「本願明細書において、「除くクレーム」によって除かれない発明と、「除くクレーム」によって除かれる発明との間に、技術的意義の相違が記載されていないこと」が、公知技術を認定する裁判所の心証形成に影響しているのである。

つまり、「明記型の除くクレーム」は、「引用文献に記載された技術」の判断ロジックに制約を課す一方で、「引用文献を根拠とする公知技術」の判断ロジックを後押ししてしまうリスクがあり、このリスクには技術的意義の相違が関係し得るといえる。

「除くクレーム」によって「除かれる発明」と「除かれない発明」の間に技術的意義の相違がないというのは、これらが発明として実質的に等価値であるというようなものである。

明細書に「除かれる発明」と「除かれない発明」のが明記される明記型では、出願人/発明者自らが出願時にいずれの発明も認識していることになり、さらに出願人/発明者自らが両者の発明に価値の差を見いだせていないと評価されれば、「実質的に等価値である2つの発明に対し、一方の発明が保護に値しないのに、他方の発明を保護することは妥当か」という心証を、特許庁や裁判所に抱かせることになる。

この心証は、「除くクレーム」だからといって解消されるものではなく、たとえ「除くクレーム」であっても、何とかして進歩性を認めない判断ロジックを構築しようという方向に心理を働かせてしまうおそれがあるだろう。

「明記型の除くクレーム」には、このような懸念が内在しているのである。

「明記型の除くクレーム」は、明細書に明記されているが故に、明細書から技術的意義の有無や相違の有無を読み取れてしまい、この点は、除外部分に係る記載が明細書に明記されていない「非明記型の除くクレーム」とは事情が違なる。

「明記型/非明記型の除くクレーム」と進歩性判断の相性

「除くクレーム」の正当化根拠と要保護性

「除くクレーム」がなぜ認められるか。それは「新規事項の追加」に該当しないからである。

これは、「除くクレーム」が認められる理由、言い換えれば、「除くクレーム」が正当化される理由(正当化根拠)の話である。そのため、「新規事項の追加」に該当するような「除くクレーム」は、正当化を失い、認められなくなる。

一方で、「除くクレーム」の正当化根拠とは別に、そもそもなぜ「除くクレーム」を認めなければならないのか、という「除くクレーム」の必要性、言い換えれば「除くクレーム」によって出願人を保護しなければならない要保護性の話がある。

但し、「除くクレーム」の要保護性の対象となるのは「明記型の除くクレーム」ではなく「非明記型の除くクレーム」である。「明記型の除くクレーム」は、発明特定事項の記載表現の一つでしかないし、「新たな技術的事項を導入するか否か」という判断をするまでもなく新規事項の追加に該当しないことも明白である。一方で、「非明記型の除くクレーム」のように出願時に記載できず事後的に特定された「発明特定事項」を請求項に記載する行為は、出願時に明らかになっていない事項を後から追加する行為であり、外見的には後出しであるから、これを許していいのかという問題が生じる。

そしてこの問題を解決するのが「新たな技術的事項を導入するか否か」という規範なのである。

つまり、「明記型の除くクレーム」も「非明記型の除くクレーム」も、判断基準そのものは「新規事項の追加」であるが、「新たな技術的事項を導入するか否か」という規範が保護の対象としているのは「非明記型の除くクレーム」であり、要保護性という話も「非明記型の除くクレーム」に限って検討が必要になるわけである。

単刀直入に「非明記型の除くクレーム」の要保護性は、保護に値する発明を開示したと評価できる場合にまで、出願時に認識できなくても仕方がないような「特許性の障害事由」により権利の保護が図られないのでは、あまりに出願人に酷であるという、出願人と第三者の法益の権衡にあると、私は考えている。(∵保護に値する発明でないならば、保護する必要はなく、また、出願人が当然に認識できた障害事由であるならば、それは出願人側の落ち度の方が大きいため、第三者に優先して出願人を保護することの合理性に欠ける。)

それでは、要保護性を充たすような、保護に値する発明とは何か。特許法において発明は「技術的思想の創作」なのであるから、発明の価値もやはり、技術的思想としての価値から判断すべきであろう。

例えば、請求項という形式的表現の観点からみれば本願発明に先行技術と相違のない部分が含まれていたとしても、そこに至るまでの技術的思想に違いがあれば、出願人によって開示された発明には、先行技術にはない発明としての価値があると言えるだろう。

一方で、本願発明の技術思想が、全体的に先行技術と同等のものであるならば、新たな技術思想の創作を第三者に開示したことにはならないため、発明としての価値もないことになろう。

また、技術的思想の違いが、発明のより根幹に近い部分にあるならば、発明としての価値はより高いものとなるだろう。

このように本願発明と先行技術が「技術的思想」として異なっていれば、本願発明を保護する価値は生ずる。新たな発明を開示し、産業の発展に貢献したのならば、先願主義の観点から先行技術との相違がない重複部分については認められないものの、そこさえ除けば、出願人を保護してあげることが、法の趣旨にも適う対応といえるだろう。

こうしてみると、「明記型の除くクレーム」と「非明記型の除くクレーム」の本質的な性格の違いが見えてくる。(正確には、要保護性のある「非明記型の除くクレーム」と。それ以外の「除くクレーム」の性格の違いであるが、ここでは、「明記型」と「非明記型」で区別する)

「明記型の除くクレーム」は、一つに出願の中に、「除かれない発明」と「除かれる発明」の両方を開示しなければならず、基本的には、1つの共通した発明の中で、これらの形態が説明される。そのため、必然的に「発明の基本部分における「技術的思想」は共通している」と認識されやすく、先行文献の内容にかかわらず「除かれない発明」と「除かれる発明」の間に技術的思想の相違がないという認識に傾きやすい。

「非明記型の除くクレーム」であれば、明細書に記載がない以上、「除かれない発明」と「除かれる発明」の間の技術的思想の相違は、本願発明と先行技術の対比から評価されることになる。このとき、少なくとも要保護性のある「非明記型の除くクレーム」であれば、技術的思想に相違があるという認識に傾きやすい。

「技術的思想の相違」と「公知技術の認定」

「除かれない発明」と「除かれる発明」の間に、どちらの発明も含む共通した技術的思想がある場合、「除かれる発明」が開示される先行文献に基づいて、どちらの発明にも適用可能な技術を、「引用文献を根拠とする公知技術」として導きやすくなるだろう。

本件は正に、このような事例であったと思う。

無線通信を介して、ある機器から別の機器を制御する。本願発明も、甲4号証も、大きく括ってしまえば、共通した技術的思想の中にある。本願発明における制御対象機器は「テレビではない」ものの、本願明細書には、基本的に制御対象機器が「テレビ」である実施形態が説明されている。「テレビ」以外の制御対象機器の例も説明されているが、基本的な仕組みは同じである。

一方で、「除かれない発明」と「除かれる発明」の間で発明の技術的思想が異なる(特に発明の基本部分の技術的思想が異なる)場合、どちらの発明にも共通するような技術的思想は見出し難いため、「除かれる発明」が開示される先行文献に基づいて、どちらの発明にも適用可能な技術を認定することは困難といえるだろう。

従って、要保護性のある「非明記型の除くクレーム」は、「除くクレーム」によって、「引用文献に記載される技術」だけでなく「引用文献を根拠とする公知技術」の認定にも制約を課すことができ、要保護性のある「除くクレーム」の方が、進歩性が認められやすくなるものと考えられる。

3-4.出願戦略としての「除くクレーム」

上記の考察をもとに、出願戦略としてどのように「除くクレーム:」を用いるかについての個人的な意見を述べておく。

出願戦略における「除くクレーム」とは、つまるところ「明記型の除くクレーム」と「非明記型の除くクレーム」の使い分けと言ってもいい。

出願前の先行技術調査によって請求項に記載しようと考えている発明内容に類似していると考えられる先行文献が発見された場合、また、請求項に記載しようと考えている発明内容に一部重複するような発明を開示する先行文献が発見された場合、出願時にどのように対応するか。

その先行文献に開示されていない技術を請求項(及び明細書)に盛り込むというのが典型的な対応だと思うが、先行文献に記載される発明を「除くクレーム」によって除けるように出願明細書に手当を施すことも有効な対策の一つと言えよう。

しかし、「除くクレーム」の性格を考慮すると、ここで「明記型の除くクレーム」として対策するか、「非明記型の除くクレーム」として対策するかは、非常に重要な選択となり得る。

つまり、出願時に、除かれる対象及びその対象が除かれ得ることを明細書に記載しておくか(明記型の除くクレーム)、明細書に記載しないでおくか(非明記型の除くクレーム)を、先行技術調査の結果を踏まえて戦略的に使いこなせることができるようになれば、さらに一段階上のレベルに到達したと言ってもいいだろう。

あくまで考え方の一つでしかないが、本件の事例および上記の考察に基づけば、「明記型の除くクレーム」と「非明記型の除くクレーム」のどちらがベターかを判断するのに、①本願発明と先行文献に記載される発明との間で「発明の技術的思想」がどの程度共通しているか、及び、②本願発明において、先行文献と重複あるいは類似しない部分(除かれない部分)の発明が、重複あるいは類似する部分(除かれる部分)の発明に対して「優位な技術的意義」を有するか、を検討することは有益であると考えられる。

①を検討した結果、基本的/根本的な部分で「発明の技術的思想」が異なっていると判断できるなら、「非明記型の除くクレーム」で対処する方がベターという考え方ができる。

先行文献に記載される発明内容を知りながら、あえて「除くクレーム」の根拠を明細書に記載しないという行為に不安や抵抗を感じる部分はあるだろう。それが嫌なら明記型とすればよいが、明記型にすると、「出願人自身は除かれる発明と除かれない発明のいずれも共通した技術的思想の中の発明であると認識しているのではないか」という心証を与えやすくなる。両発明の技術的思想が明らかにかけ離れていればそれでも問題ないだろうが、あえてリスクを増やす必要もない。

①を検討した結果、基本的/根本的な部分で「発明の技術的思想」が共通していると判断できる場合、さらに②を検討し、「優位な技術的意義」を有すると判断できるならば「明記型の除くクレーム」を選択すべきであろう。

「除かれる発明」と「除かれない発明」との間に技術的意義の相違がないことは、本件のように周知技術の認定をしやすくするが、相違がない場合だけでなく「除かれない発明」の方が技術的意義の劣る発明であった場合には、やはり、周知技術の認定をしやすくなると考えられる。

技術的意義の面で劣後する技術を根拠にして、優位な技術的意義を有する技術まで含めた上位概念の公知技術を認定することは、実質的に開示されていない技術を含んだ認定になり得るため難しいだろうが、逆であれば、特に支障はなさそうだからである。

また、技術的意義が相違する場合、「非明記型」としてしまうと、「除くクレーム」としたときに新規事項の追加と判断されるリスクが高まるとも考えられる。特に、「除くクレーム」によって除かれた発明に、それまでの発明にはない技術的意義が生まれてしまうと、「新たな技術的事項を導入したもの」と判断されかねないようにも思える。

よって、「除かれない発明」の方に優位な技術的意義がある場合には、「明記型の除くクレーム」を選択し、出願時の明細書に、除かれる対象及びその対象が除かれ得ること、及び、除かれない発明の優位な技術的意義を記載しておくことが望ましいと思われる。

それでは、①を検討した結果、基本的/根本的な部分で「発明の技術的思想」が共通していると判断でき、②を検討した結果、「優位な技術的意義」を見い出せないとなった場合は、「明記型」と「非明記型」のどちらを選択すればよいか。ここが、最も悩ましいところであろう。

もはや「除くクレーム」による権利化は難しいかもしれないが、それでも可能性に賭けるならば、私は「非明記型の除くクレーム」を選択するだろう。

理由の一つには、上述したように、「非明記型」とした方が、心証として「要保護性」に貢献し得るからである。つまり、「除かれる発明」と「除かれない発明」が、共通した技術思想の中の発明といえるかは、あくまで評価の話であり、どっちに転ぶかはやってみなければわからない事柄である。しかし「明記型」にしてしまうと、出願人/発明者の自認が働くため、心証形成に非常に不利に働きやすい。

本件にしても、仮に、本願明細書において、テレビを例とする実施形態が一切記載されていなかったとしたら、心証は大きく変わっていただろうし、甲4号証は非常に使いづらい文献であっただろう。

広く捉えれば「無線通信による機器制御」の発明だとしても、本願がテレビを全く想定していない機器制御の態様を示していれば、テレビにはない技術思想の背景があってその発明が生まれてきたかもしれないと思うだろうし、テレビを対象にしている先行技術を単純に当てはめてよいかもより慎重に判断されるだろう。

また、理由のもう一つに、「明記型」は、引用文献のスコープを拡げてしまうという懸念がある。「除くクレーム」に係る発明が明細書に書かれてあれば、引用文献を検討するときにも対象に含まれやすくなるだろう。

まとめると、①で「発明の技術的思想」が共通していると判断できる場合には、多少強引であっても「除かれない発明」の優位性を見つけ出し、明細書に記載しておくことを検討すべきであろう。一方で、検討しても「除かれる発明」の方に優位性が見い出せないとすれば、私ならば、あえて明細書に記載しないという選択を採り、「非明記型の除くクレーム」で勝負をするだろう。

3-5.出願時の「除くクレーム」

最後に、出願時に「除くクレーム」を記載することについて、簡単に触れておく。

まず明らかにしておかなければならないのは、出願時の「除くクレーム」は、「明記型の除くクレーム」でなければならない可能性が高いということである。

出願時の請求項に記載されるということは、後から「除く部分」が明らかになるわけではなく、端から出願人の意思で除いているのであるから、明細書に当然にサポートされていなければならない。(出願時の「除くクレーム」が明細書等に記載されていないというのは、新規事項の追加の話ではなく、サポート要件の話であり、ソルダーレジスト大合議判決の「新たな技術的事項を導入するか否か」という判断の枠外である。)

サポートされる以上は「明記型の除くクレーム」とならざるを得ず、従って、出願時の「除くクレーム」には、上述した、「共通した技術的思想」の自認リスクと、「引用文献の存在」の予見リスクがあることになる。

個人的には、出願時の「除くクレーム」に有用性を見い出せていない。

それよりは、出願時には請求項に「除くクレーム」を設けずに、審査の結果、審査官が先行文献を見つけ出してしまった場合に「除くクレーム」へと補正をする方が、特許査定を受けるための審査の流れとしてはスムーズなように思える。

審査官の立場からすれば、自らの拒絶理由に対し、出願人はその拒絶理由を受け入れた上で、補正によって請求項を限定することで拒絶理由の解消を図ってきたと受け取ることができ、特許査定をしたとしても、審査官は十分に職責を全うしたという気持ちになれる。

一方で、出願時に「除くクレーム」を記載し、審査官がこの「除くクレーム」に対して拒絶理由を出してしまうと、これに対して「阻害要因」や「引例の適格性」を争うことになり、出願人は、審査官のした拒絶理由を否定する形になる。これでは審査官の心証も悪くなり、特許査定を受けるためのハードルが上がりかねない。

通常のクレームに対する新規性や進歩性の判断と異なり、「除くクレーム」については、同じ判断ロジックの中でもこれをどのように扱うべきか、審査の手法も確立しておらず、まだまだ不透明な部分がある。

審査の考え方が十分に確立していれば、審査官の判断に対して真っ向勝負をすることも悪くはないが、不透明な段階にあっては、価値判断の要素が強くなるため、審査官の心証形成も特許査定を受けるための重要な要素となり得る。

彼らの心証形成をどうコントロールするかということも見据えて、到達すべきゴール(取得したい権利)に対し、出願時の請求項をどのように記載するかを検討するのも、奥が深い試みであろう。

コメント