新規事項:「除くクレーム」を検討すべきだった?事例

2025/2/27判決言渡 判決文リンク

#特許 #新規事項

1.概要

本件は、株式会社ノブハラ(以下、「特ノブハラ」という。)が保有する特許第6031654号(以下、「本件特許」という。)に対し、中国金網工業株式会社(以下、「中国金網」という。)が無効審判(無効2020-800043号)を請求した事案に係る取消訴訟である。

本件は、二度目の取消訴訟であり、一度目は既に当サイトで取り上げた令和4年(行ケ)第10019号である。一度目の事件では、請求項に記載の「略」が、明確性要件違反と判断される根拠となり、前審の審決が取り消された(詳細はこちらの判例記事を確認いただきたい。)。

本件は、取消判決後の審理再開で、特ノブハラが請求項を訂正し、特許庁が訂正を認めた上で、審判請求不成立(特許有効)の審決をしたために、再度、中国金網が取消訴訟を提起した。そして、本件では、訂正要件違反(訂正新規事項の違反)により、またしても審決が取り消された。

特ノブハラは、一度目の取消訴訟によって「略多角形」の明確性要件違反を指摘されたため、特許有効の審決を得るには請求項を訂正し、明確性要件違反を解消する必要があった。そこで特ノブハラが訂正を請求した請求項1(以下、「本件訂正発明1」という。)は以下の通りである。

【訂正後の請求項1】(下線部が訂正部分)

略円筒形形状をもつ引抜加工用ダイスを保持し前記引抜加工用ダイスの前記略円筒形形状の中心軸を中心として前記引抜加工用ダイスを回転させるダイスホルダーと、

内部に収納された潤滑剤が材料線材に塗布された後前記引抜加工用ダイスに前記材料線材が引き込まれるボックスと、を含む引抜加工機であって、

前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し、

前記略多角形は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧でつないだものに置き換えたものであり、

前記開口部の断面形状は前記材料線材の引抜方向に沿って同じであることを特徴とする引抜加工機

一度目の取消訴訟で「略多角形」が明確性要件違反とされたのは、引抜加工機において「潤滑剤が油膜となり塊となること」に対策するために「略多角形」の断面形状としたことに本件発明の特徴があるとされる上で、本件明細書に多角形の1の角乃至すべての角を丸めた形状を「略多角形」と称呼すると説明されており(段落0057)、これによって潤滑剤がたまる「角」がなくなり、塊ができにくくなる、という課題解決原理を開示していたが、そもそも角の丸みは積極的な処理をせずとも0.3mm程度以下の小さなものが不可避的に生じるものであり、この場合に課題解決となる効果が得られないことが示されていないため、どの程度の丸みが本件発明の「略多角形(=積極的な処理による丸み)」になり、どの程度であれば不可避的に生じる丸みといえるのかを客観的に判断できず、技術的範囲が明らかでないという点にあった。(知財高裁第2部 本多裁判長)

そこで、特ノブハラは上記の訂正を行い、「基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧でつないだものに置き換えたもの」とし、特許庁はこれが訂正新規事項にあたるかについて次のように判断した。

前審特許庁の判断(判決より抜粋。下線、太字は付記)

「(イ) C-2事項は、特許請求の範囲請求項5の記載及び【0055】の「…本発明に関わる引抜加工用ダイス101のベアリング部101bを表す。本発明に関わるこのベアリング部101bの断面形状は、図6で表した「基礎となる多角形断面」の「角」にあたる部分を円弧、すなわち曲線、で結ぶように置き換えた点に特徴がある。具体的には、1辺が4㎜の四角形断面の棒材を作成する場合、引抜加工用ダイス101のベアリング部101bの開口部の一つの「角」を半径0.8㎜程度の曲率の円弧(曲線)で結ぶ。」との記載等に基づくと認められ、「0.8㎜程度」の記載につき、本件明細書全体を参酌しても、特に「0.8㎜」の値を含まないと解釈すべき特段の事情は見当たらない。

また、訂正事項1で、少なくとも1の角に置き換える「円弧」を「少なくとも半径0.8㎜程度の曲率の円弧」とした点は、本件明細書の「引抜加工用ダイス101のベアリング部101bの開口部の一つの「角」を半径0.8㎜程度の曲率の円弧(曲線)で結ぶ。」(【0055】)、「これにより、潤滑剤がたまる「角」がなくなる。結果として、このダイス101では円断面のダイスと同じような潤滑剤の挙動になり、潤滑剤の塊ができにくくなる。」(【0059】)との記載から、従来は角が直角だったベアリング部の断面形状(【0054】、図6等)を円断面に近づけることにより、角に潤滑剤の塊ができにくくなることが示唆されている。そして、曲率半径が大きくなるほど「角」がなくなり潤滑剤の塊が溜まりづらくなることは明らかであるから、基礎となる多角形の少なくとも1の角を、円断面に近づけるように曲率半径0.8㎜以上の円弧、すなわち少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧とすることは、本件明細書等に実質的に記載されていたといえる。

なお、潤滑剤の塊が溜まるとの課題は、角の形状を曲線で置き換えることにより改善するものであり、作成される棒材の断面に合わせて、ベアリング部の開口部の形状を四角形以外とした場合であっても、また、ベアリング部の開口部の1辺の長さを4㎜以外とした場合であっても基礎となる多角形の少なくとも1の角を、円断面に近づけるように曲率半径0.8㎜以上の円弧(少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧)とすることにより従来に比して潤滑剤の塊ができにくくなることは明らかであるから、本件訂正により、1辺の長さが4㎜の四角形以外のベアリング部の開口部の一つの角を曲率半径0.8㎜以上の弧とすることを含むものとなっていることが、新たな技術的事項を導入するものであって新規事項を追加するものであるとまではいえない。

よって、訂正事項1は、本件明細書の範囲内の訂正であって新規事項の追加に該当しない(特許法134条の2第9項、126条5項)。」

一方で、本件知財高裁(地財高裁第2部 清水裁判長)は、本件訂正発明1は、訂正新規事項の追加にあたるとし、訂正要件違反があると判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線、太字は付記)

「⑸ 検討

ア …本件各発明の内容は、…潤滑剤の塊の発生を極力防ぐことなどを目的とし(【0020】)、…従来の引抜加工用ダイス901では、棒材の角を直角にする目的で、ベアリング部901bの断面の2辺を加工することなくそのまま突き当てていたのに対し(【0054】【図3】【図6】)、…「基礎となる多角形断面」の「角」にあたる部分を円弧、すなわち曲線で結ぶように置き換えたものである。

具体的な実施例(以下「本件実施例」という。)では、1辺が4㎜の四角形断面の棒材を作成する場合、引抜加工用ダイス101のベアリング部101bの開口部の一つの「角」を半径0.8㎜程度の曲率の円弧(曲線)で結ぶものとし、…(…なお、本件実施例においては、基礎となる多角形である四角形の「角」をつなぐ円弧は、曲率半径0.8㎜程度の円の円弧であり、かつ、当該円が開口部の角部を形成する二つの辺に内接するように角にあたる部分が円弧に置き換えられていることがうかがわれる(弁論の全趣旨)。)、四角形を含む多角形の全ての「角」をこのように丸めた形状とすれば、潤滑剤がたまる「角」がなくなり、結果として、このダイス101では円断面のダイスと同じような潤滑剤の挙動になり、潤滑剤の塊ができにくくなること(【0057】~【0059】、【0069】)が本件明細書に記載されている。

しかし、本件実施例における1辺の長さや曲率半径の各数値及びその組合せの技術的意義に係る記載又は示唆はなく、本件実施例の構成のみから、他の「略多角形」において具体的にどのように構成することになるのかを理解するに足りる記載や示唆も本件明細書には見当たらない。

そうすると、本件明細書においては、引抜加工用ダイスの断面形状の略多角形の一つ以上の「角」を円弧に置き換えることにより、引抜加工用ダイスと材料線材との間の空間において、粉状の潤滑剤が1か所に留まることを防ぎ、また、塊が発生した場合には、塊を脱落させやすくするという技術思想(以下「本件技術思想」という。)が開示されているが、効果の発生機序・原理についての説明はなく、実施例としては、①引抜加工による完成線材が棒材であり、②棒材は四角形断面であり、③作成される棒材は1辺が4㎜である場合において、④ダイスの開口部の角を曲率半径0.8㎜程度の円弧で結ぶことにより「丸めた」形状としたときは、潤滑剤の塊ができにくくなることが開示されているにとどまる。…

イ しかるところ、…「前記略多角形は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧でつないだものに置き換えたもの」を追加するC-2事項は、断面形状である多角形の形状の種類や、その1辺の長さの程度にかかわらず、当該多角形の「角」を「少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧」に置換するとして、当該円弧の曲率半径を「最低0.8㎜」とするもので、かつ、当該円弧は内接円のものに限定されていない。しかし、前記のとおり、本件実施例で採用された円弧の曲率半径「0.8㎜程度」(0.8㎜及びその近傍の値を意味する。)という数値の技術的意義については、本件明細書には何ら記載されておらず、これを示唆するような記載もない。…多角形の形状の種類や、その1辺の長さの程度、円弧の中心の位置にかかわらず、角を置き換える円弧の曲率半径の最低値を「0.8㎜」とすることの技術的意義は、本件明細書には記載されていなかった事項である。また、C-2事項は、断面形状である基礎となる多角形の形状やその1辺の長さ、円弧の中心の位置について何ら特定・限定していないところ、本件実施例は、引抜加工対象の棒材が四角形断面であり、作成される棒材の1辺が4㎜であることを前提とするものであって、本件明細書には、本件実施例以外の実施例は掲げられておらず、本件実施例の各数値の組合せの技術的意義又は本件発明における効果の発生機序・原理についての一般的な説明もないのであるから、本件明細書には、本件技術思想は開示されていても、具体的な技術的事項として、本件実施例に開示された事項の範囲を超える事項は記載されていないというべきである。

そうすると、C-2事項は、本件明細書の当初記載事項との関係で、新たな技術的事項を導入するものといわざるを得ない。」

また、本件知財高裁は、特ノブハラの主張については、以下のように判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線、太字は付記)

「⑹ 被告の主張について

ア 被告は、本件明細書の「半径0.8㎜程度」の記載(【0055】)等からすると、曲率「半径0.8㎜の円弧」及び曲率「半径0.8㎜近傍の円弧」については、本件明細書に開示されており、加えて、角に潤滑剤の塊が溜まるという課題は、曲率半径が大きいほど角部の曲がり度合いが緩やかになり、円断面に近づく結果、潤滑剤の塊が溜まりにくくなって改善されることは明らかであるから、本件訂正1等の曲率「半径0.8㎜以上の円弧」であれば、発明の効果が得られることは本件明細書の記載から自明であるなどと主張する。

しかしながら、本件実施例…は、1辺の長さ4㎜ の略四角形において角を置き換える内接円の円弧についてのものであって、多角形の形状や1辺の長さがこれと異なったり、内接円以外の円弧であったりした場合にも、発明の効果が得られることが本件明細書の記載から自明であるということはできない。…例えば、曲率半径の大小にかかわらず、円弧に係る円の中心の位置によっては、円弧が角部を形成する隣り合う2辺に接するのではなく、2辺を横切る場合もあり得る。後者の場合のように、円弧が2辺を横切る場合には、同部分において新たに直線と曲線による角が形成されるため、前者の場合の方がより円断面に近づくといい得る場合も考えられるところであり、そうすると、曲率半径の大小によって円断面に近づくか否かが直ちに定まるものではなく、曲率半径が大きくなればなるほど円断面に近づくということはできないというべきである。

なお、被告は、…当業者は、角部を形成する二つの辺に内接する円の円弧により置換することとなると主張するが、…当業者においてベアリング部の開口部の角部を円弧で置換する場合、角部を形成する隣り合う2辺に円が内接するようにして当該円が2辺と接する接点間の円弧で置換する方法(内接型)だけでなく、多角形の中心から各辺までの最短距離よりも半径の長さが大きい円が角部を形成する隣り合う2辺を横切る円弧で置換する方法(非内接型)もあるものと認められ(甲19、20、51、53)、内接型(角を丸める方法)が技術常識であるということはできない…。

よって、本件明細書の記載から「角」に置換される円弧につき、1辺の長さや円弧の中心の位置にかかわらず、最低曲率「半径0.8㎜以上の円弧」であれば発明の効果が得られる構成が開示されていると認めることはできない。したがって、本件実施例に限定する訂正を行う場合は別として、本件訂正に関する限り、それが新規事項の追加に当たらないとする被告の主張を採用することはできない。

イ 被告は、…開口部を1辺4㎜の四角形以外の多角形とした場合であっても、…潤滑剤の塊が溜まりにくくなることは明らかであるし、潤滑剤の塊の溜まりやすさは、曲率半径に依拠するから、1辺の長さは影響しないなどと主張する。

しかしながら、前記アのとおり、発明の効果の発生機序・原理についての説明がなく、実施例が本件実施例一つしか掲げられておらず、本件実施例で採用された数値の技術的意義についての説明もない本件明細書に記載された内容からは、…置換する円弧の曲率半径が大きいほど、潤滑剤の塊が溜まりにくくなることが明らかであるともいい難い。

…引抜加工の工程における潤滑剤の挙動を踏まえると、潤滑剤の溜まりやすさの要因においては、角部に置換する円弧の曲率半径だけでなく、多角形の断面形状、円弧に置換される角の数、線材の種類、潤滑剤の種類(粘性、密度、量)、加工時の回転の有無、加工発熱の度合いなど種々のものが考慮されるべきものといえる。そうすると、本件明細書において、曲率半径のみにより潤滑剤の溜まりやすさが定まることが開示されているものともいい難い。

よって、本件明細書の記載から、開口部の角部に置換する円弧の曲率半径が0.8㎜ 以上であれば、潤滑剤が溜まりにくくなることが開示されていると認めることはできず、新規事項の追加に当たらないとする被告の主張を採用することはできない。」

2.雑感

2-1.判決についての感想

全体的な結果について:納得度95%

裁判所の判断は、全体としてみれば、特ノブハラに若干の厳しい目を向けている感じがするものの、訂正新規事項であるという判断結果については妥当と思える。

本件は、この判決だけを見るとそこまで興味深い(面白味のある)事例ではないが、一度目の取消訴訟も含めた全体を見ると非常に面白く、勉強になる事案といえるだろう。必要に応じて、令和4年(行ケ)第10019号も見ながら、本記事を読んでもらうのもよいかもしれない。

さて、本記事は冒頭のタイトルに“「除くクレーム」を検討すべきだった?”という刺激の強いフレーズを挿入した。これまでの判例記事でこのようなタイトルを付けたことはないのだが、今回このような刺激的なフレーズを入れたのは、「除くクレーム」とする訂正を行ったならば果たしてどのような結論になるのかに私自身も興味があり、できることなら審理再開後の訂正請求で、特ノブハラに「除くクレーム」を試してもらいたいという知的好奇心が勝ったからである。

通常、私の判例記事の題材は、判決から少し間を置いてアップされる。その理由は、早く出そうとするとそちらに気を取られて十分な検討ができなくなる(質が下がる)からである。

単にアクセス数を伸ばしたいのであれば、話題性のある判決の記事を新鮮なうちにアップする方がよい。同事件の記事が他に挙がっていない内に記事をアップしてしまうのが、わかりやすいアクセス数の伸ばし方であろう。

しかし、確かにアクセス数は無視できないものであり、私も多い方が嬉しいが、私がサイトに判例記事を挙げる第一目的はそこではなく、望ましくはどのサイトよりも質の高い分析を行い、私自身だけでなく、当サイトを評価して頂いている皆様の実務にも役立つような内容を残していくことにある。

そのため、実務視点からの分析を行わない事案に限り、判決から数か月と間もない題材をアップするようにしている。(AI発明や、専門外の意匠・商標などの判例記事はこの部類に入っている。)

しかしながら今回は、訂正請求でトライしてもらえる可能性を残すために、訂正請求が可能な時期にこの記事をオープンにする必要があったわけである。一方で、本件知財高裁の新規事項追加の判断についても分析はしたいため、今回は、雑感までを先にアップし、会員向けの詳細な分析については後日更新することとする。

さて言い訳をたくさんしたところで、本件で「除くクレーム」を検討すべきであったかの話をするまでには準備が必要なため、「本件知財高裁の判断について」→「新規事項追加と、サポート要件及び明確性要件の関係」→「本件発明の推移」→「「除くクレーム」の可能性」という順に説明を行っていこうと思う。

2-2.「除くクレーム」を検討すべきだったか?

(イ)本件知財高裁の判断について

本件知財高裁は、本件明細書に開示された実施例が、①引抜加工による完成線材が棒材であり、②棒材は四角形断面であり、③作成される棒材は1辺が4㎜である場合において、④ダイスの開口部の角を曲率半径0.8㎜程度の円弧で結ぶ、というものであるとし、この実施例のみから「角を少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧でつないだもの」のみを特定した発明が開示されているとはいえないものと解したが、感覚的にも、本件訂正発明1は「特許権者が欲張り過ぎた」と感じられる。

しかし、この「欲張り過ぎ」という感覚は、特ノブハラによる訂正内容がもたらしたものであろう。特ノブハラの行った訂正は、一度目の取消訴訟の判決からすると、裁判所のした判断に十分に応えるものとはなっておらず、裁判所にプラスの心証を与えるものとは言えなかったように思う。

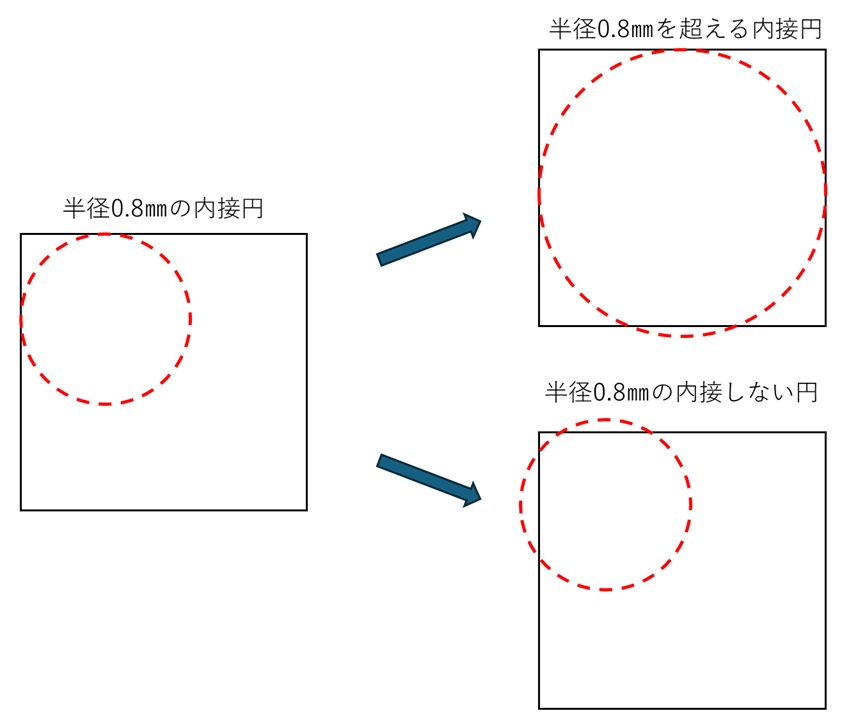

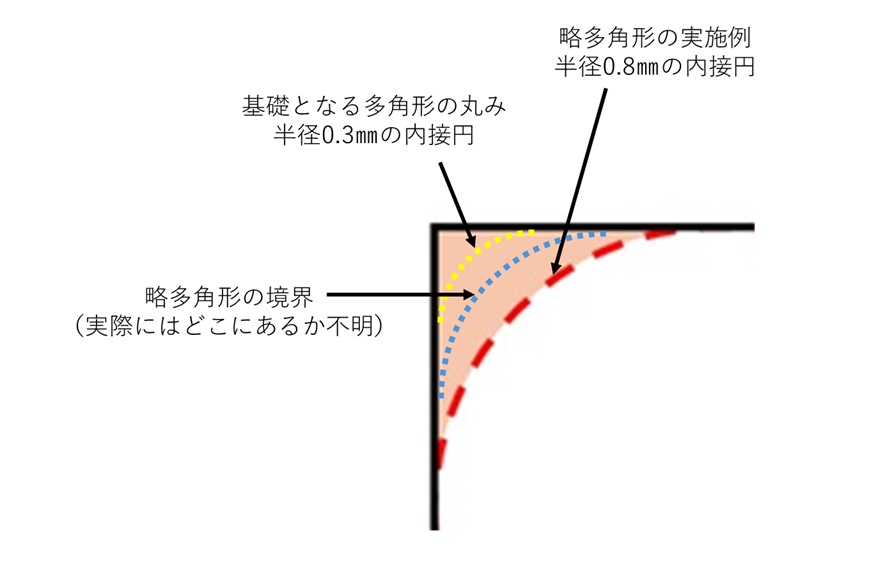

本件訂正発明1の「少なくとも」という拡張要素と、「内接円に限定しない」という拡張要素は、権利範囲をかなり広めることになる。下図のように、左側の円弧が半径0.8㎜で基礎となる四角形の角に内接するものであったとすると、右上のような半径0.8㎜を超える円弧が内接する場合や、右下のような半径0.8㎜の円弧が基礎となる四角形に内接しない場合も含み、さらには、これらを組み合わせた半径0.8㎜を超える内接しない円弧も含むことになる。

私の印象としては、特に問題となるのはこの図の右下のケースである。右上のケースは基礎となる四角形の外縁全長に対し曲線部分の割合が増えるため、おそらく課題を解決するのではないかと思える。しかし。右下のケースは、明らかに曲線部分が減り、角を成す二辺とも新たな角を形成するように交わってしまうため、課題の解決にマイナスの影響を与えるものと推察される。

本件知財高裁も「例えば、曲率半径の大小にかかわらず、円弧に係る円の中心の位置によっては、円弧が角部を形成する隣り合う2辺に接するのではなく、2辺を横切る場合もあり得る。」と言及し、特ノブハラの主張を退けている。

せめて、内接円の形状にまで請求項を限定していれば、裁判所の心証も違っていたかもしれない。

しかしながら、ここで注意すべき点は、本件訂正発明1が新規事項の追加に該当するからといって、本件訂正発明1が実際に過度に広い権利を要求する発明となっているかは別問題ということである。この点をもう少し深く見ていくが、その準備として、基本的なことを説明しておく。

(ロ)新規事項追加と、サポート要件及び明確性要件の関係

新規事項は、当初/直前明細書等の開示の範囲内での補正/訂正を要求するものであるが、これは、単純に、明細書等に記載されている文言であれば任意に切り取って記載してよいというものではない。

例えば、本件訂正発明1は「少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧」と記載していたが、本件明細書の実施例には、「半径0.8㎜の曲率の円弧」の例が開示されている。そうすると「少なくとも」を削除して「半径0.8㎜の曲率の円弧」という請求項の記載にすれば新規事項にはならないのかというと、本件知財高裁はこのようには考えていないはずである。

本判決の記載からすると、本件知財高裁は、略多角形の具体的な形状を特定するには、少なくとも、内接型(角部を形成する隣り合う2辺に円が内接するようにして当該円が2辺と接する接点間の円弧で置換する方法)であるという特定も要求しているものと推察される。

ここで気を付けておきたいのは、新規事項の追加と、サポート要件や明確性要件との混同である。これらの規定は、条文として別個に用意されている以上は異なる内容の規定であり、新規事項の追加が補正や訂正を対象とする点でも、サポート要件や明確性要件とは異なっているが、似ている面もあるため混同されやすい。

立法趣旨を比較すると、裁判所は、

新規事項追加の規定の趣旨については「出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解される。」と述べており、

サポート要件の規定の趣旨については「発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると,公開されていない発明について独占的,排他的な権利が発生することになり,一般公衆からその自由利用の利益を奪い,ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ,特許制度の趣旨に反することになる」と述べており、

明確性要件の規定の趣旨については「特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には、特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり、第三者の利益が不当に害されることがあり得るので、そのような不都合な結果を防止することにある」と述べている。

このように、それぞれの規定の趣旨には異なる部分がある一方で、いずれもが「第三者(一般公衆)の不利益」に目を向けた規定という共通性を有していることがわかるだろう。但し、各規定が目を向ける具体的な「第三者の利益」をみると、新規事項では「開示範囲内でしか権利(特許発明)は発生しない」という期待が利益であり、サポート要件では「権利が発生する発明は、その内容が十分に説明されているはずである」という要求が利益であり、明確性要件では「発生する権利の範囲(発明の技術的範囲)は明確になっているべきである」という要求が利益であると解すことができ、やはり保護法益にはそれなりの相違があるといえるだろう。

しかしながら、補正/訂正後の請求項が、新規事項の追加に該当し、かつ、サポート要件や明確性要件違反の発明となっているという重畳は生じ得る。

例えば、特許明細書に記載され説明された発明内容が不十分であり、課題を解決すると当業者が認識できない程度の開示しかされていなかったとしても、請求項に記載された内容が特許明細書に記載されたものであるならば、新規事項の追加には該当しない。

一方で、例えば特許明細書には課題を解決する発明が開示されているが、補正によって請求項から課題解決原理を構成する必須の発明特定事項の一部が削除された場合、このような請求項に係る発明は、特許明細書に記載されたものでもないし、当業者が課題を解決できると認識できるものでもない。必須の構成を持たない発明は開示されておらず、課題を解決すると認識することもできないからである。

さらに、例えば特許明細書には課題を解決する発明が開示されているが、請求項に記載された文言の解釈を拡張するために補正によって明細書(発明の詳細な説明)の記載が変更された場合、解釈が拡張されたとしても請求項に係る発明が課題を解決するものと当業者が認識できるものならばサポート要件違反とはならないだろうが、新規事項の追加には該当し得る。

本件で知財高裁は「本件発明は潤滑剤の塊の発生を極力防ぐことなどを目的としている」と認定したうえで「曲率半径のみにより潤滑剤の溜まりやすさが定まることが開示されているものともいい難い」と述べていることからすると、「略多角形」について曲率半径のみしか特定していない本件訂正発明1は、当業者が課題を解決できるものと認識する発明ではなく、サポート要件違反にもなっている可能性が極めて高い。

本件訂正発明1が認められない以上は、不適法な請求項である本件訂正発明1のサポート要件を判断する必要はないため、本件で裁判所がサポート要件を判断することはないが、内容としては、本件訂正発明1はサポート要件違反となる発明であろう。

(ハ)本件発明の推移

さてここで、一度目の取消訴訟から追いかけてみたい。

一度目の取消訴訟では、訂正前の本件発明1について明確性要件違反の有無が争われた。争点の中心は、本件発明1において「略多角形」が明確であるといえるかにあり、知財高裁はこれを否定した。

知財高裁が明確性要件違反と判断した根拠は、簡潔にいうと「本件発明における「略多角形」は角部を丸める積極的な処理をした図形をいうものと解することができるが、積極的な処理を施さない「基礎となる多角形」においても角部に不可避的な丸みが生じ、かつ、この不可避的な丸みによっても発明の効果と同様の効果が得られる可能性があるために、どの程度の曲率半径を超えることで本件発明による効果といえるのか(発明の充足性が判断できるか)が客観的に明らかになっていない」というものである。

ここで私が気になったのは、訂正前の本件発明1にサポート要件の違反はあったか、という点である。一回目の取消訴訟でもサポート要件は争点になっており、両当事者が主張しているにもかかわらず、裁判所は、サポート要件違反には触れていない。また、上記の裁判所の判断内容からすると、裁判所は「略多角形」を、積極的な処理により発明の効果が生じる程度の丸みを生じさせた形と解釈しており、「略多角形」が発明の課題を解決しないとは判断していないのである。

明確性要件の判断でポイントとなったのは、本件発明が課題を解決する発明かではなく、従来技術であるはずの「基礎となる多角形」においても本件発明と同じ効果が得られる=発明の課題を解決する可能性があるという点にあった。言い換えれば、本件発明だけでなく、従来技術も発明の課題を解決し得るという点にあったのであるから、前提として、裁判所は、「略多角形」がサポート要件に違反するとは考えていなかった可能性が高いといえるだろう。

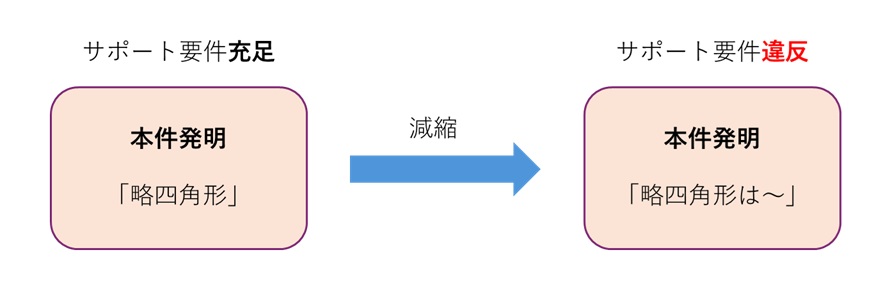

つまり、本事案は、もともとサポート要件違反がなかったであろう本件発明1に、「前記略多角形は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を少なくとも半径0.8㎜の曲率の円弧でつないだものに置き換えたものであり、」との発明特定事項を追加したことで、サポート要件に違反する発明となってしまった事案とも分析することができる。

サポート要件を満たしている発明をいくら限定してもサポート要件違反とならないわけではない。理論的には「なぜさらに限定しているのにサポート要件違反になるのか?」と疑問に思うかもしれないが、本件のように、別の拒絶理由(明確性に限らず、進歩性などでもよい。)に対応するために上位概念の請求項を下位概念に限定する場合に、中途半端な限定をすることによってサポート要件違反となることがある、ということを示してくれるわかりやすい事例と捉えることができるだろう。

(ニ)「除くクレーム」の可能性

ようやく、「除くクレーム」の話になるわけであるが、私の提示する「除くクレーム」による訂正は、以下の通りである。

【除くクレーム訂正の請求項1】(下線部が「除くクレーム」部分)

略円筒形形状をもつ引抜加工用ダイスを保持し前記引抜加工用ダイスの前記略円筒形形状の中心軸を中心として前記引抜加工用ダイスを回転させるダイスホルダーと、

内部に収納された潤滑剤が材料線材に塗布された後前記引抜加工用ダイスに前記材料線材が引き込まれるボックスと、を含む引抜加工機であって、

前記引抜加工用ダイスのベアリング部の開口部は略多角形の断面形状を有し、

前記開口部の断面形状は前記材料線材の引抜方向に沿って同じであり、

前記略多角形の断面形状の外縁は、基礎となる多角形の少なくとも1の角を成す二辺と、当該二辺に内接する半径0.8㎜の曲率の円弧によって画定される領域の内側を通らないことを特徴とする引抜加工機

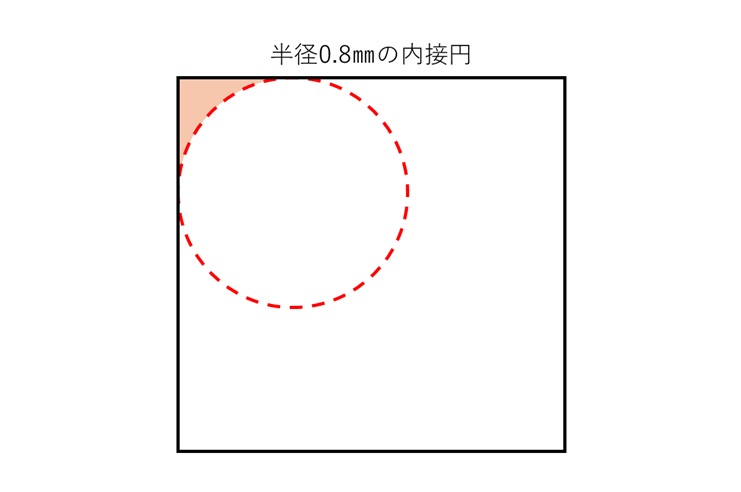

文章にするとわかりづらいかもしれないが、先ほどの四角形の図を例にすると、「略四角形の外縁」は下図の色塗りの部分を通らない=外縁が色塗りの部分を通るような四角形を除く、とした「除くクレーム」になっているわけである。

なお、「~を除く」という書き方に拘りたいならば「前記略多角形のうち、断面形状の外縁が、基礎となる多角形の少なくとも1の角を成す二辺と、当該二辺に内接する半径0.8㎜の曲率の円弧によって画定される領域の内側を通るものを除く」とすればよい。内容は同じである。

さて、この「除くクレーム」をもう少し詳細に説明しよう。

一度目の取消訴訟における明確性要件違反は、要するに、「基礎となる多角形の不可避的な丸み」と「略多角形の積極的な丸み」との区別が、その外観上からも効果の面からも判別できないというものであった。

一方で、基礎となる多角形が不可避的に生じ得る丸みは半径0.3㎜程度であるということも認定されている。加えて、本件特許の実施例には、具体的に半径0.8㎜程度の内接円が挙げられているため、要するに「0.8㎜の内接円が「略多角形」である」ということについては疑いがないものと考えられる。

言い換えれば、明確性要件の問題は「上記の「除くクレーム」によって除かれた領域=半径0.8㎜未満の領域」において生じていると考えられるのである。

そうであるとするならば、明確性要件の問題を生じさせる「略多角形の部分」を除いてあげれば、理論上は、明確性要件の問題は解消することになる。

それでは、この「除くクレーム」は、新規事項の追加に該当し得るか。

0.8㎜の内接円は実施例によって具体的に示されている。よって、この外側の領域を除いても、開示されている実施例が除かれることにはならない。本件特許には0.8㎜の実施例しか開示がなく、当業者が本件特許から認識できるのは「少なくとも0.8㎜の略多角形であれば課題は解決できる」ということであるから、実施例で具体的に示された略多角形の外側を除くことによって、当業者の認識において、何らかの新たな技術的意義が生じるともいえないだろう。

また、既に「略多角形」とは積極的な処理で丸みをもったものと認定されており、「略多角形」が不可避的に生じる丸みを含まないことも解釈上は明らかになっているのであるから、不可避的な丸みが含まれる領域を除いたところで新たな技術的意義が生まれるわけでもない。

このように、上記の「除くクレーム」は、新たな技術的事項を導入するものともいえないと評価できるように思える。

なお、権利範囲を欲張りたいならば、0.8㎜ではなく、一度目の取消訴訟で不可避的に生じる丸みとして認定された「0.3㎜」で挑戦してみてもよいかもしれない。

「除くクレーム」の権利範囲

上記の「除くクレーム」は、本件訂正発明1と比べて、権利範囲が狭いのか。

確かに、本件訂正発明1が含む「右上のケース」は除くクレームによってもカバーできている一方で、「右下のケース」には、除くクレームによってはカバーできないものがある。

しかしながら、本件訴訟において、特ノブハラは「当業者において「基礎となる多角形の…角を…円弧でつないだものに置き換え」るとは、当該円弧に係る円が開口部の角部を形成する二つの辺に内接するように置き換えることを意味しており」と主張していることからすると、特ノブハラには、右下のケースを積極的に含めようとする意図はなく、単に、明細書に「内接するように置き換える」という直接の記載がなかったために、書きたくても書かなかったに過ぎないように思える。

そうであるとするならば、上記の「除くクレーム」は、本件訂正発明1よりも権利範囲が広いといえるだろう。なぜならば、除かれていない部分において、必ずしも角部の丸みが円弧でなくてもよいからである。(「略多角形」であればよいので、円弧という外縁に限定されない)

加えて、本件訂正発明1はサポート要件違反の可能性が高く、本判決を読む限りでは、「略多角形」の形状を具体的に特定する方向で請求項を訂正する場合、実施例に近い形でさらに限定することが要求されている。

そうすると、略多角形の形状をさらに具体的に特定するわけではなく、単に明確性要件の争いとなっている部分を除くだけの上記の「除くクレーム」は、特ノブハラにとってより望ましい訂正発明といえるかもしれない。

私の見解では、この「除くクレーム」には、明確性要件の違反も、サポート要件の違反もないものと考えられる。そして、既に述べたように、新規事項の追加ということも難しいように思える。

本件訴訟で知財高裁は、本件発明の保護範囲は、開示された実施例に限定されるのが相応しいと思っている(考えている)ようにも思えるため、本件訂正発明1よりも権利範囲を広めてしまう上記の「除くクレーム」は、特許庁や裁判所の心証を害するものとなるかもしれない。

しかし、これを違法とする理由がなければ、感情だけで「除くクレーム」を違法とすることはできない。

私には、上記の「除くクレーム」を違法とする方向に導く判断ロジックは見いだせない。

従って、上記の「除くクレーム」を裁判所がどのように判断するのかに、非常に興味がわくのである。(特ノブハラに、この「除くクレーム」をトライしてもらいたいと強く思うのである。)

2-3.最後に

上手に使いこなせば「除くクレーム」には多大な可能性がある。本件のように、明細書の開示の一部だけを盛り込んで、一見して強引とみられるような請求項の減縮を行うよりも、「除くクレーム」を用いた方が、穏当かつ有利に特許権を作りこむことができる場合もあるだろう。

2025年に本記事を読んでいただいた皆様で、「除くクレーム」の使い方がいまいちわからないといった方には、本サイトの“「除くクレーム」の使い方”講座を検討してみてはどうだろうか。

3.本件のより詳細な考察

ここから先は後日、記事を更新したら連絡します。

このコンテンツを閲覧するには会員ログインをしてください。 ログインはこちら. 新規会員登録はこちら

コメント