進歩性: 論理付け(動機)の判断が覆り無効と判断された事例

2024/5/14判決言渡 判決文リンク

#特許 #進歩性

1.実務への活かし(雑感まででいえること)

・無効化 #進歩性 #論理付け

出願時に、従来使用されてきた構成Aと構成Bの「価格差が少なくなっていた(価格が低くなっていた)」という事情は、構成Aに代えて構成Bを採用(適用)する動機付けの判断において、動機を肯定する方向に働く事情として考慮され得る。

∵本件で知財高裁は「合成アルコールから天然アルコールへの置換」の容易想到性を判断する上で「近年は、価格差が少なくなったことなどから、天然アルコールが多く用いられるようになってきたことが、本件出願日当時の技術常識であった」との技術常識を認定した上で「近年多く用いられている天然アルコールを用いること」を当業者は当然に想起すると判断した。

2.概要

本件は、ライオン株式会社(以下、「特ライオン社」という。)が保有する特許第6718777号(以下、「本件特許」という。)に対し、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー(以下、「請プロクター社」という。)が無効審判(無効2022-800049号)を請求し、請求項1、3~5について請求不成立(特許有効)とされた審決の取消しを求めた事案であり、裁判所によって審決が取り消された事案である。

審決取消の争点は、新規性及び進歩性の判断である。また、主引用発明である甲1発明の内容については当事者間に争いはなく、相違点の認定についても変わりはない。当事者間の争いの焦点は、相違点の「実質的相違点性」と「容易想到性」であった。

特ライオン社は、無効審判において訂正請求を行い、特許請求の範囲を訂正した。訂正後の請求項1(以下、「本件発明1」という。)は以下の通りである。

【請求項1】(下線は訂正部分)

(A)成分:アニオン界面活性剤(但し、炭素数10~20の脂肪酸塩を除く)と、

(B)成分:4,4’-ジクロロ-2-ヒドロキシジフェニルエーテルを含むフェノール型抗菌剤と、

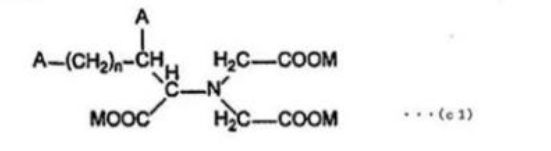

(C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン酸型キレート剤0.02~1.5質量%と、

(G)成分としてノニオン界面活性剤を含み、

(G)成分の含有量が、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20~40質量%であり、

(G)成分が、

下記一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種であり、

R2-C(=O)O-[(EO)s/(PO)t]-(EO)u-R3 ・・・(I)

R4-O-[(EO)v/(PO)w]-(EO)x-H ・・・(II)

(式(I)中、R2は炭素数7~22の炭化水素基であり、R3は炭素数1~6のアルキル基であり、sはEOの平均繰り返し数を表し、6~20の数であり、tはPOの平均繰り返し数を表し、0~6の数であり、uはEOの平均繰り返し数を表し、0~20の数であり、EOはオキシエチレン基を表し、POはオキシプロピレン基を表す。

式(II)中、R4は炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であり、v、xは、それぞれ独立にEOの平均繰り返し数を表す数で、v+xは3~20であり、POはオキシプロピレン基を表し、wはPOの平均繰り返し数5 を表し、wは0~6である。)

(A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)が10~100である衣料用洗浄剤組成物(但し、クエン酸二水素銀を含有する組成物を除く)。

【化1】

式(c1)中、Aは、それぞれ独立してH、OHまたはCOOMであり、Mは、それぞれ独立してH、Na、K、NH4またはアルカノールアミンであり、nは0~5の整数である。

特許庁は、無効審判において、本件発明1と甲1発明との相違点として、相違点1~3を挙げた上で、相違点2について当業者が容易になし得ることではなく、相違点3について当業者が容易になし得ることではなく、相違点1について当業者が容易になし得ることではないと判断した。(相違点2→3→1の順に判断)

本件訴訟において、請プロクター社はまず、相違点1乃至3の「実質的相違点性」に関し、これらはいずれも実質的な相違点でないため、本件発明1は、甲1発明と同一の発明である(新規性がない)と主張した。相違点1乃至3は以下の通りである。

[相違点1]

本件発明1では、「(C)成分:下記式(c1)で表される化合物を含むアミノカルボン酸型キレート剤」の含有量が「0.02~1.5質量%」であるのに対し、甲1発明では、当該成分に相当する「MGDA(Trilon(R) M)」の含有量が「0.1~5wt%」である点。

[相違点2]

本件発明1では、「ノニオン界面活性剤」である「(G)成分が、一般式(I)又は(II)で表される少なくとも1種であり、(G)成分の含有量が、衣料用洗浄剤組成物の総質量に対し、20~40質量%であ」るのに対し、甲1発明では、「ノニオン界面活性剤」が「R-(OCH2CH2)nOH(RはC12からC15のアルキル鎖、n=7)であるNI(7EO)」であり、その含有量が「5~25wt%」である点。

[相違点3]

本件発明1では、「(A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)が10~100である」のに対し、甲1発明では、「(A)成分」に相当する「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(LAS)であるNaLAS」、「C12-C18のアルキルポリエトキシレート(3.0)硫酸塩であるSLES(3EO)」及び「クメンスルホン酸塩ナトリウム」の合計含有量が(8+4+0)~(17+15+0)wt%すなわち「12~32wt%」であり、「(C)成分」に相当する「MGDA(Trilon(R) M)」の含有量が「0.1~5wt%」である点。

請プロクター社の実質的相違点性についての主張は概ね以下の通りである。

相違点2に関し

「審決は甲1発明のNI(7EO)の解釈を誤っており、甲1発明のNI(7EO)について、そのアルキル鎖(R)には天然由来のアルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)であるものも含まれるから、本件発明1に規定する「式(II)中、R4は炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であり」という構成は、甲1発明に包含される関係にあり、この点は両発明の相違点に該当しない。また、NI(7EO)の配合量についても、20ないし25質量%の範囲で重複しているため、相違点2は形式的な相違点にすぎず、実質的な相違点に該当しない。」

相違点1に関し

「本件発明1における含有量(0.02~1.5質量%)と、甲1発明における含有量(0.1~5wt%)は、少なくとも0.1ないし1.5質量%の範囲で一部重複する以上、少なくともその部分に関しては一致点と判断されるべきである。また、甲1の処方XXXIVは、1.252質量%であり、本件発明1の「0.02~1.5質量%」に含まれるため、相違点1は実質的な相違点に該当しない。」

相違点3に関し

「甲1発明について、質量比(A/C比)は最小で12/5=2.4、最大で32/0.1=320となり、本件発明1で規定される数値範囲(10~100)と重複するのであって、本件発明1の範囲が引用発明と一部重複する以上、少なくともその部分に関しては一致点と判断されるべきである。また、甲1の処方XXXIVを前提とすれば、A/C比は9.6ないし25.6となり、本件発明1により近接した値になるため、相違点3は実質的な相違点に該当しない。」

本件裁判所は、請プロクター社のした「実質的相違点性」の主張を容れず、相違点1乃至3はいずれも実質的な相違点であると判断した。各相違点についての裁判所の判断は以下の通りである。

裁判所の判断(判決より抜粋。下線は付記)

相違点2について

「甲10…及び甲14…の記載の内容によれば、R-O-(CH2CH2O)n-Hの化学式で表されるAE(アルコールエトキシレート)におけるアルキル基について、一般の洗剤に含まれるものはアルキル基「R」がC12ないしC15であるものを主体とし、アルキル基「R」の原料として油脂由来(天然物由来)の高級アルコール(天然アルコール)と石油由来の高級アルコール(合成アルコール)のいずれもが利用されており、天然アルコールは偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有するのに対し、石油由来の合成アルコール(エチレンを原料とするチーグラー法で得られたものを除く)については、炭素数が奇数であるものを含むか、又は分枝鎖の炭化水素基を有することが、本件出願日当時の技術常識であったものと認められる。

本件発明1のノニオン界面活性剤である(G)成分のうち、一般式(II)「…」で表される化合物におけるR4は、「炭素数12及び炭素数14の天然アルコール由来の炭化水素」であるとされているが、…炭素数が奇数であるか、又は分枝鎖を有する炭化水素基は、上記R4に該当せず、このような炭化水素基を有する化合物は、一般式(II)で表される化合物から除外されるものと認められる。

他方、甲1発明に含まれるノニオン界面活性剤…のNI(7EO)の構造式は、本件発明1の(G)成分の一般式(II)においてw=0、v+xが7とした場合と、「R」と「R4」との違いを除き、構造式としては共通する(…)。

しかし、甲1発明のNI(7EO)における「RはC12からC15のアルキル鎖」はその文言以上の特定はなく、炭素数が奇数(13又は15)であるか、又は分枝鎖の炭化水素基を除外するものとは認められず、天然アルコール由来のものに限定されるとは認められない。

そうすると、…当業者は、甲1発明のアルキル基「R」につき、「C12からC15のアルキル鎖」として、偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有する天然アルコール由来のものと、炭素数が奇数であるか、又は分枝鎖の炭化水素基を有する合成アルコール由来のものの両方を利用できると認識するものといえる。

以上によれば、相違点2は実質的な相違点であるというべきであり、これが形式的な相違点にすぎないとは認められない。

…本件発明1の(G)成分の一般式(II)におけるR4が「炭素数12及び炭素数14の天然アルコール由来の炭化水素」に限定されていることと相違しているというべきであり、前者が後者を包含しているから形式的な相違点にすぎないと解することはできない。

…したがって、原告の上記主張は採用することができない。」

相違点1について

「甲1発明におけるMGDA(Trilon M)の含有量「0.1~5wt%」は、本件発明1における(C)成分の含有量「0.02~1.5質量%」と一部重複するものの、甲1発明における含有量の割合の範囲は、本件発明1における含有量の割合の範囲に該当しないものを含んでいる。

したがって、本件発明1と甲1発明との相違点1は実質的な相違点であるというべきであり、これが形式的な相違点であるとは認められない。

…数値が一部重複しているからといって、相違点1が形式的な相違点にすぎないと解すべきということにはならない。…

したがって、原告の上記主張は採用することができない。」

相違点3について

「…甲1発明は、…A/C比については特定されていない。上記の両成分の含有量の範囲から計算すると、A/C比の値は、最小で2.4、最大で320となる。

他方、本件発明1では、「(A)成分/(C)成分で表される質量比(A/C比)が10~100である」とされている。

そうすると、甲1発5 明において算出されるA/C比の範囲は、本件発明1のA/C比の範囲に該当しないものを含むといえる。

したがって、本件発明1と甲1発明との相違点3は実質的な相違点であるというべきであり、これが形式的な相違点であるとは認められない。

相違点1に関する原告の主張と同様、…A/C比の範囲が一部一致することをもって、相違点3が形式的な相違点にすぎないと解すべきことにはなら…ない。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。」

このように、本件知財高裁は、相違点2については、本件発明1が甲1発明の下位概念になっていること(甲1発明に含まれるものを本件発明1が除いていること)から実質的相違点であると判断し、相違点1及び3については、甲1発明に規定される数値範囲が本件発明1に規定される数値範囲に該当しないものを含むことから実質的相違点であると判断した。

その上で、本件知財高裁による「容易想到性」の判断は審決と異なるものとなった。相違点2については、技術常識から相違点2に想到する動機を導くことで、容易に想到するものと判断された。以下、相違点2についての具体的な判断である。

裁判所の判断(判決より抜粋。下線は付記)

「ア 相違点2に係る技術常識について

…従前から、洗剤に用いるAE(アルコールエトキシレート)は、C12ないし15(炭素数12~15)のアルキル基を有するものが主体であって、そのC12ないし15のアルキル基の原料として、油脂由来の偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有する天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)が、石油由来の合成アルコールと同様に、一般に用いられており、特に近年は、価格差が少なくなったことなどから、天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)が多く用いられるようになってきたことが、本件出願日当時の技術常識であったと認められる。

他方、天然アルコール由来の炭化水素と合成アルコール由来の炭化水素とで、いずれか一方が他方よりも衣料用洗浄剤の組成物に適しているとの技術常識があったとは認められない。

イ 本件発明1における(G)成分の技術的意義について

本件明細書の段落【0026】は、(A)成分以外の界面活性剤を(G)成分と称することとしているが、段落【0008】は、「…」と記載し、同段落では(G)成分は本件各発明の衣料用洗浄剤に必須の組成物とは位置付けられていない。また、段落【0026】の記載によれば、(G)成分は、(A)成分ないし(C)成分のほかに「含んでいてもよい」とされる他の成分の一つとして位置付けられているにすぎない。

本件発明1は、(G)成分を一般式(I)又は(II)のいずれか1種と特定しており、一般式(II)のR4を「炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素」であるとするが、本件明細書には、「R4は、直鎖又は分岐鎖であってもよい。」、「R4としては、具体的には、炭素数12~14の第2級アルコール由来のアルキル基が好ましい。」との記載はあるものの(段落【0034】)、R4として炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素が好ましいとの記載は本件明細書に存在せず、本件発明1の(G)成分の一般式(II)においてR4が炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素であるとされた理由は本件明細書の記載からは明らかでない。

また、本件明細書に記載された本件防臭効果評価では、…実施例1ないし22及び比較例1ないし8の衣料用洗浄剤組成物が用いられている。本件防臭効果評価で用いられた(G)成分…のうち本件発明1で特定された(G)成分に該当するものはG-2、G-2’及びG-3であるが、実施例1ないし22のうち、実施例1ないし5には…いずれも配合されておらず、実施例6、7及び9ないし20には…いずれか2種類が合計30質量%含まれ、実施例21及び22には…各7.5質量%(合計15質量%)含まれている。そして、防臭効果の評価の結果をみると、…合計30質量%含む実施例…が、…いずれの成分も含まない実施例…並びに…合計15質量%含むにとどまる実施例…に比べて一貫して優れた防臭効果を得られているとは認められず、実施例6、7、12などは、むしろ、…防臭効果が劣る結果となっている。

以上のとおり、本件明細書の記載からは、…本件発明1において、(G)成分を一般式(I)又は一般式(II)で表される少なくとも1種であるとし、一般式(II)のR4を炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素と特定したことについて、格別の技術的意義があるとは認められない。

ウ 上記ア及びイによれば、炭素数12及び14の天然アルコール由来の炭化水素が、甲1発明の「C12からC15のアルキル鎖」に包含されるものであることは当業者に明らかであり、天然アルコール由来の炭化水素と合成アルコール由来の炭化水素とで、いずれか一方が他方よりも衣料用洗浄剤の組成物に適しているとは認められず、どちらを選択するかについて格別の技術的意義があるとも認められないから、アルコールエトキシレート(AE)のC12ないし15(炭素数12~15)のアルキル鎖の原料として、近年多く用いられている、油脂由来の偶数の炭素からなる直鎖の炭化水素基を有する天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)を用いることは、当業者が当然に想起するものであるといえる。

エ 甲1発明において、NI(7EO)の含有量は「5~25wt%」とされているところ、特定された範囲内で含有量を規定することは、当業者の設計事項にすぎないというべきである。

オ 以上によれば、甲1発明のNI(7EO)において、本件出願日当時の技術常識を考慮し、「C12からC15のアルキル鎖」として天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)由来の炭化水素を採用し、かつ、ノニオン界面活性剤((G)成分)の含有量を、甲1発明における含有量の範囲内で検討して「20~25質量%」にすることによって、相違点2に係る構成を導くことは、当業者が容易に想到することができたものというべきである。」

加えて、本件知財高裁は、相違点1及び3については、以下の通り、簡単に設計事項と判断した。

裁判所の判断(判決より抜粋)

「⑵ 相違点1について

前記相違点2に係る判断と同様に、甲1発明の(C)成分に相当するMGDA(Trilon M)の含有量についても、特定された範囲内で含有量を規定することは、当業者の設計事項であるから、その含有量を、甲1発明における含有量「0.1~5wt%」の範囲内で検討し、「0.1~1.5質量%」にすること(相違点1に係る構成を導くこと)は、当業者が容易に想到することができたものといえる。

⑶ 相違点3について

上記⑵のとおり、甲1発明において、(C)成分に相当するMGDA(Trilon M)の含有量を、甲1発明における含有量「0.1~5wt%」の範囲内で検討し、「0.1~1.5質量%」にすることは、当業者の設計事項にすぎない。

また、甲1発明において、アニオン界面活性剤である(A)成分の含有量についても、その含有量の合計である「12~32wt%」の範囲内で、当業者が適宜設定し得る事項である。

そして、(A)成分と(C)成分を甲1発明に記載の各含有量の数値範囲内で設定した結果として、A/C比を「最小で2.4、最大で320」の範囲内である「10~100」とすること(相違点3に係る構成を導くこと)も、当業者にとって格別の創意工夫を要するものであるとは解されず、当業者が容易に想到することができたものといえる。」

3.雑感

3-1.判決についての感想

全体的な結果について:納得度85%

本件は、成分の数値範囲を規定したパラメータ発明に対し、裁判所が「進歩性がない」と判断した事例である。特に化学分野に多く、進歩性も否定しにくい「成分のパラメータ発明」についての進歩性の考え方、より具体的には「進歩性を否定する論理」を学ぶ参考事例といえるだろう。(※ここで言う「パラメータ発明」は、単に、何らかのパラメータの数値範囲を規定する発明特定事項を備えた発明という意味で用いており、いわゆるサポート要件における「パラメータ発明」とは別意のものであるので注意いただきたい。)

進歩性が認められやすい傾向にある「パラメータ発明」は(というよりも正確には、進歩性の否定がしにくい傾向にあるという方が適切であろう。)、昨今、批判を受けることが増えているようにも感じる。

パラメータ発明が“発明”たり得ること、及び、パラメータ発明を認める必要性があることについては疑いがないだろう。一方で、真に発明としての価値を有するパラメータ発明と、実質的に発明として保護に値するだけの価値を有さないパラメータ発明を、進歩性判断の枠組みできちんと峻別することは、現状困難であると言わざるを得ない。この点は特に、そのパラメータの持つ技術的な意義が直接的に特定しづらい化学分野に顕著である。

その意味では、我々(特に化学分野を専門にする実務家)は、審査官以上に、パラメータ発明に対する進歩性判断の「裁判所の考え方」を知っておかなければならないだろう。審査で通さざるをえないパラメータ発明に対し、それが保護に値する発明か否かを判断できる能力がないと、無効とされるべきである見かけ上の特許査定に必要以上に苦しむことになるからである。

本件では、進歩性判断において「実質的相違点性」と「容易想到性」が主な争点となったが、まずは容易想到性について触れる。

判決文を読めば、容易想到性判断の争点の中心は「相違点2」にあったと推察できるが、本件知財高裁は「技術常識」及び「格別の技術的意義の有無(本件発明の技術的意義)」から、相違点2のうち“数値範囲を除く”部分についての容易想到性を認めた。

その上で、具体的な数値範囲については、甲1発明において重複部分があるため、設計事項として処理した。そして、これに続くようにして、相違点1及び3についても同じく設計事項として処理した。

まず、本件の容易想到性の判断から学んでおきたい点は「動機の形成に価格という要素が影響し得る」という点である。

本件で特許権者であるライオン社は、容易想到性についてのプロクター社の主張に対し「経済的な理由や環境負荷への配慮等から(G)成分を選択し得るとの事情のみでは、本件各発明の課題を認識しない甲1発明におけるノニオン界面活性剤成分を本件発明1に係る(G)成分に置き換えた洗浄剤組成物に想到する動機付けとはならない。」と反論した。

一方で、本件知財高裁は、「技術常識」の認定において、「特に近年は、価格差が少なくなったことなどから、天然アルコール(炭素数12及び14の直鎖アルコール)が多く用いられるようになってきたことが、本件出願日当時の技術常識であったと認められる。」と判断している。

(G)成分が選択肢として存在していることは認めた上で、ライオン社は「経済的理由」や「環境的理由」が動機を導く根拠とはならないと主張しているのに対し、裁判所は「価格」を理由に「多く用いられるようになった」と述べており、動機を導く(肯定する)事情として価格を考慮していることがわかる。

当業者の実態としても、昔は価格が高くて採用できなかった天然アルコールであっても、価格差が少なくなれば当然に採用のハードルは低くなるといえるだろう。その意味では、確かに、物作りをする当業者の実態には即していると評価することができる。

本件は価格であったが、似たような性質の事件としては、令和3年(行ケ)第10136号が挙げられるだろう。この事件では、出願時において市場に流通していないという「実物の入手困難性」が、動機の形成に影響した。

このように、価格や市場流通といった実態的な事情を容易想到性の判断に組み込むことは、ある意味で、よりリアルな方向で“当業者”が俗人化されていると捉えることができるだろう。しかし、当業者をどこまでも俗人化してよいかというのは、慎重に考えなければならない大きな問題である。

そもそも“当業者”は、世界中の全ての公知な技術情報を知っているという時点で、実際の人間にはあり得ない架空の存在である。進歩性の判断において、生々しく、実態に合わせた当業者を認定することはおよそ現実的ではないため(「本当の当業者ならばこのような文献を見つけることはできない」という争いは不毛である。)、大前提として、“当業者”は実在しない抽象的存在なのである。

このような当業者を設定した上で判断される進歩性において、なぜ、価格や市場流通という実態を考慮することができるのか。また、このような事情が考慮されるのならば、海外の文献や外国の文献、海外で公知公用となったものに対しては、なぜ、その入手困難性が考慮されないのか。

金額という話であれば、海外の公知公用の事実の入手は、インターネットから文献を入手するよりも余程高額となり得るのであり、そうなると、高額な公知事実(海外の公知事実)と低額な公知事実(日本の公知事実)との間でも、動機の形成への影響度合いが異なるものにならないと整合が取れないのではないか。

本来であれば、「当業者の俗人化」は、こういったアンバランスな状態を整合的に論理付ける根拠がなければ許されないはずである。しかしながら、裁判所は、重要な根拠の説明を欠いたまま、感覚的なボーダーラインによって、ある実態的な事情は取り入れるのに別の実態的な事情は取り入れないという判断を行っており、この点は大いに問題であるといってよい。(実体的事情を取り入れることが問題なのではなく、根拠や判断基準が示されていないことが、当事者の予測可能性を奪うために問題なのである)

実務的には、本件(令和5年(行ケ)第10098号)や令和3年(行ケ)第10136号などの事例を挙げながら、進歩性の判断において、出願時における価格や市場流通などの事情に基づく入手困難性は考慮されるべきであると主張し、自己に有利な方向へと主張を展開することが常套手段として考えられるが、上述の通り、当業者という架空の存在を基準にしておきながら、価格や市場流通など、架空の存在にとっては障害とならないような出願時の実態を考慮することは妥当でないとの反論も可能なため、使いどころは慎重に考えるべきであろう。

使って損をすることはないだろうが、これを主張の軸に置き、他の主張を用意しないのは、無効論の戦略としてはリスクが高いといえるだろう。

次に、数値範囲の部分について、本件知財高裁は、数値範囲以外の部分に対し緻密に論理を組み上げて容易想到性を判断している一方で、数値範囲については非常に簡潔に設計事項との結論を導いており、些か乱暴な気もする(相違点1及び3については特に)。しかし、パラメータ発明の進歩性判断における難点ともいうべき“数値範囲”に対しては、「設計事項」こそが、容易に想到できるとの結論を導く最も使いやすい論理と言い得るように思える。

パラメータ発明に対し、具体的にその数値範囲が記載されている文献を見つけるのは非常に難しい。なぜならば、パラメータで特許を取ろうとする者ならば、最低限、一致するような数値範囲の文献がないことは検索しているだろうし、完全一致なら検索も非常に容易だからである。そのため、従来技術と一致しないように数値範囲を設定すること自体は、出願人にとって特に難しい作業ではないことがほとんどであろう。

請求人であるプロクター社は、この数値範囲の不一致に対し、「実質的相違点性」という主張を持ち出した。

「数値範囲に重複がある以上、数値範囲の違いは実質的な相違点ではない」

もしこの主張がすんなり通るのであれば、パラメータ発明の進歩性は格段に否定し易くなるはずである。だが、本件知財高裁がこの主張を認めなかったことからみても、数値範囲の明確な相違に対してこれを「実質的なものではない」と判断することはややハードルが高いのかもしれない。

一方で、設計事項であれば、それなりに柔軟な対応が可能となる。なぜならば、設計事項はその相違点が「当業者による通常の創作活動の範囲内といえるか」という観点からアプローチするものであり、対象発明と一致する数値範囲の直接的な開示を要せず、近接したあるいは包含関係にある数値範囲の開示であっても十分な根拠となり得るからである。

本件でも、相違点2について、本件発明1が「20~40質量%」、甲1発明が「5~25wt%」であったのに対し、本件知財高裁は、甲1発明に記載される数値範囲から、設計事項の範囲内で「20~25wt%」とすることに容易に想到すると判断している。

ここで注意しておきたいのは、本件知財高裁が「20~40wt%」とすることに容易に想到すると判断しているのではなく、重複部分である「20~25wt%」に容易に想到すると判断している点である。

なお、相違点1及び3についても、本件発明1がそれぞれ「0.02~1.5質量%」「質量比(A/C比)が10~100」であり、甲1発明がそれぞれ「0.1~5wt%」「A/C比が最小で2.4、最大で320」であるのに対し、甲1発明から想到するのが容易とされたのは「0.1~1.5wt%とすること」及び「10~100とすること」であった。

まとめると、本件発明は、「相違点1に関し0.02~1.5質量%、相違点2に関し20~40質量%、かつ、相違点3に関し10~100」とする発明であるのに対し、容易に想到する発明は「相違点1に関し0.1~1.5wt%、相違点2に関し20~25wt%、かつ、相違点3に関し10~100」とする発明であり、これによって、進歩性は否定することができるという判断になる。

この知財高裁の判断には、裏を返せば、「5~25wt%である」との開示に基づき「20~25wt%」とすることは設計事項(容易想到)といえるものの、「20~40wt%」とすることは直ちに設計事項とはいえないという慎重さが伺える。

直感的にも、数値範囲が「5~25wt%である」との先行技術の開示に基づいて、数値範囲を「20~40%」とすることが設計事項であるとはすんなり言い難いだろう。「5%から25%の範囲にしてね」と言われているのに「20%から40%の間なら大丈夫だよ」とは言えず、25%からかなり離れた40%が許容されると考えることは、通常の創作能力の範囲とは言い難いからである。

その技術的事項の性質によっては、開示されている数値範囲を基に、さらにこの数値範囲を超える部分までを設計事項ということもできることはあるが、「なぜ25wt%を上限とする開示によって30wt%や40wt%とすることに想到できるのか」を説得的に説明できなければ、「20~40%」とすることが設計事項であることを合理的に導くことはできないだろう。これに対し、そこに記載されている数値範囲内で数値を調整することについては「通常の創作活動の範囲内」であると判断できる。

このように、設計事項によって進歩性を否定するアプローチは、「対象特許と引用発明の間で、数値範囲に重なりがあるケース」においては使い易いといえる反面、重なっていない部分の進歩性を否定しにくいという性格もあるものと考えられる。

特に、本件のように、裁判所によって「重なっている部分に容易に想到できる」という判断の仕方がされてしまうと、反対解釈として、重なっていない部分には容易に想到できないという方向に思考のバイアスがかかるという懸念もある。(少なくとも、出願人側は「裁判所は重複範囲については進歩性がないと判断した一方で、重複していない範囲について進歩性がないとは判断しなかったのであるから、この範囲については進歩性が認められるべきである」といった主張はしやすくなるだろう。)

そうすると、特許権者側としては、例えば重複部分の数値範囲を「除くクレーム」に補正/訂正することで、重複部分が除かれた発明には進歩性を認められると主張し、特許の無効回避を図る戦略も考えられる。(現時点で、ライオン社は訂正請求を行っており、どのように訂正し、どう進歩性を主張しているかは気になるところである。)

その意味では、「設計事項」で攻めるか否かは、慎重に検討しなければならないだろう。無効にしたい部分が重複部分にあるのならば設計事項で攻めればよいが、重複していない部分を無効にしなければならないのであれば設計事項で攻めても望んだ結果が得られないどころか、逆のバイアスがかかってしまうリスクがあることを意識しておくべきである。

なお、設計事項の話ついでに述べておくと、本件で知財高裁は、進歩性の判断において本件発明の「格別の技術的意義の有無」を判断しているが、この判断要素は設計事項であるか否かの判断のために用いていないという点も見過ごしてはならない。(つまり、格別の技術的意義が無いから設計事項であるという判断ロジックは用いていない。)

格別の技術的意義の有無は、設計事項といえるか否かの判断にも用いられ得るものであるが、本件の事例を「格別の技術的意義がないことを考慮して設計事項であると判断した事例」と理解することは誤りである。

さて、次に「実質的相違点性」についてであるが、実質的な相違点であるかという問いに対する回答は、考え出すと中々難しい。何が実質的といえるかの判断は、多分に感覚的な要素を含むため、判断基準を定立できるレベルにまで解像度を上げて言語化することは、想像するだけでも骨の折れる作業であるとわかる。

実質的相違点性の主張は当然、相違点が認定された上で、「この相違点は実質的なものではない」という使われ方がされるわけだが、裏を返せば「相違点はある」という事実が前提となっている。

請求項には技術的な事項が記載されているのであり、原則として、技術的でない事項は記載されていないものである(非技術的事項を書いてはダメというわけではない)。技術的事項が記載された請求項に係る発明との対比によって「相違点はある」といっておきながら、これは「実質的な相違点ではない」というのは、考えてみるとかなりアグレッシブな主張であろう。

実質的相違点性の判断において、明らかに実質的な相違点といえるものの判断は容易であり、問題とならない(どころか、問題に上がらないだろう)。また、明らかに相違点を開示する副引例がある場合もそれほど問題とならない。

実質的相違点の判断を迫られるのは、開示はないが、その相違点の技術レベルが極めて低いか、ゼロに等しいと感じられる場合が多く、この場合には、実質的な相違点とそうでない相違点の境界付近における判断が要求される。

しかし、境界(分水嶺)の判断になるほどに判断内容には厳格性が求められるが、感覚的な要素を含む性質からこの境界をどのように判断するかの決まった手法を確立することは一筋縄ではいかないのである。

私は、本件の知財高裁による「実質的相違点性」の判断の仕方は不適切であると感じている。具体的には、相違点1及び3についての判断が不適切であったと感じている。

知財高裁は「甲1発明には、一部重複するものの、本件発明1の数値範囲に該当しないものを含んでいること」を根拠に、実質的な相違点であると判断している。

しかし、本件発明に含まれない数値範囲があるからといって、実質的な相違点であると言えるかは疑問である。例えば、本件発明の数値範囲が「1~10」であり、引用発明の数値範囲が「1~11」であった場合に、実質的な相違点ではないという結論が導かれることも十分にあり得るのではないだろうか。そうであるならば、「引用発明には本件発明に含まれない数値範囲がある」という事実は、それのみで実質的な相違点であるという結論を得る直接的な根拠とはならないはずである。

また、重要なのは、「実質的相違点性」の判断は、その字の如く、相違点が「実質的」なものであるかによって判断されなければならない。つまり、実質面から相違点に係る技術内容を理解し、少なくともこれが判断の重要な要素となっていなければ、適切に判断されたとは言い難いだろう。

一方で、「引用発明の数値範囲に重複しない部分があるか」という判断は、まさに形式的な判断に過ぎないのである。

「その数値範囲の有する技術的な意義が実質的に同一のものであり、選択された数値範囲の重なりの度合いも大きく、選択された数値範囲にそれ以上の具体的な意義がないのであれば、実質的に相違点とは言えない」

実質的相違点性の判断において、このような論理が展開されてもよいのではないかと思う。(本件がこれに該当するかは別である)

しかしながら、実質的相違点性の判断は、私自身も著しく理解が不足しており、今後の更なる判例の蓄積を通して、この論点の理解を深めたいところである。

以降の詳細な考察では、容易想到性の判断ロジックについてさらに深堀りし、出願段階への活かしや、無効化の理論構築への活かしを検討していくことにする。

コメント