「攻めの権利化」姿勢の事務所と「守りの権利化」姿勢の事務所

「攻めの権利化」と「守りの権利化」

知財にそこまで明るくない読者のためにおさらいをしておく。特許実務を知っている方はここは読み飛ばしてもいい。

まず、特許は出願をすれば権利が貰えるわけではない。特許出願の際に、「請求項」という形で自らが欲しい特許権の内容(発明内容)を記載する。それはあくまで出願人側からの請求(要望)であって、それがそのまま権利になるわけではない。

特許権を取得するには、特許庁による審査を経なければならない。特許庁の審査をクリアして必要なお金を納めることで特許権を取得することができる。

また、出願人は審査の中で、特許庁審査官とやり取りをすることができるし、「請求項」の内容を修正することができる。そのやり取りを経て、特許庁が認めてくれる「請求項」の内容になれば特許査定(審査クリア)となり、認められなければ拒絶査定となる。

そのため、特許権を得る上で重要となるのが、特許庁審査官とのやり取りである。特許庁審査官は、審査の中で特許が認められない理由は述べるが、どうすれば特許を認めてくれるかは教えてくれない。正確には、そんなものは審査官も知らないから教えられないのである。審査官が「今のままの請求項(請求する権利内容)では特許は認められない」と判断したときにどう対応するかは、出願人に完全に委ねられているのである。

そこで、「攻めの権利化」と「守りの権利化」という選択が生まれる。

どうせ権利を取得するならより強い権利が欲しい。審査官が認めてくれないかもしれないが、認められる可能性があるなら挑戦したい。このような姿勢が「攻めの権利化」である。

一方で、権利内容が限定的になっても構わないからなるべく審査官が認めてくれるような確実性を重視したい。このような姿勢がここでいうところの「守りの権利化」である。

なぜこのような姿勢の違いが生まれるのか?

ここまでの説明は、この問いの答えを導くのに十分なものではない。なぜなら、わざわざ権利範囲を狭くする「守りの権利化」姿勢を選択する理由などないようにと思えるからである。

しかし、実際はそうではない。この姿勢の違いを生み出す大きな要素として①審査は自由に何度も行えず、審査官とのやり取りは原則1~2回であること、②審査の回数が増えるほど、代理人費用がかさみ審査に要する期間も長くなること、の二つが挙げられる。

回数が限られており、回数が増えるほど代理人費用がかさむことから、挑戦ばかりしていられず、多くの出願人は、審査回数が少なくて済むような対応を求めるのである。そして、出願人の機嫌を損ねないように、特許事務所もまた「守りの権利化」になりがちなのである。

なお、実際には、「守りの権利化」が、審査回数の少ない対応というわけではない。しかし、ほとんどの出願人(+特許事務所)はこの事実を知らない。この点については、今回の話とは関係がないので別の機会があれば紹介する。

私の個人的な考えではあるが、そもそも特許出願に高い費用を支払っているのであるから、中途半端にお金を渋って使えない権利を取るよりも、必要経費と思って攻めの権利化を進めた方がいい。守りの権利化姿勢によって得られた権利は、得てして使えない権利であり、特許は飾りで持っていても仕方ない。

それでは、特許事務所が「攻めの権利化」姿勢にあるか「守りの権利化」姿勢にあるかはどのようにして判断できるか?

「攻めの権利化」姿勢と「守りの権利化」姿勢を判断する材料としてわかりやすいのが、私がこれまで多くの事務所の集計を取って紹介してきた「意見書のみ応答率」である。意見書のみ応答は、権利範囲を修正せずに対応するため、なるべく権利を限定しない対応の最たる例といえるだろう。

したがって、意見書のみ応答率が高い特許事務所の方が低い特許事務所よりも「攻めの権利化」姿勢である、という論理には疑念を挟む余地はない。

しかし、今回の記事はそれを説明するためのものではない。こんなことは最初から言ってきていることなので、このタイミングでわざわざ同じことを繰り返すことに実益はない。今回は少し違った観点から面白い傾向が見えてきたので、以降でそれを紹介する。

「意見書のみ応答」の失敗率と「攻めの権利化/守りの権利化」姿勢の考察

違和感1:意見書のみ応答を失敗しない特許事務所

私がわずかな違和感を感じたのは、集計をしていてなんとなく「意見書のみ応答の回数が少ない事務所は全然失敗しないな」ということであった。

意見書のみ応答率が低い場合、当然ながら、100~200件の出願の審査経過を集計している中で「意見書のみ応答」が見られるのは数回程度である。数回しかない中で、多くの特許事務所が見事に意見書のみ応答を成功させている気がして、少し気味が悪いと思った。

しかし、それは単なる勘違いという可能性も十分にある。

なぜなら、回数が少ないがゆえに「成功しかしていない」という印象の特許事務所が多く感じるだけで、実際には違うかもしれないからだ。

もう少し分かり易くするために例をあげると、例えば、10の特許事務所がそれぞれ1回ずつ意見書のみ応答を行い、8つの特許事務所がそれを成功させていたとする。このとき、10の事務所全体の成功確率は80%であるが、10の特許事務所のうち8つの特許事務所で失敗していない、という印象を得る。

一方で、5つの特許事務所がそれぞれ2回ずつ意見書のみ応答を行い。2つの特許事務所が1回ずつ失敗し、それ以外は成功したとする。このとき、5つの事務所全体の成功率は同じ80%であるが、5つの特許事務所のうち3つの特許事務所が失敗していない=5分の2の特許事務所は失敗している、という印象を得る。

このように、「やたら失敗しない事務所が多いな」という印象と、実際の成功率は必ずしもリンクしないのである。

「意見書のみ応答率」と「意見書のみ応答の失敗率」の関係

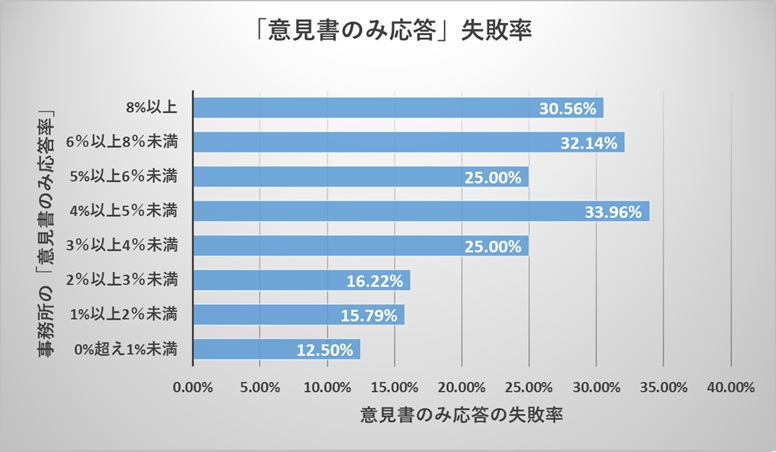

そこで私は、集計済みの125の特許事務所を「意見書のみ応答率」でグルーピングして、グループごとに全体の意見書のみ応答の成功率/失敗率を調べたらどうかという興味が湧いた。その結果が以下のグラフである。縦軸に「意見書のみ応答率」で事務所をグルーピングし、横軸でそれぞれのグループにおける意見書のみ応答の失敗率を出している。

もう少し内訳を示すと、「意見書のみ応答率」が0%台(0%<応答率<1%)の特許事務所の数は20事務所で、全体の意見書のみ応答数は20回であった。

同様に、「意見書のみ応答率」が1%台(1%≦応答率<2%)の特許事務所の数は13事務所で、全体の意見書のみ応答数は28回、

「意見書のみ応答率」が2%台(2%≦応答率<3%)の特許事務所の数は27事務所で、全体の意見書のみ応答数は93回、

「意見書のみ応答率」が3%台(3%≦応答率<4%)の特許事務所の数は16事務所で、全体の意見書のみ応答数は69回、

「意見書のみ応答率」が4%台(4%≦応答率<5%)の特許事務所の数は11事務所で、全体の意見書のみ応答数は66回、

「意見書のみ応答率」が5%台(5%≦応答率<6%)の特許事務所の数は12事務所で、全体の意見書のみ応答数は87回、

「意見書のみ応答率」が6~7%台(6%≦応答率<8%)の特許事務所の数は8事務所で、全体の意見書のみ応答数は68回、

「意見書のみ応答率」が8%台以上(8%≦応答率)の特許事務所の数は8事務所で、全体の意見書のみ応答数は88回であった。

なお、7&台の特許事務所がわずか2つだったため、6~7%台としている。8%台以上としたのも1%刻みでは特許事務所数が1つになることもあり、全体の失敗率というデータにはならないため、それなりの事務所数になるようにまるめている。また、これらの数の総数が125にならないのは「意見書のみ応答率」が0%の特許事務所がいないためである。(0件では成功も失敗もないから載せていない。)

この表は、非常に興味深く、私にとっては予想外の結果を示すものであった。それは、意見書のみ応答率の低い特許事務所の方が失敗率が低い、すなわち、失敗しないという傾向である。「意見書のみ応答率」が3%未満では失敗率は15%程度、10回やって8~9回は成功し、「意見書のみ応答率」が3%以上になると失敗率は25%を超え、4回に1回は失敗しているということになる。

確かに私は、意見書のみ応答率の低い事務所が「失敗しない」という印象(違和感)を持っていたが、それは私の勘違いで、実際には意見書のみ応答率の高い事務所の方が失敗しないと思っていた。意見書のみ応答率が高い特許事務所の方が当然ながら意見書のみ応答の回数が多く、経験も豊富なはずである。通常の思考からすると、経験豊富になるほど失敗しにくくなるものであり、「意見書のみ応答率が高いほど(=経験豊富なほど)、成功率は高くなる(=失敗率は低くなる)」と考える方が自然に思えた。

しかし、この集計は私の考えとは逆の結果を示したのである。

違和感2:なぜ「意見書のみ応答率」が低い方が失敗率が低いのか

さて、意見書のみ応答の経験が豊富な特許事務所の方が失敗しやすい、という常識から外れた傾向が示すものは何か。それを考えたときにはっと浮かんだのが、本日の記事のテーマである「攻めの権利化」と「守りの権利化」の違いである。

意見書のみ応答率が3%以上の特許事務所は、意見書のみ応答率が3%未満の特許事務所よりも「攻めの権利化」姿勢を有する傾向にあると考えると、グラフが示した結果はすんなり説明することができる。

特許庁審査官からの審査結果に対して意見書のみで応答するというのは、審査官のした判断が誤りであったと主張することである。この主張を通すには(=意見書のみ応答を成功させるには)、審査官に判断の間違いを認めさせなければならないため、審査官のした判断を受け入れて請求項を修正する(=権利範囲を限定する)場合よりも難しい対応になる。

審査官の判断のどこに誤りがあるかだけでなく、それが審査官のした判断結果にも影響を与え、最終的に判断結果が間違いであったということまでを説得的に説明できなければならない。

審査官が「明らかな間違い」をしてくれれば判断もしやすいが、そのようなケースは多くはない。審査官も正しいと思って判断結果をこちらに伝えているわけで、審査官の判断結果に対して「これは間違いではないか?」と思えるか否かは、審査対応する側(主に特許事務所の代理人)の力量にもかかってくる。特許性判断をより深く理解している者ほど判断の誤りには気付きやすいし、理解が浅いと審査官の判断の誤りに気付くことはできない。そして、誤りに気付いたとして、その誤りが審査結果を覆すことのできるものといえるかが判断できなければ意味がない。審査官の判断の中に誤りはあったが、最終的な判断結果(結論)には影響するものでなかった、というのでは判断結果そのものは覆らないため、出願人において審査官の判断の誤りを主張する意味はないのである。

どこにも正解は落ちていない以上、意見書のみ対応で審査をクリアできるかは、意見書のみ応答を繰り返してきた実務家の経験則に頼るところが大きい。言い換えれば、どのような誤りなら審査結果を覆すことができるかは、意見書のみ応答の経験を積み上げて確立していく他ない。

そして、その経験値を積み上げていく過程で、必然的にチャレンジングな対応が増えてくる。安全な対応ばかりしていても一向に経験値は溜まらないからである。チャレンジングな対応をすれば失敗する確率も高くなるものの、失敗をおそれずチャレンジングな対応をしていくことで特許性判断の際どいところで権利を取得できるようになるのである。

同じ案件に対しても、これに対応する特許事務所が「攻めの権利化」姿勢であれば権利を狭く(限定)せずに意見書のみで対応することをクライアントに提案し、「守りの権利化」姿勢であれば権利を限定して手堅く対応することをクライアントに提案するということは、当然に起こるのである。

以上から、意見書のみ応答率がある程度高くなると、チャレンジングな対応の機会が増え、これによって意見書のみ応答の失敗率も上がるが、それはつまり、特許事務所としての「攻めの権利化」姿勢に繋がっていくと考えられるのである。

一方で、意見書のみ応答率が低い事務所は、一つの事務所の中で「意見書のみ応答」をする機会が非常に少ない。少ないために経験値が溜まらず、どの程度なら意見書のみで審査を通せるかの感覚も養われない。そのため、意見書のみ応答率が低い事務所は「より確実に意見書のみで審査を通せる」場合にしか意見書のみで応答しなくなり、これによって意見書のみ応答の失敗率は低くなり、「守りの権利化」姿勢に繋がっていくものと考えらえれる。

そして、同じ「意見書のみ応答の成功率が高い」でも、意見書のみ応答率の低い特許事務所と高い特許事務所とでは、それが意味する内容が異なると考えられる。

意見書のみ応答率の低い特許事務所において「意見書のみ応答の成功率が高い」というのは、確実性の高い場合を除いて、基本的には権利を限定して特許権の取得を目指す「守りの権利化」姿勢を貫いてきた結果を意味するのではないか。

意見書のみ応答率の高い特許事務所において「意見書のみ応答の成功率が高い」というのは、チャレンジングな対応を繰り返しながら経験値を積み上げた結果、他の特許事務所ならば権利を限定して特許権の取得を目指す場合であっても、高い確実性で権利を狭めず(限定せず)に特許権の取得を目指せるまでに「攻めの権利化」姿勢を進化させてきたことを意味するのではないか。

できるだけ良い権利を取りたいなら

あなたができるだけ良い権利(特許権)を取得したいなら、やはり「攻めの権利化」姿勢の特許事務所を選ぶことをお薦めする。

このグラフを参考にするなら、「意見書のみ応答率」が3%以上の特許事務所であって、成功率の高い特許事務所を探すとよいことになるが、実際には「攻めの権利化」姿勢と「守りの権利化」姿勢の明確な境界はわからない。

「意見書のみ応答率」が高いこと自体も「攻めの権利化」姿勢の表れてあると考えられるので、「意見書のみ応答率」のより高い特許事務所の中から、成功率の高い特許事務所を選ぶのが、良い特許権を取得するための近道になるかもしれない。

コメント