医師のした行為に対する”特許権の効力”

2025/3/19判決言渡 判決文リンク

#特許

1.概要

本件は、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許第5186050号(以下「本件特許」という。)の特許権者である株式会社東海医科(以下「東海医科」という。)が、クリニックにおいて豊胸手術当の美容医療サービスを提供していた医師Yに対し、「血液豊胸手術に用いるために複数の薬剤を調合して一の薬剤としたこと」が本件特許権を侵害する行為に当たるとして損害賠償を請求した事案であり、知財高裁特別部の大合議判決である。

争点は多数あるが、ここでは、判決のコアである争点、29条1項柱書の「産業上の利用可能性」、69条3項の「特許権の効力が及ばない範囲」、及び「権利の濫用」に絞って紹介する。なお、これらの争点に関連し、本件訴訟では、知財高裁から意見募集がされていた。意見募集については、こちらのコラム記事で簡単に私見を述べているので、興味があれば参照いただきたい。

本件特許につき、特許権侵害が争われた請求項に係る発明(以下「本件発明」という。)は以下の通りである。

本件発明

自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする、豊胸のために使用する、皮下組織増加促進用組成物。

また、医師Yは、「無細胞プラズマジェル」を用いた「3WAY血液豊胸」という名称の本件手術を提供しており、本件手術に用いていた薬剤の成分のうち、「トラフェルミン(販売名:フィブラスト)」は本件発明の「塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)」に、「イントラリポス」は本件発明の「脂肪乳剤」に相当するものであり(前提事実)、また、「無細胞プラズマジェル」は本件発明の「自己由来の血漿」に想到するものであった(本件知財高裁の認定事実)。

加えて、医師Yは、本件手術に用いる薬剤として、被施術者に投与する前に、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスという三成分を混合した一の薬剤(組成物)を製造し、この組成物を被施術者に投与していた。(本件知財高裁の認定事実)

その上で問題となるのが、第一に、本件発明は、「物の発明」の形でありながらも実質的には「豊胸手術のための方法の発明」であり、医師Yが行う医療行為である本件手術が実質的な特許権行使の対象となっているとの主張に係る「産業上の利用可能性の要件(29条1項柱書)」違反といえるかである。

第二に、上記の三成分を混合した一の薬剤を製造する行為が「調剤行為の免責規定(69条3項)」の適用を受けるかである。

第三に、医師Yの本件行為に特許権を行使することが、医療行為に特許権を行使することであり「権利の濫用」に当たるため許されないかである。

本件知財高裁は「産業上の利用可能性の要件(29条1項柱書)」について以下のように違反はないものと判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線、太字は付記)

「(1) 被控訴人は、本件発明は「豊胸用組成物」に係る発明であるが、これを製造するには医師が被施術者から血液を採取して「自己由来の血漿」を得る必要がある上、製造された組成物は、医師がそのまま被施術者の皮下に投与することが前提となっているから、本件発明は、実質的には、採血、組成物の製造及び投与という連続して行われる一連の行為、すなわち豊胸手術のための方法の発明と異なるものではないとの主張を前提として、医療行為は「産業上利用することができる発明」に当たらないから、本件発明に係る特許は無効とされるべき旨主張する。

(2) 法29条1項柱書きは、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」とするのみで、本件発明のような豊胸のために使用する組成物を含め、人体に投与する物につき、特許の対象から除外する旨を明示的に規定してはいない。

また、昭和50年法律第46号による改正前の法は、「医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ。)又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明」を、特許を受けることができない発明としていたが(同改正前の法32条2号)、同改正においてこの規定は削除され、人体に投与することが予定されている医薬の発明であっても特許を受け得ることが明確にされたというべきである。

したがって、人体に投与することが予定されていることをもっては、当該「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であって、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。

(3) 次に、本件発明の「自己由来の血漿」は、被施術者から採血をして得て、最終的には被施術者に投与することが予定されているが、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行われるものとは限らず、採血、組成物の製造及び被施術者への投与が、常に一連一体とみるべき不可分な行為であるとはいえない。むしろ、再生医療や遺伝子治療等の先端医療技術が飛躍的に進歩しつつある近年の状況も踏まえると、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造するなどの技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発が寄与するところが大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでもあるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要性が認められる。

そうすると、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはできない。

(4) 以上によると、本件発明が「産業上利用することができる発明」に当たらないとする被控訴人の主張を採用することはできず、本件発明に係る特許は、法29条1項柱書きの規定に違反してされたものということはできない。したがって、同無効理由の存在により本件特許権を行使することができないとする被控訴人の抗弁には理由がない。」

また、本件知財高裁は「調剤行為の免責規定(69条3項)」について以下のように適用は受けないものと判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)

「(1) 被控訴人は、本件特許権の効力は、法69条3項の規定により、被控訴人の行為に及ばないと主張する。

(2) 法69条3項は、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」を対象とするところ、本件発明に係る組成物は、特許請求の範囲の記載からも明らかなとおり「豊胸のために使用する」ものであって、その豊胸の目的は、本件明細書等の段落【0003】に「女性にとって、容姿の美容の目的で、豊かな乳房を保つことの要望が大きく、そのための豊胸手術は、古くから種々行われてきた。」と記載されているように、主として審美にあるとされている。このような本件明細書等の記載のほか、現在の社会通念に照らしてみても、本件発明に係る組成物は、人の病気の診断、治療、処置又は予防のいずれかを目的とする物と認めることはできない。

(3) これに対し、被控訴人は、本件発明は美容医療に関するところ、美容医療は、身体的特徴の再建、修復又は形成による心身の健康や自尊心の改善に寄与する分野であり、治療並びに身体の構造又は機能に影響を及ぼすものであるとして、本件発明が法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬についての発明」に当たると主張する。

しかし、一般に「病気」とは、「生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象」(甲25:広辞苑(第7版))、「生体がその形態や生理・精神機能に障害を起こし、苦痛や不快感を伴い、健康な日常生活を営めない状態」(甲26:大辞泉(第1版・増補・新装版))という意味を有する語であって、上記のとおり主として審美を目的とする豊胸手術を要する状態を、そのような一般的な意味における「病気」ということは困難であるし、豊胸用組成物を「人の病気の…治療、処置又は予防のため使用する物」ということも困難である。

また、法69条3項は、昭和50年法律第46号による法改正により、特許を受けることができないとされていた「医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ)又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明」に関する規定(同改正前の法32条2号)が削除されたことに伴い創設された規定であるところ、その趣旨は、そのような「医薬」の調剤は、医師が、多数の種類の医薬の中から人の病気の治療等のために最も適切な薬効を期待できる医薬を選択し、処方せんを介して薬剤師等に指示して行われるものであり、医療行為の円滑な実施という公益の実現という観点から、当該医師の選択が特許権により妨げられないよう図ることにあると解される。しかるところ、少なくとも本件発明に係る豊胸手術に用いる薬剤の選択については、このような公益を直ちに認めることはできず、上記のとおり一般的な「病気」の語義を離れて、特許権の行使から特にこれを保護すべき実質的理由は見当たらないというべきである。

(4) したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明」には当たらないから、被控訴人の行為が「処方せんにより調剤する行為」に当たるかについて検討するまでもなく、法69条3項の規定により本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がない。」

また、本件知財高裁は「権利の濫用」について以下のように該当しないものと判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)

「被控訴人は、控訴人による本件特許権の行使は、被控訴人が医師として被施術者から血液を採取してNCPを製造し、これらを用いて製造した薬剤を被施術者に投与する一連の医療行為に対する特許権の行使にほかならないし、身体的コンプレックスで精神を病む場合もあるので、豊胸手術も医療行為といえ、これに用いられる混合薬剤の製造に特許権の効力が及ばないとすることは公共の利益、福祉にも合致するとして、控訴人による本件特許権の行使は、権利の濫用として許されないか、端的に医療行為には特許権の行使が及ばないと主張する。

しかし、被施術者からの採血、豊胸用組成物の製造及びこれの被施術者への投与が、常に一連一体とみるべき不可分な行為であるとはいえないことは、前記3のとおりである。また、主として審美を目的とする豊胸手術を要する状態を「病気」ということが困難であることや、少なくとも本件発明に係る豊胸手術に用いる薬剤の選択について、医療行為の円滑な実施という公益を直ちに認めることができないことは、前記7のとおりである。 このような前提に立つと、本件で特許発明の実施行為とされている行為が豊胸用組成物の製造であって、被控訴人が医師であるとしても、その行為に対して本件特許権を行使することが権利の濫用に当たるということはできないし、他に特許権の効力が及ばないとすべき理由はない。」

3.雑感

判決についての感想:判断納得度0%

最初に、X(旧ツイッター)でも述べたが、私は、率直に言えば、本件知財高裁特別部の判決には納得できていない。特許権侵害という結論に納得がいかないわけではないが、結論を導いた裁判所の判断には納得がいかない。

裁判所は、法律から結論を導いているのではなく、心証としての結論が先にあってこの結論を導くことのできる論理(法律の解釈及び適用)を構築している、と評されることがある。「徹底判民型」を提唱する田村先生は、下記の通り、裁判所のこのような姿勢を想定したものと見ることができよう。

田村善之「判例評釈の手法-「判民型」判例評釈の意義とその効用-」14-15頁

「そもそも裁判官は具体的な事案に対する解決を先行させており、判文中の理由付けで用いられる抽象論というものは結論が決まったあとで正当化のために作り出されるのだと考える立場がある。裁判官が結論を得るに至る「発見のプロセス」と、その結論を論証していく「正当化のプロセス」は完全に分化しており、判決中の理由付けは専ら後者に関わるとする理解である、と表現してもよいだろう。もしこれが真実だということになると、判文中の理由付けは結論を左右していないことになるから、判例の射程の理解の仕方は、ほぼ必然的に判民型、その中でも特に徹底した、判文中の抽象論を加味しない徹底判民型となる。」

私も実務を通して、裁判官は、揃った証拠から心証としての結論を得て、その後に、結論に沿うような法律の解釈及び適用を検討するという思考プロセスを辿っているように感じる。

裁判所は、結論を導くことのできる「合理的な」法律構成を探し出そうとし、見つかれば結論が採用され、見つからなければ心証としての結論に誤りがあったのかを改めて見直すといった進め方で判決文は作成されているように思えるのである。

このような思考プロセスを私は否定しない。

例えば、山登りで、ゴールの位置も知らずに、分かれ道の都度、正しそうな道を選択し、辿り着いたところがゴール(結論)になるという登り方をした場合、辿り着いた場所が客観的に正しいゴールであると証明するには、全ての分かれ道で正しい選択をしたことを証明しなければならない。しかしこの証明が相当に難しいことは容易く想像できるだろう。

一方で、最初にゴールの目印(心証としての結論)を立てておき、そこに辿り着く道があるかを見つけることは、比較的に容易いはずである。ある程度の方向性が見えている方が、安心してゴールまでの道筋を探すことができる。しかし、この方法は、「正しいゴールを求めている」のではなく、「ゴールに辿り着けること」を正しさの根拠にしようとするものである。

最初に心証としての結論を定めておくことは、迅速かつ合理的に紛争解決を図ることが要求される裁判所にとって、ある意味で理に適った方法といえるだろう。しかしながら、この思考プロセスの最も恐ろしい点は、人間の心理上、分かれ道に直面したときに「結論を導けそうな道」に誘導されてしまう点にある。これは、極端に言ってしまえば「恣意的判断」なのである。

裁判官といえども人間であり、結論に向かって論理を組み立てる以上、結論へと誘導する恣意的要素から逃れることは不可能である。

だが、そもそも人間が行う以上、言い出せば、どのような思考にも恣意が働いていると評価することはできるし、恣意を完全に排除することを求めるのは間違いである。言ってしまえば、その人間性を創り上げてきたあらゆる要素が、恣意を生み出している。

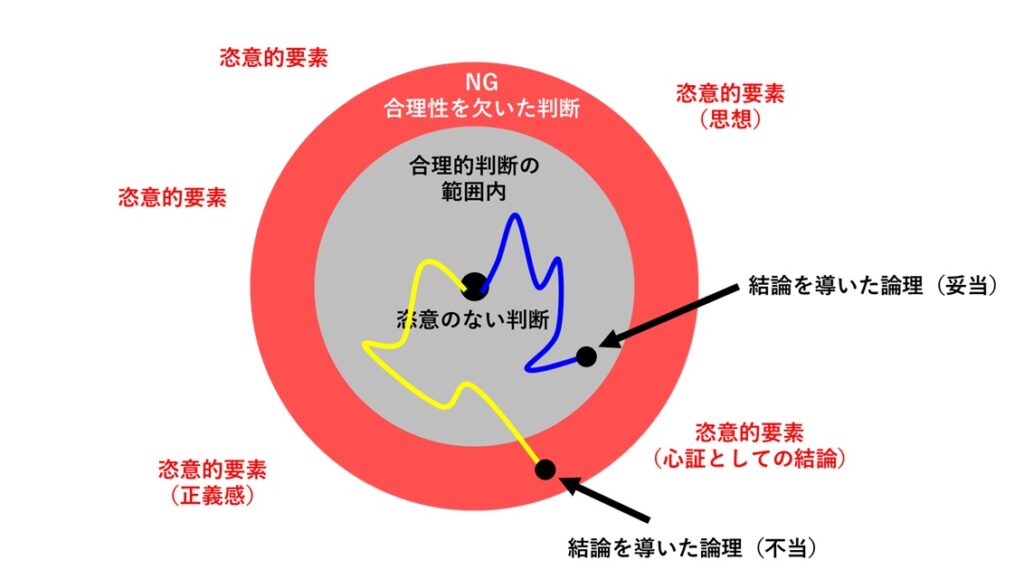

恣意的な要素があっても、それが合理的な範囲にとどまっていると評価できればその結論は認めてよく(下図の青色線の場合)、合理的な範囲を超えて主観的な正当化を主張していると評価されればその結論は認めるべきではない(下図の黄色線の場合)と私は考える。

そして、私の目からは、本件知財高裁特別部の判断は、まさに、この恣意的要素によって、合理的判断の範囲を超えたものになってしまったように見えるのである。

以下では、29条1項柱書から順を追って整理をしていきたい。

(イ)産業上の利用可能性の要件(29条1項柱書)について

医師Yの主張は、「本件発明は、製造された組成物を医師がそのまま被施術者の皮下に投与することが前提となっていることを根拠に、組成物の製造も含めて医療行為となっている。→医療行為は「産業上利用することができる発明」に当たらない。という論理と解される。

本件知財高裁は、この主張をさらに「皮下に投与されることが前提となる組成物である」という点と「組成物の投与を医師が行う」という点に分けて、個々に判断している。

前者については、昭和50年改正を踏まえ、人体に投与(皮下に投与)することが予定されている医薬(組成物)の発明は、改正前は「特許を受けることのできない発明」であったが、改正により「特許を受けることのできる発明」であり、29条1項柱書の要件を満たさないことの理由にはならないと判断している。

この判断は妥当で、医薬の中には皮下に投与されるものも当然にあり、医薬を発明の保護対象に含める以上、皮下に投与されるものであるという事情は、29条1項柱書違反の根拠とはなり得ない。

後者については、本件発明が仮に、原則医師により行われるものであるならば議論の余地はあるかもしれないが、そもそも「必ずしも医師によって行われるものとは限らない」として、医師Yの主張そのものの失当を指摘する。

この点、本件発明は「自己由来の血漿を含有する皮下組織増加促進用組成物」であり、この自己由来の血漿をどのように取得するかは発明の評価対象ではない。本件知財高裁はこの点を明確に分けて判断しており、自己由来の血漿が医師をして人間から採取される原材料であったとしても、その原材料を含油する組成物を製造する行為そのものは、医師によって行われることを前提としていない、と冷静に判断している。

ここで注意すべきは、判断対象は29条1項柱書であるから、評価の対象は「本件発明」であって、「医師Yの行為(血液豊胸手術に用いるために複数の薬剤を調合して一の薬剤としたこと)」ではないという点である。

たとえ医師Yの行為が医療行為であり、本件発明の実施行為であったからといって、そのことから直ちに本件発明が「産業上利用することのできる発明」に該当しないということにはならない。発明そのものが実質的に医療行為であることと、発明が医療行為にも利用され得ることは、別異であり、これらは異なる評価であるとするのが現行特許法なのである。

この点は、本件知財高裁が「技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発が寄与するところが大きく、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要性が認められる。」と述べていることからも汲み取れる。

政策的に発明の保護適格を決定する特許法は、製薬産業その他の産業の発展のために、医療行為にも利用され得るというだけで発明の保護対象から外すべきではないと考えているのである。

一方で、本件発明が「産業上利用することのできる発明」であるからといって、この特許権の効力が「医療行為」に及んでよいかといえば、これも直ちに導かれるわけではない。これらの判断は、別個独立した判断になると考えるべきであろう。

このように、医療行為/医薬との関係で「産業上利用することのできる発明」は、当該発明が医療行為に利用され得るという理由からは否定されないといえ、このこと自体は、製薬産業における技術の発展を促進するという産業政策との関係から、立法趣旨に適った判断といえるだろう。

また、対象発明が、「その発明特定事項において医療行為を含む場合」や、「専ら医療行為の中で実施されることを前提とする場合」などに、産業上利用することのできる発明といえるかについては、本判決の射程外といえるだろう。

なお、私の個人的な見解では、どちらの場合も、29条1項柱書違反とする必要はないものと考えられる。その理由は、29条1項柱書によって、発明全体を保護対象から外す必要はなく、別途、医療行為のみを「侵害行為」の対象から外せばよいと思われるからである。

例えば、「医師と、医師でない者との共同行為によって全ての構成が実施される発明」であった場合に、本件発明の特許権者と医師でない者が競合関係にあれば、そこには経済的な利害関係が成立し得るため、医師と協力して実施される行為というだけで発明そのものを保護対象から外すことは、上記の産業政策の趣旨に合致しない。

また例えば、現時点において医師にしか認められない医療行為であったとしても、特許の存続期間は少なくとも20年あり、その間に医療行為ではない他の実施態様が認められる可能性はある。そのため、29条1項柱書によって発明を制限するよりも、医師による医療行為には及ばないとする方が、制度設計上、シンプルかつ柔軟に産業の変化に対応できるはずである。

以上から、本件発明が、29条1項柱書の「産業上利用することができる発明」に違反するものでないとの結論については、妥当な判断と考えられる。

(ロ)調剤行為の免責規定(69条3項)について

まず整理しておくと、上述したように、29条1項柱書の評価対象は「本件特許」であり、69条3項の評価対象は、医師Yの行為である「血液豊胸手術に用いるために複数の薬剤を調合して一の薬剤としたこと」である。また、69条3項は、以下の規定である。

特許法69条3項

「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。」

同項の規定は、「二以上の医薬を混合して製造される医薬の発明」に特許権の効力が及ばないと規定するものではなく、そのような医薬の発明に係る特許権の効力は「医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には及ばない」と規定するものである。

規定通りに読めば、たとえ、二以上の医薬を混合して製造される医薬であっても、それが医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬でないならば、69条3項の規定による特許権の効力の免責は働かない。

69条3項の規定の趣旨は何か。

この点について、本件知財高裁は「その趣旨は、そのような「医薬」の調剤は、医師が、多数の種類の医薬の中から人の病気の治療等のために最も適切な薬効を期待できる医薬を選択し、処方せんを介して薬剤師等に指示して行われるものであり、医療行為の円滑な実施という公益の実現という観点から、当該医師の選択が特許権により妨げられないよう図ることにあると解される。」と述べた。

この趣旨については、私も特に異論はない。

それでは、このような趣旨に基づく既定であったとした場合に、同項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)」との記載における括弧書きの意図をどのように捉えるべきか。

括弧書きの意図が、医薬の中でも、特定の用途の医薬に制限することにあるのか(制限規定なのか)、単に医師の処方の対象となる医薬の通常的な態様を列挙しただけの確認規定なのか。

また、制限規定であるとした場合に、制限の対象が「人」にあるのか(免責対象を人に対するものに限定する意図か)、「病気」にあるのか(免責対象を病気と呼べるものに限定し、そうでないものを除く意図か)。

私は、少なくとも、69条3項の括弧書きの意図は、「病気を制限の対象とする制限規定ではない」と考える。

なぜならば、同項の趣旨が「医療行為の円滑な実施という公益の実現という観点から、当該医師の選択が特許権により妨げられないよう図ること」にあるならば、医師に対し、自身の行う処方が、69条3項の「病気」に該当する症状についてのものなのか否かを常に判断させることは、医療行為の円滑な実施を寧ろ妨害することになるからである。

医者は法律家でも裁判官でもない。そのような者に対し、どのような症状に対する処方が、69条3項にいうところの「病気」に該当するのか否かを、医療行為の中で常に医師に判断させることは妥当ではない。

そうであるにもかかわらず、殊更に「病気」の語義を持ち出し、その目的からある症状については「病気」に該当しないとか、また別の症状については「病気」に該当するだとか、そういった判断を医師にさせることは酷であり、また、単に「病気」としか記載されていない69条3項の規定は、判断の予測性を奪う、非常に不明瞭極まりない規定内容といえるだろう。

例えば、本件知財高裁は、「病気」の意味として「生体がその形態や生理・精神機能に障害を起こし、苦痛や不快感を伴い、健康な日常生活を営めない状態」を挙げている。

それでは、胸が小さいという自身の身体的コンプレックスによって精神機能に障害を起こし、苦痛や不快感を伴い、健康な日常生活を営めない状態になった者に対して豊胸手術を行うことは、病気に対する処置と言えないのか。

上記の定義に照らせば、豊胸手術によって精神機能の障害が治癒されるならば、豊胸手術は病気に対する処置と言い得るだろうし、少なくとも医師はこれを「病気の治療」と認識して、患者の病気を治すために施すことも当然に考えられることである。

このような場合に、医師が患者に治療を施す際に「果たしてこれは特許法の規定する「病気」に該当するのか」を判断させ、あろうことか、この判断の結果によって、特許権侵害のリスクがあるために治療や処方を断念させるというのは、まさに、医療行為の円滑な実施を阻害していることに他ならないだろう。

そうすると、「医師の選択が特許権により妨げられないよう図る」という目的を果たすためには、69条3項括弧書きの「病気」は、医師が医師免許の下、その職務として行う医師のみに許される行為を指すものであり、医師にそれ以上の特別な判断を要求する趣旨の規定ではないものと解するべきではないだろうか。

審美を目的とする手術を要する状態は「病気」でないとか、また別の目的により手術を要する状態は「病気」でないとか、そういったややこしい解釈は、まさに、裁判所が法律を持ち出して行う「実態に即さない“揚げ足取り”」に等しく、合理的な範囲を超えて恣意的に法律論を持ち出した誤判ではないだろうか。

本件知財高裁が、69条3項の括弧書きにおける「病気」の解釈論を用いて結論を導いたことについて、私は率直にこのような疑念を抱いたのである。

裁判所はどのように69条3項を判断すべきだったか

69条3項の規定の趣旨が、上述の通り「医療行為の円滑な実施という公益の実現」にあるならば、裏を返せば、医師の医療行為の円滑な実施の妨げとならないような調剤行為/医薬には、同項の規定による免責を及ぼす理由も乏しい。

そうすると、同項に規定される「医師又は歯科医師の処方せんによる調剤」の解釈から、本件の医師Yによる行為が、同項の適用を受けるかを判断するという途があったのではないかと思う。

医療行為の円滑な実施という公益の実現のために、医師の処方せんによる調剤に特許権の効力が及ばないとされる理由は、医療が「医師の診断を希望する者が病院やクリニックを訪れ、医師が患者の症状を確認し、必要な処置を施した上で、その後の経過措置のために必要な薬を処方する」という流れで行われるものであり、この流れの中で「医師による必要な処置+その後の経過措置としての薬の処方」が、「医療行為」を構成する一連の行為といえるからと考えることができる。

蓋し、医師が患者の身体に対する物理的な処置を開始しておきながら、その経過措置としての必要な薬の処方を妨げられることの直接的な不利益を被るのは患者であり、これが患者の生命や身体に重大な影響を及ぼし、最悪の場合、患者の生命を奪う結果を招来し得ることも想像に難くないのであるから、既に医師によって患者の身体への侵襲が行われた以上は、適切な医療行為を完遂させる義務が医師にはあり、これを自然権でもない特許権が妨げるべきではないことは明らかである。

その一方で、医師が患者の身体に対する物理的な処置を開始する以前に、その処置のための薬剤を準備する行為については、それがたとえ医師の指示や処方に基づいてなされるものであったり、医師自らの行為によってなされるものであったとしても、まだ、身体への物理的な侵襲は開始されていない以上、上述の一連の行為の一部を構成するものではない。

一般的には、事前の薬剤の準備行為については緊急性がなく、時間的猶予をもって準備されるものであることを踏まえれば、このような薬剤の準備行為に対して特許権の効力を及ぼすことが、上述の医療行為の円滑な実施に重大な影響を及ぼすともいえず、製薬産業を保護する現行特許法の姿勢を踏まえれば、このような事前行為に対し、69条3項の規定による免責を与える必要性も乏しいと考えられる。

そうすると、69条3項における「医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する」とは、医療行為を開始し、処置や診断を下した医師が、その経過措置として処方した処方せんにより調剤することをいうものであり、医療行為を開始するための事前準備としての調剤行為はこれに該当しないと解すべきである。

このように69条3項の規定を解釈すれば、本件における医師Yの行為「血液豊胸手術に用いるために複数の薬剤を調合して一の薬剤としたこと」が、同項の規定の適用を受けないという、本件知財高裁と同じ結論を導くことはできたし、私個人としては、このような解釈論の方が適切であるように思っている。

(ハ)裁判所はどのように本件を判断すべきだったか(「医療の準備行為」論)

公益的見地から「医療行為に特許権の効力を及ぼすべきではない」といえるならば、本件発明が「産業上利用することができる発明」であり、医師Yの行為が69条3項に規定される「特許権の効力の及ばない調剤行為」に該当しないとしてもなお、医師Yの行為が、特許権の効力を及ぼすべきでない医療行為といえるならば、当該行為に対して特許権侵害を主張する行為は、権利の濫用として許されないとされる余地がある。

そこで最後に検討すべきは、本件発明が柱書違反の医療行為に該当するかではなく、医師Yの行為が特許権の効力の及ばない医療行為に該当するかであろう。

本件知財高裁は、権利の濫用について、「前記3のとおりである。(※前記3は29条1項柱書きについてである。)」や「前記7のとおりである。(※前記7は69条3項についてである。)」と述べた上で、「このような前提に立つと、権利の濫用に当たるということはできない」と判断している。

しかし、そもそも権利の濫用は、法律の具体的な規定内容からは違法と判断できない権利の行使が、社会通念上、権利の目的を逸脱する行為と認められる場合に、このような権利の行使は濫用であるため許されないとするものではないか。

それならば、「前記3/7のとおりであること=違法と判断されないこと」は、権利の濫用でないことを基礎付ける事情とはならないのではないかという疑問が残る。

特許権が、産業の発達への寄与という目的から、従前認められていなかった医薬を保護の対象としつつも、その趣旨が医療行為への権利行使を可能とするものでないならば、医療行為に対する権利行使は、権利の目的を逸脱する行為と認められる。

問題は、医師がその業務の範囲で行うあらゆる行為を、ここにいうところの「医療行為」と認め、権利濫用法理によって権利の行使対象から外すべきかである。

製薬産業の保護という点からみても、医師でない医薬製造業者は手術行為をすることはできないため、医師の行う手術行為を、権利行使の対象から外すことは問題がないように思える。

それでは、医師が患者に手術を行うために、手術に必要な医薬(組成物)を準備する行為はどうか。ここに、「医療行為」と、当該医療行為の事前準備にあたる「医療準備行為」を区別する「医療の準備行為論」という考えを取り入れる余地が生まれる。

そして、この論理を認めた上で問題(争点)となるのは、どこからが「医療行為」で、どこまでが「医療準備行為」であるかの境界になるだろう。

医師が、患者への手術行為の一環としてやらなければならない行為であるとか、患者の肉体的負担を考慮すれば医師によって行われるべき行為であるならば、患者の身体への侵襲を伴う行為の前に行われる行為であっても、医療行為と認めるべきである。(例えば、手術を行う時点での患者の状態を検査し、その検査結果に応じて薬剤を調整し投与するような手術行為で、手術室の中で「検査→結果確認→調剤」を行うべきといえる手術)

反対に、医師が、患者への手術行為の一環として行うことが要求されない行為といえるならば、単に行為の実施者が医師免許を持つ者であったに過ぎず、この実施者をあえて「医師」と認めて判断する必要もないといえる。

このような場合、身分を利用して脱法行為を働こうとするのは「医師免許を持つ者」の側であり、それこそ権利行使から免責されるという特権を濫用しているといってもよいだろう。

医療行為に特許権の効力が及ばないとすることの趣旨もまた、医療行為の円滑な実施という「公益」にあるならば、公益である以上、直接の保護対象は医師ではなく患者にあり、医師の医療行為は、患者の公益を保護するために、間接的に保護されるものと捉えることができる。裏を返せば、患者の公益との関係で保護の必要性に欠ける医師の行為にまで、「医療行為」の保護を与える必要はないと考えられるのである。

本判決に表れている事情だけをみれば、医師Yの行為は、ここにいう「医療行為」ではなく「医療の準備行為」であり、必ずしも医師が行わなければならないとはいえないように思える(医師の指示の下で補助者(看護師など)が行う場合も含む)。

しかしながら、本件知財高裁は、医師Yが、各成分を混合した一の薬剤(組成物)を製造した上で、本件手術において被施術者に投与していたかについては審理判断しているものの、医師Yの行為が、本件手術の準備行為ではなく、本件手術行為として行うべきものなのか、準備行為として実施できるものなのか(例えば、医師が被施術者から採取した「無細胞プラズマジェル(自己由来の血漿)」を所定の製薬機関に送り、製薬業者によって製薬を行うような態様でも十分に実施できるものなのか等)については、十分な審理がなされていないようにも思える。

最高裁は上告を受理し、本件知財高裁特別部のした法令の解釈及び適用の誤りを指摘した上で、十分な審理を行わせるために原判決を破棄し、差し戻すべきではないか。

差し戻したところで結論に変わりはないかもしれないが、少なくとも審美を目的とするものであるから「病気」に該当しないという法解釈は、医師に対し、その症状の診断自体は医師にのみ認められた行為であるにもかかわらず、これについての医薬の処方が69条3項の「病気」についてのものかを判断させるという無理難題を課すものであり、円滑な医療行為の実施を妨げるものであって、採用すべきではない。

69条3項の括弧書きは、このような制約を意図するものではないはずであり、現代では、外見のコンプレックスが精神機能に障害を起こすことも、整形手術などの外見を変える手術によって精神状態が回復することがあるというのも、もはや社会的に認識されている事実ではないかと思う。

加えて、現代では、トランスジェンダーの話もあり、性自認と身体的な性が一致していない方の中には、その不一致を少しでも緩和するために、身体的な外見を、自認する性の外見に近付けたいと思う方もいるだろう。

このような方に対して施される外見を変える手術は、外見の問題である以上、審美という観点を含むが、本人にとって外見を近付けることは個人の尊厳にもかかわる重大な問題でもある。

社会生活を営む上で自認する性との不一致による弊害を解消することは、「すべて国民は、個人として尊重される」と定める憲法13条との関係からも昨今では人権問題として取り上げられており、国民の幸福追求に対しては十分に配慮しなければならないはずであるが、医師が、このような方に対し「外見を変える手術は69条3項括弧書きの「病気」に該当しない可能性があり、薬の処方が69条3項の適用を受けず特許権侵害となる可能性があるため手術はできません」と言わせるような規定(立法措置)が、果たして憲法違反とならないのかも疑問に思うところである。

コメント