サポート要件:「結果の同一性」から間接的にサポート要件の充足性を認めた事例

2024/1/23判決言渡 ※判決文リンク

#特許 #サポート要件

1.概要

本件は、日本製鉄株式会社(以下、「日本製鉄」という。)が、特許第5967862号(以下、「本件特許」という。)の無効審判(無効2021-800024号)を請求し、請求項1及び2が無効であるとの審決がされたため、特許権者であるJFEスチール株式会社(以下、「特JFE」という。)が審決の取消しを求めた事案である。なお、審決において請求項3は無効とされておらず、日本製鉄側は、請求項3に係る発明も無効であるとして審決の取消しを求めているが(両事件は併合審理されている。)、本記事では、こちらは扱わないこととする。

争点は、サポート要件の判断である(他にも進歩性など争点はあるが、本記事ではサポート要件を扱う。)。前審の審決は、請求項1及び2がサポート要件を充足しないと判断したが、本件の知財高裁は判断を覆し、審決は取り消されるべきものと判断した。

本件特許の請求項1~3(以下、それぞれを「本件発明1~3」という。)は、それぞれ「曲率φp」というパラメータの数値範囲を規定しており、それぞれで数値範囲が異なっている(これに対して審決は請求項3だけサポート要件を満たしていると判断している。)。具体的な請求項は、以下の通りである。

【請求項1】

海底地盤に根入れされた複数の鋼管杭によって構成される鋼管杭列と、該鋼管杭列における海面上に突出した部位に構築される上部工とで構成される鋼管杭式桟橋において、前記鋼管杭列を構成する鋼管杭の一部であって、外力に対して鋼管杭に生じる曲率が大きい少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分を、前記鋼管杭の直径Dと前記鋼管杭の全塑性モーメントに対応する曲率φpが、φp≧4.39×10-3/Dという関係を満足するものとし、前記鋼管杭の地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能が低いものとしたことを特徴とする鋼管杭式桟橋。

【請求項2】

φp≧4.90×10-3/Dを満足することを特徴とする請求項1記載の鋼管杭式桟橋。

【請求項3】

φp≧5.65×10-3/Dを満足することを特徴とする請求項1記載の鋼管杭式桟橋。

審決は、サポート要件の判断における「①発明が、発明の詳細な説明に記載した範囲のものであるか」と「②当業者が、発明が課題を解決することを認識できるか」について、本件発明1~3のいずれも②は満たすが、本件発明1及び2については①を満たさないと判断している。具体的には、本件発明1及び2の範囲は、発明の詳細な説明に開示された内容から拡張ないし一般化できる範囲を超えているため、発明の詳細な説明に記載されたものではないと判断している。

前審審決の判断(判決より抜粋。下線は付記)

「1 本件各発明が解決しようとする課題及び課題を解決するための手段

請求項1において、前記「曲率φpを用い」ることに関し「…発生曲率が大きい部分を、前記鋼管杭の直径Dと前記鋼管杭の全塑性モーメントに対応する曲率 φpが、φp≧4.39×10-3/Dという関係を満足するものとし」、…前記「曲率が大きくなる部分にだけ、変形性能が優れる鋼管杭を用い」ることに関し、「前記鋼管杭の地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能が低いものとしたこと」により、上記課題を解決し得るものであるといえる。また、請求項2及び3についても「曲率φp」の数値範囲を変更したものであるから、同様に上記課題を解決し得るものであるといえる。

以上によれば、請求項1ないし3には、発明の詳細な説明に記載された発明の課題を解決するための手段が記載されており、本件各発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲のものである。

2 本件各発明と発明の詳細な説明に記載された範囲の関係

(1) 本件発明1について

…ここで、【0020】~【0032】には、「実施の形態1」として「曲率φpが、φp≧4.39×10-3/Dという関係を満足するもの」が記載されているが、【0037】には、「実施の形態1、実施の形態2では、鋼管杭式桟橋を構成する鋼管杭は、すべて同一の直径、板厚、変形性能のものを用いることを前提として検討してきた。これに対して実施の形態3では、曲率が大きくなる部分にだけ、変形性能が優れる鋼管杭を用いた例を説明する。」と記載されていることからすると、「実施の形態1」は、「外力に対して鋼管杭に生じる曲率が大きい少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分」を前記「曲率φp」の条件を満たし、「前記鋼管杭の地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能が低いものと」することについて記載したものとはいえない。そして、「実施の形態3」は、曲率の条件に関して「φp≧5.65×10-3/Dを満足する」実施例が記載されているのみであり、その条件を他のものにすることについて記載も示唆もなく、技術常識ともいえない。

よって、出願時の技術常識に照らしても、本件発明1の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、本件発明1は、発明の詳細に記載されたものではない。

(2) 本件発明2について

…前記(1)と同様の理由により、…本件発明2の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、本件発明2は、発明の詳細に記載されたものではない。」

このように審決は、請求項1に記載された曲率φpの数値範囲が「実施の形態1」に対応している一方で、請求項1に記載された他の発明特定事項が「実施の形態3」に対応していること、及び、実施の形態3に記載された曲率φpの数値範囲は本件発明3に記載された範囲であることから、本件発明1の範囲にまで拡張ないし一般化できるとはいえないとし、サポート要件の充足を否定した。

これに対し、特JFEは、本件訴訟で以下のように反論した。

特JFEの主張(判決より抜粋。下線は付記)

「本件審決は、本件発明3についてサポート要件の充足を認めながらも、「実施の形態3は、実施の形態1及び2と異なる条件を設定した実施例であり、その「曲率φp」の条件を他の範囲のものとすることについて示唆も記載もなく、類推することが技術常識ともいえない。」とした。

しかし、鋼材のヤング率(フックの法則が成立する弾性範囲におけるひずみと応力の比例定数)が鋼材の降伏点強度の大小にかかわらずほぼ一定であることは技術常識である。このため、実施の形態2及び3のいずれにおいても、地中部における発生曲率が大きい部分の発生曲率はほぼ一致するし(【図11】につき5.36×10-3、【図12】につき5.37×10-3、【図13】につき5.35×10-3)、同じ鋼管杭の上端部の発生曲率もほぼ一致する(【図8】につき2.33×10-3、【図13】につき2.34×10-3)。

すなわち、技術常識を踏まえれば、当業者は、実施の形態2のうち変形性能を曲率φp≧5.65×10-3/Dとした【図12】の下半分及び何らの対策も取られていない鋼管杭を用いた【図8】の上半分とを併せて見ることにより、ほぼ、実施の形態3の結果を示す図面である【図13】における杭の上端部と地中部における発生曲率が大きい部分の各曲率を得ることができる。同様に、当業者は、実施の形態2のうち変形性能を曲率φp≧4.90×10-3/Dとした【図11】の下半分及び何らの対策も取られていない鋼管杭を用いた【図8】の上半分を併せて見ることにより、ほぼ、【図13】に対応するような各曲率を得ることができるし、実施の形態1の変形性能をφp≧4.39×10-3/Dとした【図7】の下半分及び何らの対策も取られていない鋼管杭を用いた【図2】の上半分を併せて見ることにより、ほぼ、【図13】に対応するような各曲率を得ることができる。

したがって、本件明細書の記載に接した当業者は、本件発明3のみならず本件発明1及び2についても、発明の課題を解決できると認識するというべきである。」

つまり、概略的にいうと、特JFEは、実施の形態1や実施の形態2についても、技術常識を踏まえれば、2つの図を併せ見ることで、実施の形態3の結果に対応するような曲率の結果が得られることを当業者は認識する、といった主張をした。

このような特JFEの主張に対して、日本製鉄は以下のように反論した。

日本製鉄の反論(判決より抜粋。下線は付記)

「原告は、当業者は、実施の形態2に係る【図8】の上半分と【図11】の下半分を結合して【図13】に対応する図を得ることができ、実施の形態1に係る【図2】の上半分と【図7】の下半分を結合して【図13】に対応する図を得ることができるとして、実施の形態3に係るφpの条件を他の範囲のものとしても同様の効果が得られることを理解できる旨主張する。

しかし、実施の形態3のように、変形性能が異なる鋼管杭を組み合わせた場合には、変形性能を部分的に変えたことによる影響が生じると考えられるから、各部分を独立して考えることはできず、発生曲率は変化するというべきである。現に、【図8】と【図13】での各中央の鋼管杭の発生曲率はそれぞれ3.37×10-2、3.41×10-2、【図12】と【図13】での地中部における発生曲率が大きい部分の発生曲率はそれぞれ5.37×10-3、5.35×10-3であるところ、このような数値の変化が生じる理由等は、本件明細書を見ても不明である。

原告は、上記のような数値の変化を「ほぼ一致する」などと主張するが、例えば、【図7】での地中部における発生曲率が大きい部分の曲率(4.82×10-3)が1.3%変化したならば、全塑性モーメントに対応する曲率(4.88×10-3)を越えてしまうし、【図11】での地中部における発生曲率が大きい部分の曲率(5.36×10-3)が1.5%変化したならば、やはり全塑性モーメントに対応する曲率(5.44×10-3)を越えてしまうのであって、上記にみたような数値の変化は、無視できるような誤差とはいえない。

したがって、当業者は、本件明細書の記載から、実施の形態3のφpの条件を他の範囲のものとしても同様の効果を得られると理解することはないから、原告の主張する取消事由には理由がない。」

本件で知財高裁は、サポート要件について、以下のように判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線、太字は付記)

「ア はじめに

特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。

イ 特許請求の範囲の記載

…(以下、各請求項に記載された「4.39×10-3/D」、「4.90×10-3/D」、「5.65×10-3/D」の各値を順に「φp1」、「φp2」、「φp3」ということがある。)。

ウ 本件各発明の課題及びその解決手段

本件各発明の課題及びその解決手段は、前記1(1)及び(2)のとおり、鋼管杭式桟橋において、杭の全塑性の要求性能を満足させようとする際に試みる板厚又は径の増加に伴う建設コストの増加との課題に対し、鋼管杭の局所的な変形性能を上げることにより解決を図るべく、変形性能の指標として曲率φpを用い、少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分にのみ、局所的に変形性能の高い鋼管杭を用いて、当該部分の発生曲率が曲率φpを越えないようにしたものである。

エ 実施の形態について

(ア) 実施の形態1

実施の形態1においては、当初、鋼管杭としてSKK490材(直径900mm、板厚14mm、曲率φp=3.95×10-3/D)を用いた鋼管杭式桟橋(以下、この鋼管杭の断面を「初期断面」という。)に対し、…杭の全塑性の要求性能を満足しなかった。…

そこで、鋼管杭の変形性能を向上させた鋼管杭(具体的には、曲率φpをφp1…としたもの。…)を用いて同様の地震応答解析を行ったところ、地中部で曲率φpを越える曲率は発生せず(地中部の発生曲率は4.82×10-3)、杭の全塑性の要求性能を満足することができた。…

(イ) 実施の形態2

実施の形態2では、初期断面に対し、…杭の全塑性の要求性能を満足しなかった。…

そこで、鋼管杭の変形性能を向上させた鋼管杭(具体的には、曲率φpをφp2…としたもの。…)を用いて同様の地震応答解析を行ったところ、地中部で曲率φpを越える曲率は発生せず(地中部の発生曲率は5.36×10-3)、杭の全塑性の要求性能をほぼ満足することができた。…

また、鋼管杭の変形性能を更に向上させた鋼管杭(具体的には、曲率φpをφp3…としたもの。…)を用いて同様の地震応答解析を行ったところ、地中部で曲率φpを越える曲率は発生せず、杭の全塑性の要求性能を完全に満足することができた。…

(ウ) 実施の形態3

実施の形態1及び2では、鋼管杭式桟橋を構成する鋼管杭は、全て同一の直径、板厚、変形性能のものを用いることを前提として検討してきたが、実施の形態3では、発生曲率が大きくなる部分にだけ、変形性能が優れる鋼管杭を用いた。すなわち、実施の形態2における初期断面(【図8】)のうち、地中部における発生曲率が大きい部分に変形性能が優れる鋼管杭(具体的には、曲率φpをφp3…としたもの。…)を用いて同様の地震応答解析を行ったところ、残留水平変位は初期断面と変わらないものの、地中部で曲率φpを越える曲率は発生せず、杭の全塑性の要求性能を満足することができた。…

オ 技術常識等

…甲23(青木徹彦「構造力学」(コロナ社、昭和61年))によると、一般的な構造材料において、塑性域に達するまでの弾性範囲内においては、一軸方向の応力とひずみとの間には比例関係が成り立ち(フックの法則)、その比例定数をヤング係数と呼ぶこと、構造物に一般的に用いられる構造用鋼(軟鋼)のヤング係数の値はどの鋼種でもほぼ一定値(…)であることが認められ、このことは、当業者にとって技術常識であったと認められる。

…甲7によると、鋼管杭を用いた直杭式桟橋の性能照査に際し、弾塑性法による解析は、鋼管杭に生じる軸力及び曲げモーメントに応じて杭の曲げ剛性を低下させて解析を行うところ、鋼管杭の曲げモーメントと曲率の関係は、…バイリニアモデルを用いてもよいとされていることが認められ、このことは、当業者にとって技術常識であったと認められる。なお、本件明細書は、…地震応答解析に際し、バイリニアモデルを前提としていることが読み取れる。

カ 課題を解決できると認識できるか

本件各発明は、いずれも、形式的には本件明細書の【0012】~【0015】に記載されているといえるところ、本件明細書の発明の詳細な説明の記載、示唆及び本件出願日当時の技術常識に照らし、当業者において、本件各発明の構成を採用することにより本件各発明の課題を解決できると認識できるかを順に検討する。

(ア) 本件発明3について

…

(イ) 本件発明1及び2について

本件発明1及び2、すなわち、鋼管杭式桟橋において、鋼管杭のうち少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分の変形性能につき、「曲率φp≧φp1」(本件発明1)又は「曲率φp≧φp2」(本件発明2)という関係を満足するものとし、地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能を低いものとしたものについて、本件明細書には、これをそのまま実施した実施例は記載されていない。

もっとも、本件明細書は、バイリニアモデルを前提とした地震応答解析により、杭の全塑性の要求性能を満足させられるかを照査しているところ、…技術常識を踏まえると、本件明細書に記載された実施の形態における鋼管杭に発生する曲率は、初期断面や実施の形態2のように鋼管杭の全部の変形性能を同じものとしても、実施の形態3のように地中部の一部のみの変形性能を高めたものとしても、ほぼ同じ結果が得られるであろうことが理解できる。このことは、本件明細書に記載された初期断面(【図8】)において、鋼管杭の地上部への発生曲率が…、実施の形態3(【図13】)における変形性能を高めていない鋼管杭の地上部への発生曲率…とほぼ一致していることや、逆に、実施の形態2及び3において、変形性能を高めたために弾性範囲内であった地中部の鋼管杭への発生曲率が…ほぼ一致していることからも裏付けられる。

そうすると、本件明細書の実施の形態2及び3に関する上記記載に接した当業者は、上記技術常識に照らし、鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分の変形性能を「曲率φp≧φp2」という関係を満足するものとしても、杭の全塑性の要求性能を満足しつつ、地中部の他の部分の鋼管杭の変形性能を低くすることにより、建設コストの増加との課題を解決することができることを認識できるというべきである。 また、実施の形態1についても、…開示されている技術的思想において実施の形態2と異なるところはないから、本件明細書の記載に接した当業者は、技術常識に照らし、鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分の変形性能を「曲率φp≧φp1」という関係を満足するものとした場合であっても、発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。」

2.雑感

全体的な結果について:納得度80%

本件は、知財高裁も本件発明1及び2は「本件明細書には、これをそのまま実施した実施例は記載されていない。」と述べたように、明細書に直接的に実施形態が記載されていない発明のサポート要件を認めた事例である。

その点では、既に本サイトでも取り上げた「令和4年(行ケ)第10059号」との共通点がある。この事件では、知財高裁は、サポート要件においての「試行錯誤論」を展開し、「当業者が通常行う試行錯誤の範囲で到達できる発明」であれば、直接的に記載されていない発明であってもサポート要件は充足されるという判断を下した。

一方で、本件では、試行錯誤論は展開されていない。それは単に試行錯誤論が確立された論法ではないという理由からではなく、事案の性質によるものであろう。本件は、令和4年(行ケ)第10059号のように、課題解決に影響するいくつものパラメータがあり、これらをどのように調整するかといった発明内容ではないため、「試行錯誤」というアプローチそのものとの相性がよくない。

本件で知財高裁は「本件明細書の実施の形態2及び3に関する上記記載に接した当業者は、上記技術常識に照らし、鋼管杭の地中部における発生曲率が大きい部分の変形性能を「曲率φp≧φp2」という関係を満足するものとしても、杭の全塑性の要求性能を満足しつつ、地中部の他の部分の鋼管杭の変形性能を低くすることにより、建設コストの増加との課題を解決することができることを認識できるというべきである。」と述べた。

つまり、サポート要件の規範の2つ目の要件である「発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」のうち、本件では、後者の「その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か」を判断したものと解することができよう。

また、この2つ目の要件(以下「第2要件」という。)を充足すると導くことのできた根拠として、知財高裁は「技術常識を踏まえると、本件明細書に記載された実施の形態における鋼管杭に発生する曲率は、初期断面や実施の形態2のように鋼管杭の全部の変形性能を同じものとしても、実施の形態3のように地中部の一部のみの変形性能を高めたものとしても、ほぼ同じ結果が得られるであろうことが理解できる。」と述べている。

このように、本件で知財高裁は「同じ結果が得られること」言い換えれば「結果の同一性」を判断材料とするアプローチを採っており、この点は、我々がサポート要件の充足を主張する上でも、参考にすることのできる考え方であろう。(この判断アプローチの詳細な検討及び実務への活用は後述する。)

一方で、本件では、前審の特許庁の審決や日本製鉄の主張と、特JFEの主張との間に、大きな食い違いが生じていた。

審決は、本件発明1乃至3についてはいずれも「課題を解決し得るものである」と判断しており、課題を解決することのできる発明ではあるが、本件発明1及び2の範囲まで「発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、発明の詳細に説明に記載されたものではない。」と判断した。また、日本製鉄も「実施の形態3のφpの条件を、実施の形態1のφpの範囲(本件発明1の条件)や実施の形態2のφpの範囲(本件発明2の条件)とすることについては何ら記載されていない。また、そのことを示唆する記載も見当たらない。」と主張している。

これに対し、特JFEは、「特許請求の範囲の記載と本件明細書の発明の詳細な説明とを対比すると、次のとおり、本件発明3のみならず、本件発明1及び2についても、当業者が本件各発明の課題を解決できると認識することは明らかであるから、サポート要件違反はない」と主張している。

このように、審決及び日本製鉄は、サポート要件のうち1つ目の要件(以下「第1要件」という。)である「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明といえるか」が非充足であるからサポート要件違反であるとする立場であり、一方特JFEは、第2要件を充足するからサポート要件違反ではないと主張する立場である。両者の論理の軸(要件)はズレており、互いの主張は噛み合っていない。

本件の知財高裁は、第1要件については深く触れていない。判決文の中に、第1要件を項目立てておらず、「カ課題を解決できると認識できるか」の冒頭において「本件各発明は、いずれも、形式的には本件明細書の【0012】~【0015】に記載されているといえるところ」と述べ、第1要件の判断を終えている。

この段落【0012】~【0015】の記載は、以下の通り、【課題を解決するための手段】に記載された、出願時の請求項のコピー部分である。

【0012】

(1)本発明に係る鋼管杭桟橋は、海底地盤に根入れされた複数の鋼管杭によって構成される鋼管杭列と、該鋼管杭列における海面上に突出した部位に構築される上部工とで構成される鋼管杭式桟橋において、前記鋼管杭は、前記鋼管杭の直径Dと前記鋼管杭の全塑性モーメントに対応する曲率φpが、φp≧4.39×10-3/Dという関係を満足することを特徴とするものである。

【0013】

(2)また、本発明に係る鋼管杭桟橋は、上記(1)に記載のものにおいて、φp≧4.90×10-3/Dを満足することを特徴とするものである。

【0014】

(3)また、本発明に係る鋼管杭桟橋は、上記(1)に記載のものにおいて、φp≧5.65×10-3/Dを満足することを特徴とするものである。

【0015】

(4)また、本発明に係る鋼管杭桟橋は、外力に対して鋼管杭に生じる曲率が大きい部分に、上記(1)~(3)に記載の鋼管杭を用い、それ以外の部分には前記鋼管杭よりも変形性能の低い鋼管杭を用いたことを特徴とするものである。

特許庁が「拡張ないし一般化」を論じたのに対して、知財高裁は「拡張ないし一般化」については全く検討せずに、サポート要件の判断を第2要件の判断に集約させており、発明の詳細な説明に記載されている以上、第1要件「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明といえるか」には、深入りしない姿勢を見せている。

この点は非常に興味深い。特許庁の審決は「本件各発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲のものである」と述べており、その上で「本件発明1の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないから、本件発明1は、発明の詳細に記載されたものではない。」としている。

私は最初にこの文章を読んだときに、「発明の詳細な説明に記載した範囲である」と述べておきながら「発明の詳細に記載されたものではない」という結論を導いていることが理解できなかった。

特許庁が「発明の詳細な説明」と「発明の詳細」を使い分け、「本件発明が、発明の詳細な説明に記載した範囲のものであっても、発明の詳細に記載されたものでない場合には、第1要件は充足しない」という新たな論理を展開したのか、後半の「発明の詳細」がただの誤記なのかは定かではない。

また、特許庁が、「発明の詳細な説明に記載された発明であるか」という第1要件の「発明であるか」という部分を意識して、「発明の詳細な説明に記載した範囲であるが、発明の詳細に説明されたもの(=発明)ではない」という論法を採ったのかも判然としない。

いずれにしても、特許庁は、【課題を解決するための手段】における請求項のコピー記載によって、サポート要件の第1要件が充足される、という考えは採っておらず、「発明」として詳細に説明がされているかを論じたものと推察することができる。

それでは本件の知財高裁が、「発明としての詳細な説明がされていなくても、つまり、請求項のコピー記載があれば、サポート要件の第1要件は充足する」という考えかというと、この点は留保しているように思える。

私の眼には、知財高裁の留保の姿勢が、判決文において「第1要件の充足を項目立てて判断しない」という点と、「形式的には本件明細書の【0012】~【0015】に記載されている」という点に現れたように映る。知財高裁が、形式的な請求項のコピー記載だけで第1要件を充足すると考えるならば、判決文に「形式的には」という枕詞を付す必要はないからである。

そして、知財高裁は、形式的に記載されている発明が、実質的にも記載されているかの判断を、第2要件の判断に委ねたのではないかと私は推察する。

要するに「形式的に記載されている発明が、明細書等の内容から課題を解決する発明であると当業者が認識できる発明であるならば、第2要件だけでなく第1要件も含めて充足されると考えてよい」というのが、本件の知財高裁が示したサポート要件の考え方といえるかもしれない。

最近は、マルチマルチクレームの制限への対応も兼ねて、多くの実務家が、「マルチマルチ版の請求項のコピー記載」を明細書に載せているだろう。

しかし、本件の事例は、このような形式的な対応によって「サポート要件」が充足することにはならない、ということが示された事例とも捉えることができる。

請求項のコピー記載が、形式的な意味での第1要件を突破するという役割を果たせたとしても、実質的な意味での第1要件、及び第2要件を満たさなければ、サポート要件は充足しない。請求項のコピーによってサポート要件が充足されるなら、そもそも「発明の詳細な説明」は要求されないのである。

結局のところ重要なのは、実施形態や実施例の説明の中に、請求項に記載した発明が表れていることなのである。

サポート要件の判断における問題

さて、本筋からは逸れるが、この機会に、私が常々考えている、サポート要件の判断の「問題」についても触れておく。なぜここに提示するかというと、本記事を読まれた実務家の皆さんにも考えてみてもらいたいからである。

サポート要件の判断における問題

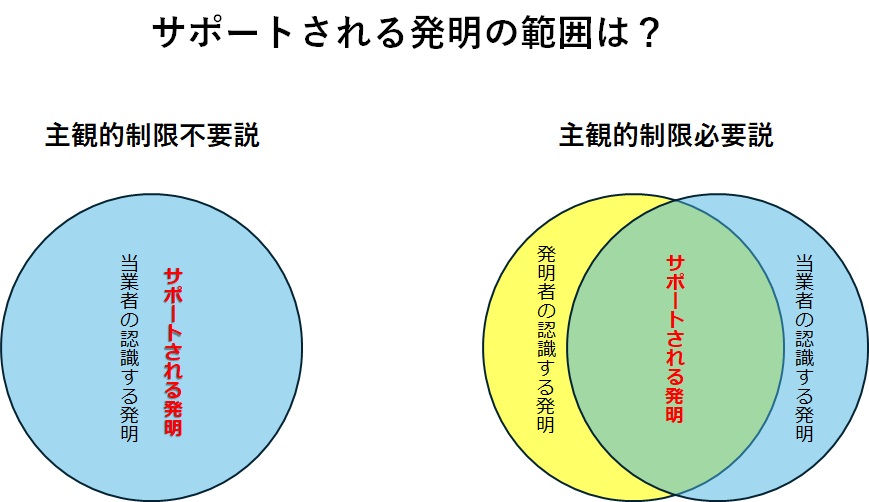

「発明の詳細な説明に記載され、発明の課題を解決できるものと当業者が客観的に認識できる発明であれば、出願人/発明者が、出願時に認識していなかった発明も特許権によって保護されてよいか(サポート要件は充足されてよいか)」

例えば、出願人/発明者は、出願時に、本願発明は「発明A1」であると認識し、「発明A1」の権利を求めて、特許出願をしたとする。しかし、後になって、出願人/発明者が発明の詳細な説明を読んでみると、直接的には記載されていない「発明A2」についても、当業者であれば、発明の詳細な説明に記載され、発明の課題を解決できるものと認識するであろうと思った。この場合に、出願人/発明者が、補正あるいは分割出願によって「発明A2」の特許権を取得することは許されるべきか。

発明の公開代償という点からみれば、第三者である当業者に公開される発明は、当業者が認識する発明であり、出願人/発明者が出願時にどのように発明を認識していたかは影響しないことになる。従って、特許権として保護される範囲も、当業者が明細書等から認識できる範囲とする考えに親和的である。

一方で、そもそも、発明者の認識を超えた範囲にまで特許権による保護を及ぼすのは、出願時にその発明をしていないはずの者に、当業者が理解できたという出願後の事情から権利を与えることとなり妥当でない、と考えることもできる。特許法が、自らの意思で発明を公開した者に権利を与えるものならば、発明者が出願時に認識していた発明の範囲内で権利を与えれば十分であり、それ以上の範囲にまで権利を拡張する必要性もないとするならば、特許権として保護される範囲は、発明者が出願時に認識していた発明の範囲を超えるのは妥当ではないという考えになるだろう。

なお、発明者の主観的な認識のみによって保護される権利範囲が決まるのは妥当ではないため、この考えに立つ場合は、発明者に認識する範囲と、客観的に認識できる範囲の重複部分が、保護される発明の範囲ということにある。

つまり、両者とも、客観的な当業者の認識する範囲内には留まるべきという点では共通するが、前者であれば、発明者の認識する範囲に制限されなくてもよいという立場になり(ここでは「主観的制限不要説」と呼ぶことにする。)、後者であれば、発明者の認識する範囲に制限されるという立場になる(ここでは「主観的制限必要説」と呼ぶことにする。)

なお、当然のことではあるが、主観的制限必要説の立場からは、「発明者の認識」という主観の真実を知る方法はないため、発明の詳細な説明に記載された内容等から、発明者は本件発明をこの範囲のものと認識していたであろうという評価をすることになる。

私はやはり、客観的な事実を根拠として、出願時の発明者の認識を超える範囲に特許権を認めるというのは、過度な保護に当たり、第三者の実施が20年制限されるという不利益の程度の大きさを考慮しても、主観的制限必要説が適切ではないかと考えている。

さて、主観的制限必要説の立場から、本件のような「形式的な請求項のコピー記載」を見てみるとどうなるか。

形式的にでも明細書(及び請求項)に記載している以上、出願人/発明者は、明細書に記載された発明を認識していると見ることもできるだろう。しかし、特許の明細書においては、出願人/発明者は好きなことを記載できるのであり、たとえ十分に発明として完成していない状態であっても(いわゆる「願望的な」発明であっても)、請求項としてこれを記載することはできるし、請求項のコピー記載でいいなら明細書にも記載できるのである。(この問題は、特に化学式で表される発明に多い。)

そうすると、実施形態や実施例として説明されておらず、請求項やそのコピー記載のみがされている場合には、発明者は、そこに記載された発明が、きちんとした「発明」として成立するかについて、出願時点では「定かでない」という認識であったとも推測できるだろう。

特に考えなければならないのは、実施形態や実施例の記載がないことが、「そんなことまでいちいち実施形態を分けてわざわざ書かなくても、ここまで書いておけばわかるだろう」と思って記載しなかったのか、「現時点では定かでなく、きちんとした形で書けない」から記載できなかったのか、である。

一般には、発明の技術的な特徴部分に関わる場合、技術的特徴部分の変化は、それが小さな変化であっても、発明の課題解決に影響し得るものである。本件のように、従来の曲率φp=3.95×10-3/Dに対して、φp1は4.39×10-3/Dであり、その差は決して大きくはない。一方で、φp3は5.65×10-3/Dであり、差だけを比較するならば、前者の差は0.44×10-3/Dで後者の差は1.70×10-3/Dであるから、3倍以上といえる。

また、本件特許では、鋼管杭の要求性能は、耐震強化施設のレベル2地震に対する性能規定を検討することが一般的であると説明されており、実施の形態1は、その通りに、耐震強化施設のレベル2地震に対する要求性能を満たすか否かを検討している。

一方で、実施の形態2及び3では、レベル2地震が大きくなった場合の検討として、具体的には、実施の形態1で用いたレベル2地震動の最大加速度を7.5%大きくして、要求性能を満たすか否かを検討した。

しかし、なぜ最大加速度を7.5%大きくしたのか。なぜ7.5%という数字なのか。唐突に出てきた7.5%の意味がわからない(私がこの分野の素人だから知らないだけかもしれないが)。

本件特許の課題が「コスト」という点からしても、「一般的には」レベル2地震に対する要求性能を満たせばいいとされている中、わざわざ地震動の最大加速度を7.5%上げた実施の形態を示すことの発明的な意義がわからないのである。

そうなると、実施の形態3を、なぜ実施の形態2の条件と合わせたのかも不思議である。本来的な課題との関係からすれば、実施の形態3は、実施の形態1と条件を合わせて、曲率変化の大きな部分にだけ、曲率φp=φp1とした形態とするのが自然なのではないか。

このようにして、客観的に本件特許における発明の詳細な説明を眺めてみると、本件特許の出願時において、出願人/発明者が、実施の形態1の曲率においても曲率の変化が大きい部分にだけ変形性能を向上させれば同様に課題を解決するであろうと認識できていたかについては疑問が残る。

本件の知財高裁は、出願人/発明者が、出願時に認識していなかった発明にまで、サポート要件の充足を認めてしまったのかもしれない。

コメント