「通常使用権の設定合意」と「権利不行使(No Assertion)の意思表示」(黙示の合意が成立しなかった事例)

2025/2/13判決言渡

#商標 #通常使用権 #黙示の合意

1.実務への活かし

・商標の使用権者 #通常使用権 #黙示の合意

通常使用権の設定については、「通常使用権設定の黙示の合意が成立したというためには、単なる「黙認」にとどまらない、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要がある」と解され得る点に注意する。

※本件では、商標権者が第三者に商標の使用を容認する態度を示していたとしても、そのことのみから直ちに、通常使用権設定の黙示の合意が成立したと認めるべきではないと述べられ、「権利の付与」に向けた意思の客観的存在の有無が判断された結果、通常使用権設定の黙示の合意が認められなかった。

2.概要

有限会社大勝軒(被告)の有する「大勝軒」の文字を横書きしてなる構成の本件商標に対し、株式会社大勝軒(原告)が商標法50条1項の不使用取消審判を請求し、特許庁がこれ(取消2023-300154)を「請求は成り立たない」と審決したために、株式会社大勝軒が審決の取り消しを求めた事件である。

審決は、被告とは別の第三者Aが代表である浅草橋大勝軒において、「大勝軒」の文字を横書きしてなる商標が表示されており、浅草橋大勝軒が通常使用権者にあたるとして取り消しを認めなかった。

一方で、本件知財高裁は、審決のした「通常使用権者」の認定に誤りがあったと判断し、浅草橋大勝軒を通常使用権者とは認めず、審決を取り消した。

審決は「黙示の合意(又は口頭での明示の合意)」の存在を根拠に浅草橋大勝軒を通常使用権者と認めたが、本件知財高裁は、黙示の合意の判断について、次のように述べた。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)

「商標権者が第三者に登録商標と同一の商標の使用を容認する態度を示していたとしても、それをもって無償の通常使用権の設定合意(黙示の合意)が成立したなどとたやすく認めるべきではない。

すなわち、通常使用権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利であり(商標法31条2項)、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合には、移転することができ(同条3項)、登録を受ければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を対抗することができるものである(同条4項)。こうした通常使用権の権利性に鑑みれば、通常使用権設定の黙示の合意が成立したというためには、単なる「黙認」にとどまらない、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要があるというべきである。」

その上で、本件知財高裁は「本件において、被告が通常使用権という権利の付与に向けた明確かつ積極的な意思を示したといえるような客観的な事実は見当たらない。」と認定し、通常使用権の設定合意が成立したと考えることはできないと判断した。

3.考察

3-1.知財高裁の示した判断基準について

まず、通常使用権の設定は、権利の設定行為である以上、法律行為である。また、一般に、通常実施権や通常使用権は、権利者の一方的な意思表示によって成立するものではなく、当事者間の合意により成立する契約である。

民法上、契約は、「契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」と規定され(民522条1項)、また「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。」とされている(民522条2項)。

このように、契約は書面ですることを要せず、口頭ですることもできるが、当事者間の合意、言い換えれば、契約内容の申込みとその内容に対する承諾が成立要件とされる。

それでは「黙示」であっても、契約は成立するか。黙示という言葉の通り、黙っているのであるから、その契約内容は直接話されているわけではない。しかしながら、あらゆる契約内容が、全て明示的に示されなければ成立しないとなっては、一つの契約を結ぶだけでも非常に手続きが煩雑になる。

一方当事者があえて特別の条件を言わず、また他方当事者も特に気に留めていないということは、両当事者は黙示的に了解していると解する方が、契約の実態として自然であるといえるようなシーンは、社会の中に数多く存在するのである。よって法は、「黙示」という行為も一つの意思表示と捉え、「黙示による合意」の成立を認めている。

しかし、黙示であろうとも、通常使用権の設定についての「意思表示」がされたといえなければ、黙示の合意によって通常使用権の設定を認めることはできない。

そして、本件で知財高裁は、この「黙示の意思表示(通常使用権設定の黙示の合意)」について、「単なる「黙認」にとどまらない、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる必要がある」と判断した。

この判断基準そのものについて、知財高裁の言わんとしていることに特におかしな点はないように思う。但し、言葉選びとして「黙認」を持ってきたことは、あまりよろしくはなかったように思える。黙認には、「暗黙のうちに認める(許可する)」という意味があるが、暗黙であろうとも通常使用権を認めるならば、それすなわち「黙示の意思表示」であり、黙示の合意による通常使用権設定は成立すると言ってよいはずである。

この点については、前段の「商標権者が第三者に登録商標と同一の商標の使用を容認する態度を示していたとしても、それをもって無償の通常使用権の設定合意(黙示の合意)が成立したなどとたやすく認めるべきではない。」との記載から、知財高裁の言う「黙認」の意図を善解するのが適当であろう。つまり、ここでいう「単なる黙認」とは「商標権者が第三者に登録商標と同一の商標の使用を容認する態度を示していた」に過ぎないことを言わんとしているものと解するのが適当と推察される。

このように整理すると、本件の知財高裁の判断は、よりわかりやすいものとなるだろう。

黙示の合意といえるには「商標の使用を容認する態度を示していた」ことさえ証明できれば十分ではなく、「権利の付与に向けた明確かつ積極的な意思を客観的に確認できる」ことの証明が必要があるというのが、本件知財高裁の考えなのである。

本判決で重要なのは、上述の通り知財高裁が「使用の容認」と「権利の付与」を明確に切り分けた点にある。

3-2.本事例における「使用の容認」とは

本件で知財高裁は、いわば、商標権者側の行為/態度を「使用の容認」と認めることはできても「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思とは認めなかったと判断したものといえる。それでは、商標権者のどのような行為が、「使用の容認」をいうものと解されるのか。

裁判所の認定した事実には、以下の記載がある。

裁判所のした事実認定(判決より抜粋。下線は付記)

「人形町大勝軒は、…東京都中央区人形町において「大勝軒」の屋号で開店した中華料理店(いわゆる町中華)であるが、その後、被告や浅草橋大勝軒など、人形町大勝軒からのれん分けを受けて「大勝軒」を名乗る店舗が次々に誕生したことにより、いわゆる「人形町系大勝軒」の総本店となった。…

平成4年頃、…商標法の改正により、役務に関して使用される商標(いわゆるサービスマーク)の登録が可能になったという話を知り、総本店である人形町大勝軒において「大勝軒」の商標登録の上、人形町系大勝軒全体のために商標管理をしてもらいたいと考えた。そこで、 Dは、…人形町大勝軒を訪れ、代表者のBと面談し、同人に上記の趣旨の依頼をした。しかし、…Bは、商標権を取得することについて難色を示し、被告において商標登録出願をしたらよいのではないかと話した。そのようなやり取りを経て、被告代表者は、人形町大勝軒に代わって、被告が「大勝軒」の商標登録を出願することとしたが、被告による商標登録後も、人形町大勝軒からのれん分けされた他の系列店が「大勝軒」の屋号の使用を継続することは、当然の前提と考えていた。

被告が本件商標について設定登録を受けた後の平成8年1月頃、Dは浅草橋大勝軒の代表者・ Aに電話し、被告が「大勝軒」の商標権を取得したこと、しかし、浅草橋大勝軒が今後も「大勝軒」の屋号を使用することに差支えないことを口頭で伝えた。この話をするに当たって、 D は、商標法上の通常使用権の設定契約を締結する必要性についても、そもそもそ通常使用権の意味についても、あまり理解しておらず、したがって、通常使用権設定に関する契約書面を作成しなかったことはもとより、「通常使用権」という用語も口にせず、有償・無償の別を含め、使用料の取決めが話題に上ることもなかった。 Aは、上記のとおり口頭で聞いた限度で理解、了承したが、その法的な意味等について特段意識することはなかった。」

このような事実認定の中で「同一の商標の使用を容認する態度」と捉えることができるのは、有限会社大勝軒(被告)が商標登録後に浅草橋大勝軒の代表者Aに対して行った下線部の「大勝軒の屋号を使用することは差し支えない」旨の意思表示といえるだろう。

つまり、有限会社大勝軒は、浅草橋大勝軒に対して、「私は商標権を有しているが、あなたが大勝軒の屋号を使用することは問題ない」というメッセージを伝えているのであり、言い換えれば、私に権利を持っているがあなたの商標の使用を妨害する意思はない、つまりあなたに権利行使をする意思はないことを伝えているに等しいといえるだろう。要するに、有限会社大勝軒の行った「使用の容認」は、いわゆる「権利不行使(No Assertion)」の意思表示と解することができるわけである。

このように整理すると、本件知財高裁によれば、商標権者が第三者に対し「あなたが同一商標を使用することは問題ない(容認する)」という権利不行使の態度を示すことと、通常使用権を設定する行為は、黙示的にであっても同一視することはできない、ということである。

従って、我々実務家も、クライアントに説明するときには「権利不行使(No Assertion)」と「通常使用権の許諾(Lisence)」を同一視することなく、これらは切り分けて法律説明をすべきといえるだろう。特に、権利不行使の意思表示によって通常使用権設定の黙示の合意が成立したと早々に判断してしまうことはよろしくない。(この使い分けがきちんと出来ていれば、クライアントの評価も相当に上がるだろう)

それでは、さらに一歩進み、本件知財高裁は「権利不行使の意思表示」しか行っていない場合に、「常に、黙示の合意を認めるには不十分(認められない)」と判断したのかについて考えてみたい。この点については、本事例に特有の事情が作用しているものと考えられる。

3-3.本件に特有の事情

本件は、おそらく多くの方が耳にしたことのある「大勝軒」の商標が対象となっている。そして、ここには「のれん分け」という業界の商慣習とも言い得るルールが存在している。

のれん分けとは、もとは「奉公人が主家から許されて出店することを意味する概念 」であるらしい。一方で、いわゆる飲食店におけるのれん分けは、ある飲食店で修業していた者が独立して店舗を構えるときに、修行先の飲食店の店舗名(屋号)の使用を認めてもらうというものである。基本的には、屋号の使用に際し、使用料を納めるといったことは予定されておらず、わざわざ屋号の使用を認めてもらう形をとるのは、修行させてもらった店に対する儀礼的作法と位置付けることもできよう。

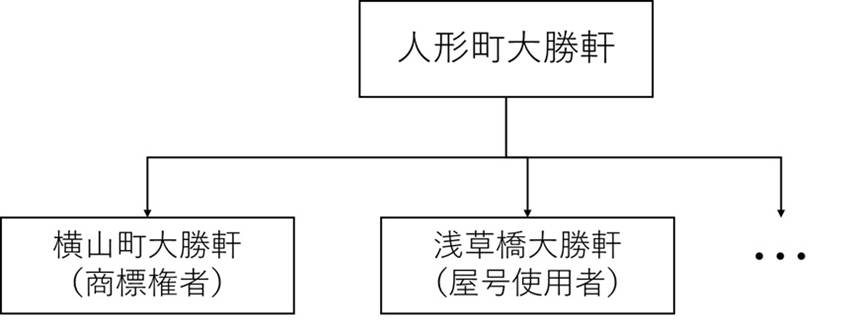

本件において、のれん分けの構造の親元(総本店)は、「人形町大勝軒」であり、この下に「横山町大勝軒(被告が経営)」や「浅草橋大勝軒(商標の使用者)」が並んでいた。つまり、有限会社大勝軒は、のれん分けの仕組みにおける親元ではなく、のれん分けを受けた一店舗に過ぎなかったでといえる。

のれん分けの仕組みにおいて、のれん(屋号)の使用許可は親元から貰うものであって、同様に親元からのれん分けを受けた者同士、いわば並列関係にある他の店舗間において、互いが屋号の使用許可を与え合うという構図はない。本件における商標使用者である浅草橋大勝軒も、「大勝軒」の屋号の使用の許可は、人形町大勝軒から受けているのであり、横山町大勝軒から受けているという認識はないわけである。

これが本件の「通常使用権設定の合意の有無」の判断に大きく影響を及ぼした事情といえるだろう。言い換えれば、仮に本件が、人形町大勝軒を商標権者とする事案であった場合に、明示的に「権利不行使の意思」しか示していないからといって、黙示の合意が成立しないと判断できたかは疑わしい。

のれん分けに法的拘束力はないにしても、のれん分けを受ける者は「屋号の使用を許可する立場にある者」からその使用の許可を受けるわけである。法定されておらず、権利という性質のものでもないかもしれないが、当事者間の認識において「屋号の使用権設定」がされたとみてよい。その後に、許可する立場の者が屋号に係る商標権を取得し、その商標権についての権利不行使を伝えた場合には、「屋号の使用権設定」に付随する形で、商標の使用権設定もされたと見る余地は十分にあるように思える。

私個人は、被告である商標権者が親元の人形町大勝軒であったならば、本件は黙示の合意が成立していた可能性が高いのではないかと推測している。

この点に関し、本件知財高裁は、その判断において「本件審決は、被告と浅草橋大勝軒との間の専用使用権設定合意を認定できる根拠として、被告がグループ店舗の本店(人形町大勝軒)に代わり本件商標の商標管理をする立場にあったことを挙げているが、…被告が「グループ店舗の本店(人形町大勝軒)に代わり本件商標の商標管理をする立場」にあったとは考え難い。」と述べている。

被告である横山町大勝軒(正確には、店舗は閉店し、有限会社大勝軒も解散しているが、ここでは便宜上、横山町大勝軒と呼ぶ。)は、のれん分けにおける親元(総本店)でもなければ、総本店の意思を代理する形で商標を管理する者でもない。つまり、知財高裁は、実質的/本質的な意味においても、総本店は、本件商標権の権利主体としての地位を有するものではなく、「のれん分けにおける屋号の使用」と「商標権に基づく商標の使用」が別個独立した行為であることを認定したのであろう。

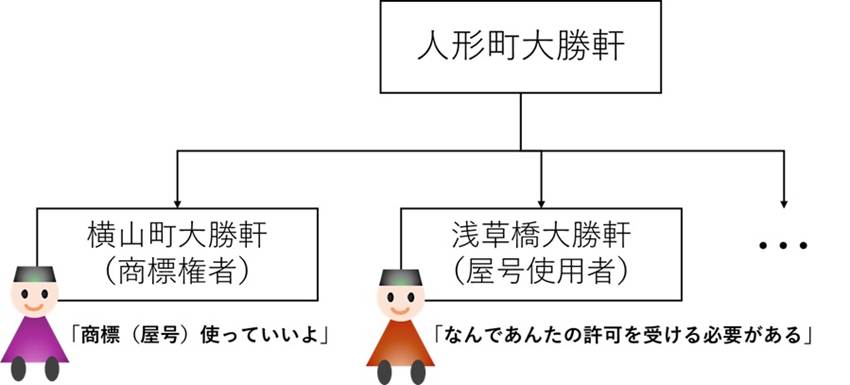

そして、のれん分けの親元でもない横山町大勝軒と浅草橋大勝軒の間のやり取りにおいて、一般的な社会通念に照らせば、少なくとも浅草橋大勝軒には、横山町大勝軒から何らかの使用許可を受ける必要があるとも、そのための設定契約を結ぼうとする意思があったともいうことはできないと解するのが自然だろう。

横山町大勝軒から商標権についての説明を受けない限り、横山町大勝軒が「許可する」と伝えたところで、浅草橋大勝軒からしてみれば「人形町大勝軒からのれん分けを受けているのに何であんたの許可を貰う必要がある?」と思ってもおかしくない。

よって、浅草橋大勝軒が「権利の設定」を認識できる程度の、横山町大勝軒側からの働きかけがない限り、当事者間の合意(契約)として、使用権設定の意思表示があったと認めることはできない。

本件知財高裁が示した判断基準には、おおよそこのような事情が考慮されていたのではないかと私は考えている。

3-4.「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思の客観的存在

本件知財高裁は、黙示の合意による通常使用権設定の成立について、「権利の付与」に向けた明確かつ積極的な意思の客観的存在、という文言上は何とも厳しそうな要件を課した。

しかしながら、この基準を定立した知財高裁において、(これまでどちらかというと認められ易い傾向にあった)「黙示の合意」のハードルを上げる意図があったかというと、そこまでは断定できない。おそらく、この判断基準に当てはめても、これまで黙示の合意が認められてきた事件の結論が明らかに抵触すると言えるような事例はないように思う。

言葉通りの印象ほど、本件知財高裁が定立した判断基準は、厳しい要件ではないと理解する方が、本件知財高裁の意を汲んだ理解になるのではないか。

すでに述べたように、のれん分けの親元とのれん分けを受ける店舗との間であれば、法定された権利性の有無は措くとしても、少なくとも当事者間の意思表示において、屋号の「使用許可」という認識は明確に存在しているのであり、これを前提とした「使用の容認」も、使用権の付与と解することは十分にできる。

屋号の使用許可を与えた状態で、別途、商標権の権利不行使しか伝えなかったとしても、そもそも屋号の使用許可を与えている以上、そこには「商標権を取得した後も、引き続き屋号=商標の使用を許可すること」が黙示の意思表示として当然に含まれていると理解する方が自然であり、むしろ、わざわざ商標権としての使用許可を与えることを個別に伝える方が煩わしいのである(=ここに、黙示性を認める方向の事情が窺える)。

本件のように、商標権者と商標使用者との間に、社会通念上、使用を許可する者と許可を受ける者という関係性が認められない場合に、「権利不行使の約束」と「使用権設定」を別個に扱い、使用権設定の意思表示が必要とされるものと解するのが、本判決の妥当な解釈のようにも見受けられる。

また、「権利の付与」という記載は、ともすると法的弱者(法律に疎いもの)を見放すかのような記載ともとられかねないが、知財高裁はこの点に配慮して「ところで、法律の専門家でない一般人が「通常使用権」なる法律用語を知らなかったとしても、その内容に沿う効果意思を持って相手方との意思の合致に至ったと認められるのであれば、通常使用権設定の合意(口頭の合意)の成立を認めることに妨げはない」と補足している。

そうはいっても、たとえその権利の詳細な内容は知らずとも、少なくとも一方当事者は、商標出願をし、商標権を取得した者であるのだから、「商標権という権利の存在」及び「商標権の存在を根拠とした商標の使用許諾」のやり取りが、客観的に見て取れるような当事者間のやり取りが要求されるのだろう。

誤解を恐れずに言えば、商標権の取得後に、「今後も「大勝軒」の屋号を使用することに差支えない」と伝えるのではなく「今後も「大勝軒」の屋号を使用することは許可する」と伝えていれば(そう証言させていれば)、それだけで結論は変わっていたかもしれない。

私は本件を、何もしないことと許可を与えることの違いを改めて学ぶ事案だったと捉えている。

コメント