事務所規模からみえてくる特許事務所の権利化能力の傾向

さて、特許事務所のAO応答統計の分析も100の事務所を突破してきたところで、クラス別に「意見書のみ応答率」の分布をみてみたら、面白い傾向が見えてきたので紹介したいと思う。

この分析では特許事務所をクラス分けしたが、このクラス分けは「事務所の規模」を表すものと捉えることができる。なぜならば、クラス分けは特許庁から出される審査見通しのデータに基づいて「一定期間内に審査着手が予定されている出願件数の多さ」から分類しているからである。

クラスEは一年間で100~200件、クラスDは半年間で100~200件、クラスCは3か月間で100~200件、クラスBは2か月間で100~200件、クラスAは1か月間で100~200件の出願が審査される(=審査される出願の代理をしている)といった具合に分けられる。A~Eクラスのうち、Aほど出願件数が多く、よって依頼数も多いと考えられる。

傾向その1 事務所規模と”意見書のみ応答率の二極化”

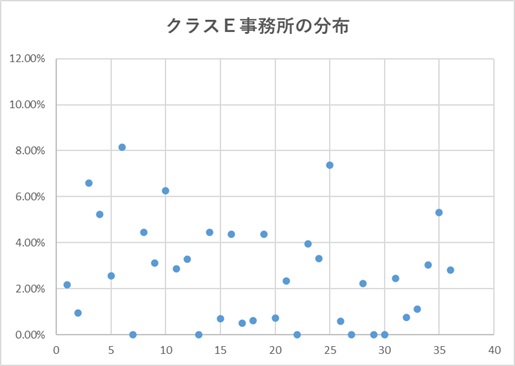

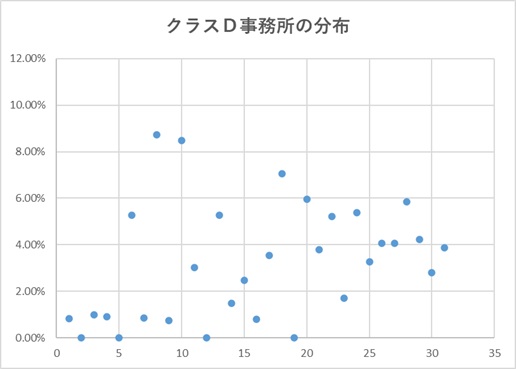

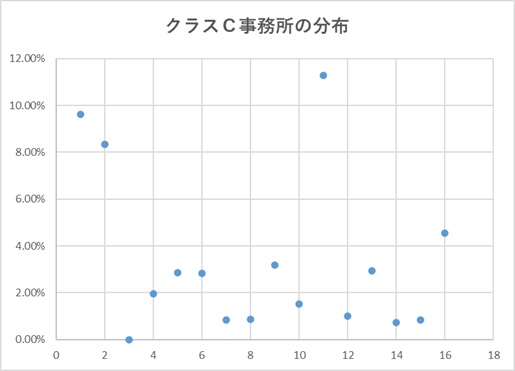

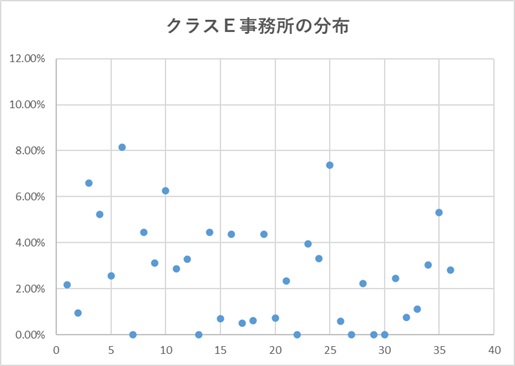

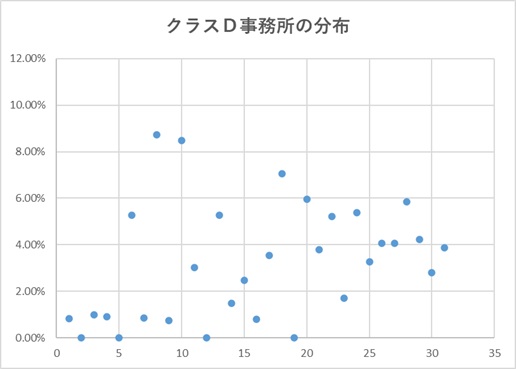

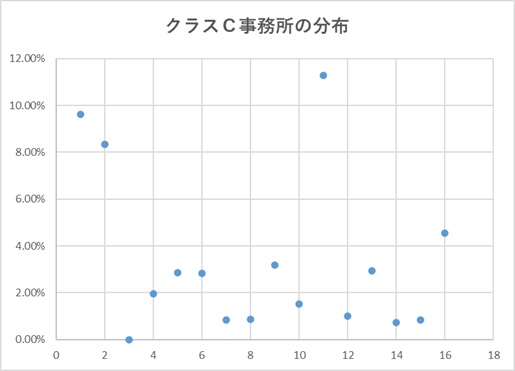

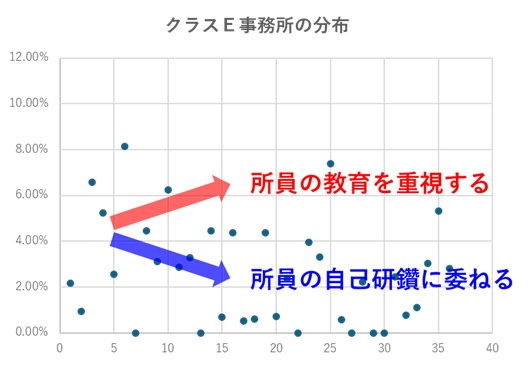

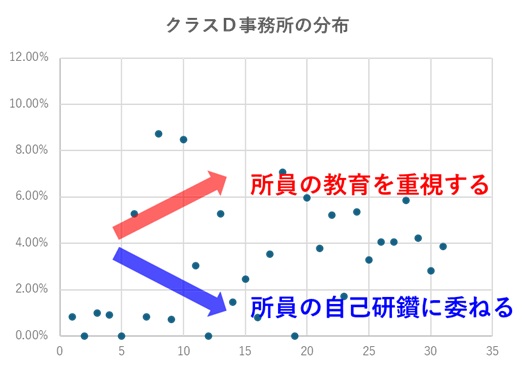

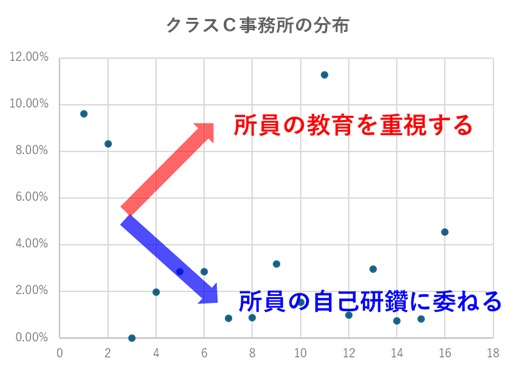

まず、クラスEからクラスCまでのクラス毎の分布を示す。

この分布図を見ると、クラスEからD、Cとなっていくにつれて、意見書のみ応答率が高い事務所と低い事務所の「二極化」が顕著になっていく傾向がうかがえる。少し小さい図になってしまうが、変化がみやすいように横に3つ並べてみるとこうなる。(二極化の進行が顕著になっていくことが見て取れるだろう)

この傾向から何が推測できるか。現実世界に落とし込んで想像してみよう。

”事務所の成長(規模拡大)”と”権利化能力の二極化現象”の正体

生まれながらに大規模な特許事務所は作れない。特許事務所に限ったことではないが、まずは少数でスタートし、顧客や依頼が増えてくることで人員を増やし、事務所は成長していくものである。

事務所の人員がまだ少ない場合、一部のスタープレイヤー(権利化能力に長けた実務家)がいれば「意見書のみ応答率」はそれなりに高い数値になるだろう。独立して特許事務所を設立しようとするものは、その市場(地域)の中で自分はやっていけると思っているわけで、そのほとんどが自己の能力に自信を持っているはずである。

しかし、人員が増やしていくことで起こるのが、設立者(設立時メンバー)の経営負担や管理負担の増加である。

一人事務所であれば自由にプレイヤーとして動ける時間が確保されているが(そうでなければ生活できないが)、経営する側になり、所員を管理するようになってくると必然的にプレイヤーとして確保できる時間は削られていく。

上述したように、士業の独立は、自らの実務能力に自信のある者がすることがほとんどであって、今のところ経営に自信のある者が独立を志す世界ではないだろう。そのため、設立時メンバーはたいてい、人を見る目があるわけでもなく、優秀な人材の発掘に自信があるというわけではない。

何が言いたいかというと、人員を増やしていく上で、多くの事務所が、設立時メンバーよりも優秀な人材を確保できないということである。

設立当初に何人かのスタープレイヤーがいれば、設立者一人の経営負担が増えても他のスタープレイヤーでカバーできるだろう。しかし、それにも限界はある。事務所の規模が大きくなっていけばいくほど、放っておけば実務能力が高くない者の割合が増えていき、結果として「意見書のみ応答率」は低くなっていく。

事務所が成長していきながら、全体的な質を担保する方法は、概ね二つに絞られるだろう。

一つは、優秀な実務家を確保(採用)し続けること。もう一つは、優秀な実務家を育て上げることである。

しかし、優秀な実務家ばかりを集めてくるというのは至難の業である。上述したように、特許事務所の経営者(設立者)は、経営に優れた能力を持っているわけではないからである。

よって、重要になってくるのは「優秀な実務家を育て上げること」にどれだけ力を入れているか。要するに所員への教育体制なるだろう。

弁理士業に限った話ではないと思うが、少なくとも弁理士業の世界は、人材育成が活発化されにくい世界といえる。理由は簡単である。弁理士業界において、実務能力は自身の生命線であり、周りよりも高い実務能力を身に付けていることが周りよりも高い報酬を得る唯一の手段だからである。同じ事務所に勤めている所員は、自ら進んで他の所員を成長させようとはしない。それによって他の所員が自分よりも優秀になってしまうと自分の首を絞めることになるからである。

弁理士会のe-learinigを見ても、初歩的なことを教える講座は山ほどあるが、そこからさらに一歩進んだ内容を教えるような講座はほとんど皆無と言っていいだろう。あるとすればそれは、士業の争いとは無縁の大学教授が講師をするような講座くらいのものである。

弁理士やその他の実務家が自らの実務能力を高めるには、基本的には自己研鑽をするしかないという考えがこの業界には定着している。全くの初心者は教育されるが、教育期間が終了してしまえばその者の自主性に委ねられてしまう。同じ事務所の中でも所員の間は閉鎖的であり、隣の席の所員がどの程度の実務能力を有しているかなどおよそ把握してはいないはずである。おそらく、所員間の実務能力を相対的に評価しているような特許事務所は存在していないだろう。(そのような素晴らしい特許事務所があれば是非教えていただきたい。)

だからこそ、特許事務所という箱が用意する教育基盤が重要になってくるのである。言い換えれば、特許事務所として所員の教育体制に力を入れない限り、特許事務所としての実務能力(品質)を高めることは困難であるだろう。

特許事務所の基盤として、所員の成長を促す仕組みが整っているかどうか、個々の所員の成長を自己研鑽(自己責任)に委ねた放任主義となっていないか。特許事務所の経営者(設立者)がここをどう考えているかの違いによって、事務所全体でみたときの品質には差が出てくると考えるのが自然であろう。そしてこの差は、特許事務所の規模が大きくなっていくほどに広がっていく。これが分布図に表れた「二極化」の正体と推測することができるわけである。

傾向その2 事務所規模と権利化能力の品質向上の限界

傾向その1で述べたように、事務所の規模が大きくなると優秀な人材(実務家)だけを採用し続けることは難しくなってくるわけであるが、それならばどの特許事務所も所員の教育に力を入れればよい、という単純な結論になるかというとそういうわけではない。

所員の教育環境を充実させることもまた、事務所の規模が大きくなってくると難しくなるのである。

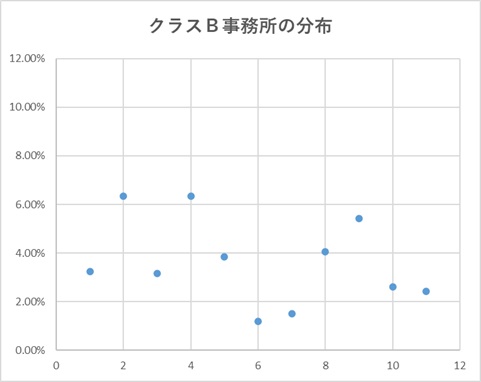

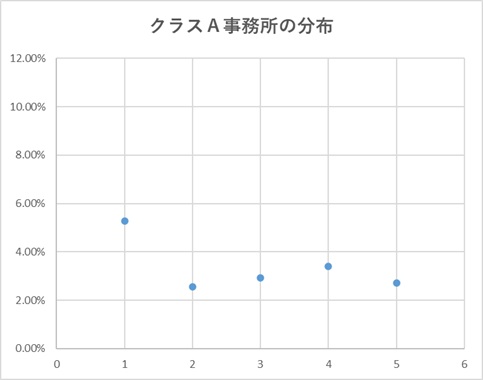

この傾向は、既に示したクラスC~Eの分布に加え、下図のクラスBとクラスAの分布を示すことでみえてくる。

事務所の規模がクラスBやクラスAにまでなってくると、「意見書のみ応答率」の最高値が下がっている傾向が見られる。クラスC~Eでみられた意見書のみ応答率8%以上の特許事務所はクラスBやクラスAでは現状見られない。

つまり、この傾向によれば、事務所全体の権利化能力を高い状態で維持しつつ、事務所の規模を大きくしていくには、クラスCの規模が限界点であり、それ以上の規模拡大は全体の質の担保が難しくなってくる、ということがいえるように思える。

業界全体の「意見書のみ応答率」の平均が2%程度という話は、クラスBやクラスAの分布の平均値が下がってきていることとも整合する。クラスAの上にはさらに、最大規模のクラスSが存在するわけだが、この推移からすると2%のあたりに落ち着きそうな気もしてくる。

高い権利化能力を持つ特許事務所を探したいならば、クラスE~クラスCの規模の特許事務所に絞った方がいいということになるだろうか。

一方で、クラスE~Cの間には、スタープレイヤーへの依存度という違いがあるだろう。

事務所の規模が大きくなるほど、所員の数は増え、全体の質が高くなければ「高い意見書のみ応答率」を維持できなくなってくる。一方で、小規模の特許事務所であれば、少数のスタープレイヤーがいることで「高い意見書のみ応答率」を得ることは可能となる。

特許事務所は顧客に対し常にスタープレイヤーをあてがってくれるわけではない。他の所員にも働いてもらわないと事務所経営は成り立たないため、寧ろ、過半数の案件はスタープレイヤー以外の実務家が担当することになるだろう。スタープレイヤーを引き当てる運ゲーをするよりも、全体的な質の底上げができている特許事務所から担当者を割り振ってもらう方が、良い担当者がついてくれる可能性は高くなる。

同じ「意見書のみ応答率」ならば事務所規模が大きい方が、事務所全体(所員全体)の質は高いと考えられる。規模が大きくなるほど所員の教育体制を高い品質で維持することが困難になってくるのであるから、規模の大きな事務所ほど、その高いハードルを乗り越えた教育体制が構築されていると推測できる。

得てしてスタープレイヤーは人気があり、既に多くの顧客がついている場合が多い。そのようなスタープレイヤーは、特別に高い料金を支払えば担当してくれるであろうが、そうでない限りは、担当する顧客からの案件が減った(例えば、顧客が倒産したり、経営危機のために予算削減で依頼数が減った)などのラッキーなタイミングに遭遇しなければ、その恩恵にあずかることはできない。

通常の依頼によって良い担当を引き当てたい顧客にとってベストなのはクラスDやクラスCの中で意見書のみ応答率が高い特許事務所ということになるのかもしれない。

傾向その3 事務所規模と”意見書のみ応答率0%”の事務所数

傾向その3は、後日公開します。(記事作成中)

このコンテンツを閲覧するには会員ログインをしてください。 ログインはこちら. 新規会員登録はこちら

コメント