進歩性:請求項に記載のない技術との「技術的な一体不可分」を考慮して進歩性を認めた事例

令和5年3月27日(2023/3/27)判決言渡 判決文リンク

#特許 #進歩性

1.実務への活かし

・~権利化まで #進歩性 #発明の認定 #技術的な一体不可分

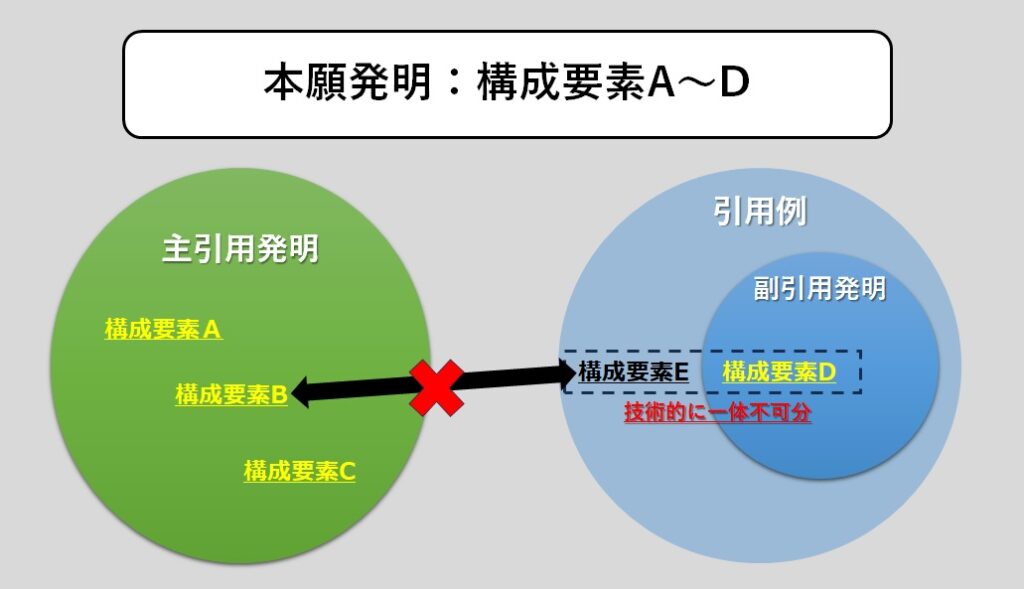

請求項に記載した複数の構成要素をまとまった技術として扱う「技術的な一体不可分」の主張は、進歩性を認めやすくする主張である。

この主張は、「本願発明の認定」に限らず「引用発明(副引用発明含む)の認定」においてもすることができる。

また、「引用発明の認定」においては、「本願発明の請求項に記載された複数の構成要素同士の技術的な一体不可分」だけでなく、「本願発明の請求項に記載された構成要素+記載されていない技術の間の技術的な一体不可分」にまで、対象を拡張できる。

複数の構成要素が技術的に一体不可分であることを主張するには、「発明の課題」を軸に、複数の構成要素(技術)が共通する「課題」の解決に必要であり、これら複数の構成要素を切り離して捉えてよいことについて明細書等に記載も示唆もないことを主張するとよい。

∵本件では、進歩性判断における「主引用発明と副引用発明の組み合わせの論理付け」において、副引用発明に対し、「請求項に記載された構成要素と請求項に記載されていない技術についての技術的な一体不可分性が認められ、特許庁のした「進歩性なし」の判断が取り消された。

また、知財高裁は、「課題及び課題を解決する手段」との関係から「技術的に一体不可分である」といえるか否かを判断した。

2.概要

株式会社ダイセル(以下、「ダイセル社」という。)が有する、特許第6721794号(発明の名称「防眩フィルム」。以下、「本件特許」という。)についての異議申立てを受け、異議2021-700030号事件として審理され、全請求項(請求項1-4)を取り消す旨の決定がされたため、この決定の取消しを求めた事案である。

知財高裁は、特許庁のした進歩性の判断に誤りがあるものと認め、特許庁のした「取消決定」を取り消した。(その後、特許庁は、請求項1~4の全請求項について維持決定をしている。)

ダイセル社は、異議申立ての審理の中で、訂正請求を行っており、訂正後の請求項1は以下の通りである。(下線が訂正部分)

【訂正後の請求項1】

ヘイズ値が60%以上95%以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であり、且つ、画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。

異議申立てにおいて、特許庁は、進歩性、実施可能要件、サポート要件、及び、明確性要件の取消理由によって、本件特許の全請求項を取り消す決定をした。(なお、36条の取消理由についても興味深い点はあるが、ここでは進歩性にフォーカスする。)

特許庁は、進歩性に関し、本件特許の訂正後の請求項1に係る発明(以下、本件発明1という。)と、特開2009-244465号を主引用例(以下、引用例1という。)との相違点として以下の2点を特定した上で、副引用例又は周知技術に係る発明が開示された引用例2ないし5とに基づいて当業者が容易に発明できたものであると判断した。(※引用例2:特開2015-172837号、引用例3:特開2015-196347号、引用例4:特開2014-85371号、引用例5:特開2006-113561号)

(i) 相違点1-1

「防眩層」が、本件発明1は、「内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であ」るのに対して、引用発明は、「内部ヘイズ値」が分からない点。

(ii) 相違点1-2

「防眩層」が、本件発明1は、「画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である」のに対して、引用発明は、そのようなものであるかどうか不明な点。

特許庁は、これら2つの相違点のうち、相違点1-2については「この発明特定事項は、物としての防眩層(防眩フィルム)を明確に特定しておらず、実質的な相違点を構成しない。」と判断し、引用文献の開示に基づく対比を行わなかった。なお、この発明特定事項は、実施可能要件、サポート要件、及び、明確性要件の取消理由とも大きく関係している。

相違点1-1については「引用例2には、ヘイズ値が60%でギラツキが防止された、防眩性を有する光学シートで、内部ヘイズは5~30%であることが好ましいことが記載されているから、ヘイズが60%の引用発明の内部ヘイズを5%とすることは容易である。」と判断した。

特許庁の判断(前審となる異議決定より抜粋)

「引用例2の【0035】には、防眩性を有する光学シートを構成部材として有するタッチパネルにおける「光学シート」について、「光学シートは、ヘイズ(JIS K7136:2000)が25~60%であることが好ましく、30~60%であることがより好ましく、・・・略・・・。ヘイズを25%以上とすることにより、防眩性を付与するとともに、電極の形状や傷を見えづらくすることができる。また、ヘイズを60%以下とすることにより、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止するとともに、コントラストの低下を防止しやすくできる。」、「また、内部ヘイズは、5~30%であることが好ましく、5~25%であることがより好ましく、10~18%であることがさらに好ましい。内部ヘイズを5%以上とすることにより、表面凹凸との相乗作用によりギラツキを防止しやすくでき、30%以下とすることにより、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できる。」と記載されている。タッチパネルを構成する、防眩性を有する光学シートに関し、特開2015-172835号公報(以下「周知文献A1」という。)の【0029】にも同様の記載がある。

引用発明は、「ヘイズ値(%)が60%」、「精細度(ギラツキ)が、106ppiでA、144ppiでA、212ppiでBであ」り、「防眩性および画像の鮮明性に優れ、かつギラツキも効果的に防止されている」ものであるところ、引用例2あるいは周知文献A1の上記記載に接した当業者は、内部ヘイズは、5~30%であることが好ましく、内部ヘイズを5%以上とすることで、表面凹凸との相乗作用によりギラツキを防止しやすくでき、30%以下とすることで、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できることを理解する。

そうしてみると、「ヘイズ値(%)が60%」の引用発明において、表面凹凸との相乗作用によりギラツキを防止し、かつ、超高精細の表示素子の解像度(鮮明性に対応)の低下を防止できるとのことから、内部ヘイズを5%とすることは、当業者が容易になし得たことである」

本件において、ダイセル社は、本件発明1における「ヘイズ値、内部ヘイズ値及び輝度分布の標準偏差」という三つの光学的特性(以下、光学三特性という。)は、技術的に一体不可分であり、相違点は、1-1及び1-2に分けて認定したことは誤りであると主張した。

ダイセル社の主張(判決より抜粋。下線は付記)

「取消事由1-1-1(本件発明1と引用発明の相違点の認定の誤り)について

本件発明1の防眩層の「ヘイズ値が60%以上95%以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が0.5%5 以上8.0%以下の範囲の値であり、且つ、…前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である」という構成に示された、(全体の)ヘイズ値、内部ヘイズ値及び輝度分布の標準偏差という三つの光学的特性(以下「光学三特性」という。)は、防眩層の凹凸の大きさ、数、傾斜、樹脂の成分間の屈折率差等の、防眩層の形状・構造と対応するものであるから、技術的には互いに一体不可分であり、光学三特性のうちの「内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値」であることと、ギラツキの度合いに関する「画素密度441ppiにおける輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値」であることも技術的に一体不可分である。

引用発明も内部ヘイズを大きくする第2の微粒子が高精細(212ppi)でのギラツキ現象を低減しており、内部ヘイズとギラツキが連関している。

相違点1-1に係る構成と相違点1-2に係る構成は「且つ」という文言により結合されている。

以上によれば、本件決定が、相違点を殊更に細かく、内部ヘイズ値に関する相違点1-1と、ギラツキの度合いを示す輝度分布の標準偏差の値を含む相違点1-2に分けて認定したのは(本件決定第5の1⑶イ(イ))、進歩性の判断を誤らせる結果を生じるものであり、このような認定は誤りである。」

上記のように、ダイセル社が、技術的に一体不可分であるとする主張の根拠は、光学三特性が「防眩層の凹凸の大きさ、数、傾斜、樹脂の成分間の屈折率差等の、防眩層の形状・構造と対応するものである」という点と「引用発明において、内部ヘイズとギラツキ(輝度分布の標準偏差)が連関している」という点にある。

しかしながら、知財高裁は、ダイセル社の上記主張を容れず、相違点の認定に誤りはないと判断した。

知財高裁の判断(判決より抜粋。下線は付記)

「本件明細書等には、防眩層の内部ヘイズ値を高めなくても、防眩層の表面を適切に粗面化して外部ヘイズ値を調節し、良好な防眩性を得るとともに、防眩フィルム内に入射した光が、防眩層中の微粒子によって広角に散乱するのを抑制でき、防眩フィルム内に入射した所定波長の光が広角に散乱されて防眩フィルムが着色するのを防止できること(段落【0010】)、及び、ギラツキを抑制するために、防眩層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を急峻化すると共に凹凸の数を増やすことで、ディスプレイのギラツキを抑制しながら防眩性を向上させること(段落【0078】)が記載され、ギラツキと凹凸形状の関係は記載されているものの、ギラツキと内部ヘイズ値との関係については明記されておらず、本件各発明において、ギラツキと内部ヘイズ値とが技術的に一体不可分であるとまでいうことはできない。」

その上で、知財高裁は、引用発明に対する「技術的な一体不可分」を認めた上で、容易想到性の判断(引用例1と引用例2から本件発明1に容易に想到するとした判断)については誤りがあるとの結論を下した。

知財高裁は、「技術的な一体不可分」の認定に際し、本件発明1に記載されていない事項、つまり、特許請求の範囲に記載されていない技術事項を含めて判断を行った。具体的に、本件発明1には、「ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」が規定されているが、知財高裁の認めた「技術的な一体不可分」は、「内部ヘイズ値」と「表面ヘイズ値」についてのものであった。

知財高裁は、引用例2に係る発明の課題や、課題を解決する具体的な手段から「引用例2が、表面ヘイズ値と切り離して内部ヘイズ値を5%程度に調整することによりバラツキを調整することを示唆しているということはできない。」と判断した。

そして、引用例2に開示される「表面ヘイズ」の具体的な値は22~40%であり、この値と、「ヘイズ値=内部ヘイズ値+外部ヘイズ値(表面ヘイズ値)」という関係式から、引用例2には、ヘイズ値が60%である場合において、内部ヘイズの値を0.5~8.0%にすることは開示されておらず(内部ヘイズ値は20%~38%になる。)、よって、当業者が容易に想到することはできないと判断した。

知財高裁の判断(判決から抜粋。下線は付記)

「引用例2は、解像度の低下を招く可能性のある内部へイズに頼ることなくギラツキを防止することについて、表面凹凸の割合、及び、概ね傾斜角5度以上の領域を示す表面ヘイズを特定の範囲とすることにより、ギラツキを防止するとともに超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できること(引用例2の段落【0008】)、…表面ヘイズの数値範囲として、表面へイズが22ないし40%であることと、強度比が1.0以上4.0以下の光学シートを用いることが記載され、また、表面へイズが40%を超える場合は解像度が低下してしまうことも記載されている(引用例2の段落【0026】)。そして、強度比を規定するとともに、表面ヘイズを規定することにより、凹凸の程度(表面拡散要素)をより具体的に表すことが記載されており(引用例2の段落【0029】)、表面ヘイズの値は、ギラツキと技術的に一体不可分である凹凸の形状を規定するものであるから、引用例2の記載は、表面ヘイズ値と切り離してギラツキを調整することを示唆するものと解することはできない。そうすると、…引用例2が、表面ヘイズ値と切り離して内部ヘイズ値を5%程度に調整することによりバラツキを調整することを示唆しているということはできない。

そして、引用例2に、光学シートの表面ヘイズが22ないし40%であり、(全体の)ヘイズが25ないし60%であることが好ましいと記載されている一方で(引用例2の段落【0035】)、引用発明の(全体の)ヘイズ値は60%であり、また、引用例1には、防眩性ハードコートフィルムは、(全体の)ヘイズ値が60%以上であるとされているから(引用例1の段落【0005】及び【0042】)、引用発明と引用例2の(全体の)ヘイズ値が共通するのは、60%の(全体の)ヘイズ値を有する場合である。本件発明1においては、(全体の)ヘイズ値から内部ヘイズ値を差し引いた値が外部ヘイズ値(表面ヘイズ値)に相当するから(段落【0025】)、(全体の)ヘイズ値が60%である引用発明について、表面ヘイズの値が22ないし40%である光学シートが記載された引用例2が、内部ヘイズ値として示唆するのは、60%の(全体の)ヘイズ値のときに取り得る20ないし38%(60%-40%=20%と、60%-22%=38%の間)の内部ヘイズ値である。そうすると、引用発明に引用例2を組み合わせても、内部ヘイズ値を20%よりも小さい値とすることを当業者が容易に想到することはできない。」

3.本件のより詳細な説明、及び、判決内容の考察

3-1.判決についての感想

全体的な結果について:納得度100%

本件の結論に特に異論はない。また、知財高裁が認定した「技術的に一体不可分」の論理も妥当な判断だと思う。

そうなると、かえって疑問に思えたのが、なぜ知財高裁の採った「技術的な一体不可分」の主張が、それ以前の異議申立ての段階や、本件の当事者間の主張において出されなかったのかということである(本件を分析してみようと思う動機もそこにあった)。

知財高裁の行った具体的な判断ロジックはともかく、「外部ヘイズ+内部ヘイズ」を「技術的に一体不可分」なものとして扱うべきという論理自体は、それほど難しい主張内容ではなく、この主張を見つけ出すことも困難ではないだろう。

ダイセル社は「光学三特性(ヘイズ値、内部ヘイズ値、及び、輝度分布の標準偏差)が技術的に一体不可分である」という主張を行っており、この主張の方がよほど裁判所を納得させるのに難しい主張であることからしても、光学三特性の主張は思い付きつつ「外部ヘイズ+内部ヘイズ」の主張は思いつかなかったというのも考え難いような気がした。

主張したくてもできない何らかの事情があるのではと思い改めて本件をみてみると、本件の「技術的な一体不可分」の主張が、「請求項に記載されていない技術+請求項に記載されている技術」の一体不可分であるという点に気付いた。

この事情は非常に興味深く、また、この点を考察することは実務においても有益であろう。なぜなら、多くの方が経験され知っていると思うが、「請求項に記載のない技術について意見書で主張しても拒絶理由は解消しない」というのが審査の原則だからである。

しかしながら、本件では、請求項に記載されていない技術との「一体不可分」が進歩性判断に考慮され、進歩性の判断に影響した。

一体不可分を認めなければ、「ヘイズ値が60%以上で内部ヘイズ値が0.5~8.0%」という開示はあり、組合せは容易の結論となるが(前審の特許庁の判断)、一体不可分を認めたことで「ヘイズ値が60%以上の場合、(表面ヘイズが22~40%だから)、ヘイズ値が60%のときで内部ヘイズ値は20~38%となり、0.5~8.0%にはならない」と判断されたのである。

以下では、本件に基づいて「技術的な一体不可分」の主張を可能性について考察してみたい。

3-2.進歩性判断における「技術的な一体不可分」の論理

まずそもそも、「技術的な一体不可分」の論理が、進歩性判断のどこに位置付けされるのかを明らかにしておきたい。

進歩性判断には、発明の認定や、組合せの論理付け等の段階があるが、「技術的な一体不可分」は、特定の段階における議論ではなく、どの場面においても登場する可能性がある。

本件を見てもわかるように、ダイセル社は“本願発明の認定”においてこの主張を行った。一方で、知財高裁は“論理付け(副引用発明の認定および組合せの動機)”においてこの主張を展開した。

いわば「技術的な一体不可分」の論理は、発明を構成する技術をどの単位で捉えるべきかという論点の中で展開される主張である。もう少し簡単に言えば、「構成要件単位」の認定の話といってもよいだろう。

ここで、混乱を避けるため、本件では「構成要素」という言葉と「構成要件」という言葉を使い分けることにする(法律用語として正しいかについては目を瞑って頂きたい)。

まず、「構成要素」とは、請求項に記載される一つの技術構成であり、例えば「A手段と、B手段と、C手段と、を備える装置」といった場合の「A手段」、「B手段」、「C手段」という単位をいうものとする。「構成要素」は、外形的客観的にも捉えやすく、各構成要素の認定にそれほど困ることはないだろう。

一方で、「構成要件」とは、その言葉の通り「要件」として機能する単位としての構成をいうものとする。仮に、「A手段と、B手段と、C手段と、を備える装置」において、「A手段とC手段」が「技術的に一体不可分」であるとするならば、「構成要件」は、「A手段及びC手段」という単位と「B手段」という単位になる。

1つの請求項は、1または複数の構成要素で構成される。

多くの場合、1つの構成要素が1つの構成要件に対応するため、「構成要素」と「構成要件」を切り分けて考える必要はない。進歩性の審理判断では、「構成要件」の単位で本願発明と引用発明を対比することになるが、構成要素の単位で考えても支障はないわけである。

しかしながら、進歩性判断において「構成要素」の単位で対比をしなければならないという決まりはない。

また、特許法が発明を「技術的思想の創作」と定義していることに鑑みれば、「構成要件」は「一つのまとまった技術」を単位とすべきであり、これが典型的には「構成要素」と捉えられるのである。

本願発明と引用発明との対比において、特許庁が自由に「構成要件」の単位を決定できるとなっては、進歩性を否定しやすいように単位を決定できてしまい、恣意的な審理に繋がる。従って「構成要件」の単位は、客観的かつ合理的に認定されなければならない。

ダイセル社が本件で「相違点を殊更に細かく、…相違点1-1と、…相違点1-2に分けて認定したのは、進歩性の判断を誤らせる結果を生じるものであり、このような認定は誤りである。」と主張したのは、その内容の合理性は措くとして、論理としては間違ったものではないだろう。

そして「技術的な一体不可分」の主張とは、請求項に記載された「複数の構成要素」を「一つのまとまった技術=構成要件」と捉えるべきという主張であり、これが認められた場合には、進歩性の判断は、複数の構成要素を1つのまとまった技術として開示する発明があるか、あるいは、そこに容易に想到することを導けるか、という観点でされなければならなくなる。

これが認められると、出願人/特許権者側にとっては有利になるのである。

それでは「構成要件」の単位の認定はどのように判断されるのかというと、これを導く定型化された判断手法(規範)は、現在のところ定立されていない。「一つのまとまった技術」がどう捉えられるべきかは、技術分野や発明の内容などから本質的に判断する他ない事柄と思われる。

3-3.本件特許について

本件特許の説明は、簡単なものに留めておく。本件発明の「防眩フィルム」とは、タブレット端末やスマートフォンなどのディスプレイに貼る保護フィルムをイメージすればよいだろう。

ディスプレイの破損から保護するためのフィルムや、ブルーライトをカットするフィルムなど、店頭に行けば、いくつもの商品が並んでいるのを確認できる。防眩フィルムは、その名の通り、眩しさを防ぐフィルムであり、ディスプレイへの外光の映り込みを防止するフィルムである。

本件特許は、防眩フィルムに関し、「着色しにくく、良好な防眩性を有すると共に、ディスプレイのギラツキを抑制可能な防眩フィルムを提供すること」を目的(課題)としている。

そして、この課題を解決する発明として、本件発明は、「ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」と「輝度分布の標準偏差」の3つの「構成要素」を規定している。

【訂正後の請求項1】

ヘイズ値が60%以上95%以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であり、且つ、画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。

3-4.「技術的な一体不可分」の論理を用いた進歩性の判断ロジック

ダイセル社の主張

ダイセル社は“本件発明と引用発明の相違点の認定”のフェーズにおいて、「技術的な一体不可分」の主張を行った。

ダイセル社が行った「技術的な一体不可分」の主張は、本件発明の3つの「構成要素」全てに対してであった。つまり。ダイセル社は、「ヘイズ値、内部ヘイズ値、及び、輝度分布の標準偏差」の三つの光学的特性が、技術的に一体不可分であると主張した。

またさらに、ダイセル社は、三つの光学的特性が技術的に一体不可分であることに絡めて、「内部ヘイズ値」と「輝度分布の標準偏差」が技術的に一体不可分であるとも述べ、相違点の認定を、相違点1-1と相違点1―2に分けて行ったことが誤りであると主張した。ダイセル社が主張する相違点は以下の通りである。

ダイセル社の主張する相違点A

「「防眩層」が、本件発明1は、「内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であり、且つ、画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である」のに対して、引用発明はこのようなものでない点」

次に、ダイセル社は、“相違点の容易想到性の判断”のフェーズにおいて、いくつかの主張を行っている。簡単に説明すると、以下の主張①~⑥を行った。(なお、括弧書きは、主張を補完するためにこちらで追記している)

①引用発明(引用例1の発明)はヘイズ値を60%としている一方で、引用例2では「ヘイズは30%ないし50%が好ましい」としており、好ましい値が引用発明とは異なるため引用例2に記載された発明を適用する動機付けはない。

②引用発明は、内部ヘイズとして、5ないし30%及び5ないし25%より好ましい値として10ないし18%が記載されているから10ないし18%を採用するはずである(→だから内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下を採用しない)。

③内部ヘイズ+表面ヘイズ=全ヘイズであるから、ヘイズ値60%の引用発明に、表面ヘイズ22ないし40%の引用例2に記載された発明を適用するなら内部ヘイズは20ないし38%であるほかあり得ない(→だから内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下を採用しない)。

④「画素密度441ppiにおける輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値」は、引用例2ないし5に記載がなく、周知の技術的事項でもない。

⑤引用発明の防眩層を、ヘイズ値60%でありながら相違点Aの光学特性を有する防眩層に変更するのが容易であることを示す証拠はどこにもない。

⑥本件発明1は、内部ヘイズ値が小さくても、「ディスプレイのギラツキを抑制可能」という予想外の効果を奏する。

ダイセル社の主張の合理性

率直な意見を言わせて貰えば、ダイセル社の主張は決して質の高いものではなく、論理的な一貫性に欠けている。そのため、知財高裁がダイセル社の主張を容れなかったのも致し方ないだろう。

まず最初に、ダイセル社は「技術的な一体不可分」の主張として、三つの光学的特性が技術的に一体不可分であると主張し、さらに、三つの光学的特性が一体不可分であるからそのうちの二つである「内部ヘイズと輝度分布の標準偏差」も一体不可分であると主張している。

冒頭で説明したように、「技術的な一体不可分」の主張は、「構成用単位」の認定の主張である。従って、三つの光学的特性が一体不可分であるというならば、引用発明との相違点は、上述の相違点Aではなく、請求項1の記載全てと主張しなければ論理的な整合が図れない。つまり、引用発明との一致点は、いずれも「防眩フィルム」であることで、相違点は、引用発明が、本件発明の「ヘイズ値、内部ヘイズ値、及び、輝度分布の標準偏差」に係る発明特定事項をひとまとまりの技術(構成要件)として開示していない点、としなければならない。

それにもかかわらず。「技術的に一体不可分」であると主張する三つの光学的特性のうち「ヘイズ値」については単独に扱い引用発明との一致点として認めつつ、残りの二つの光学的特性だけを一体的に扱って相違点Aを導く主張は、技術的に一体不可分であるはずの三つの特性を、一つの特性と二つの特性とに切り離して捉えることになり、論理的に矛盾している。

このような論理矛盾が起こるのは、「技術的に一体不可分」の主張の本質が理解できていないからだろう。これでは「技術的に一体不可分」の主張を使いこなせているとはいえず、個人的には、ダイセル社の主張は合理性を欠く内容であったものと評価している。

加えて、

ダイセル社のその後の主張①~⑥(容易想到性の判断についての主張)は、「技術的な一体不可分」の主張と関連性がないものばかりである。①は引用例2の適格性についての主張であり、②及び③は相違点1-1の容易想到性についての主張であり、④は相違点1-2の容易想到性についての主張であり、⑥は発明の効果についての主張である。

唯一⑤だけが、自らが主張する相違点Aについての主張だが、その主張は、引用発明に相違点Aを採用することが容易であることを示す証拠はないという程度の薄い内容である。

当然ながら、進歩性があるという結論を導くためには、単に「技術的な一体不可分」の主張だけをしても意味がない。この主張はあくまで「構成要件単位の認定」の話に過ぎないのだから、この主張が認められたことで直ちに進歩性が認められるわけではない。従って、進歩性があるという結論を導きたいのであれば、この主張が認められることを前提に「構成要件」の単位で対比し、発明の開示があるか否かを判断し、容易想到といえるかの結論を導かなければならなかっただろう。

本件のように、容易想到性の判断において「技術的な一体不可分」を前提としない主張ばかりを述べていては、ダイセル社自身がそもそも「技術的な一体不可分」の主張を正当と考えていないのではないかという裁判所の心証形成に繋がりかねないだろう。

知財高裁の判断

既に述べたが、知財高裁は、ダイセル社の主張は容れず、知財高裁独自の判断で別に「技術的な一体不可分」を認め、本件発明の進歩性判断に誤りがあるとの結論を導いた。

ここで間違ってはいけないのは、知財高裁は、ダイセル社の上記③の主張を直接の根拠にして「技術的な一体不可分」を認定したわけではないという点である。

ダイセル社は、上記③の主張で「内部ヘイズ+表面ヘイズ=全ヘイズであるから、ヘイズ値60%の引用発明に、表面ヘイズ22ないし40%の引用例2に記載された発明を適用するなら内部ヘイズは20ないし38%であるほかあり得ない」と述べており、この論理自体は、知財高裁も容易想到性の判断に用いている。

しかしながら、知財高裁は、本件発明の進歩性判断において「表面ヘイズ値」と「内部ヘイズ値」が技術的に切り離せない(≒技術的に一体不可分である)と認定した上で、上記③の論理に基づき、容易想到性を否定している。つまり、③の主張から「技術的な一体不可分」が導かれたのではなく、「技術的な一体不可分」が導かれたことで③の主張が有効に働いたのである。

「内部ヘイズ+表面ヘイズ=全ヘイズ」というのは、当業者にとっての客観的事実、分かり易く言えば教科書的な技術事項であり、本件発明に特有の定義や規定ではないのだろう。

このような普遍的な技術事項を根拠に「技術的な一体不可分」を認めてしまうと、発明の内容に関係なく、「ヘイズ値」に関する発明特定事項が記された発明は例外なく「内部ヘイズと表面ヘイズが技術的に一体不可分である」と認定しなければならなくなる。しかし、実際には、内部ヘイズのみを改良する発明であったり、外部ヘイズのみを改良する発明であったり、内部ヘイズと外部ヘイズは適当に決めればよく全ヘイズに技術的特徴を有する発明もあり得るだろう。

そうすると、「内部ヘイズ+表面ヘイズ=全ヘイズ」という事実を根拠に「技術的に一体不可分」を認めることができないのは明らかである。

従って、「技術的に一体不可分」の主張をするときは、学術的・科学的な定義から、AとBに相関関係がある場合(Aの値が決まれば自ずとBの値も決まる場合や、Aが増えればBも増える、あるいは、Aが増えればBは減るなどの場合)でも、そのことから直ちにAとBが「技術的に一体不可分である」という結論が導かれるわけではないことに留意すべきである。

本件で知財高裁は、「技術的に一体不可分であるか」を、「課題及びその解決手段」の関係から判断した。ダイセル社の主張を認めなかった結論も、知財高裁独自の判断で技術的な一体不可分を認めた結論も、同様の判断手法によって導かれている。“本願発明の認定”については本件特許の「課題」を起点とし、 “引用例2に基づく副引用発明の認定”については引用例2の「課題」を起点として、以下の判断がなされた。

知財高裁の判断(本願発明における技術的一体不可分)(下線部が課題に関する記載)

「本件明細書等には、防眩層の内部ヘイズ値を高めなくても、防眩層の表面を適切に粗面化して外部ヘイズ値を調節し、良好な防眩性を得るとともに、防眩フィルム内に入射した光が、防眩層中の微粒子によって広角に散乱するのを抑制でき、防眩フィルム内に入射した所定波長の光が広角に散乱されて防眩フィルムが着色するのを防止できること(段落【0010】)、及び、ギラツキを抑制するために、防眩層の凹凸を縮小するだけでなく、防眩層の凹凸の傾斜を高くして凹凸を急峻化すると共に凹凸の数を増やすことで、ディスプレイのギラツキを抑制しながら防眩性を向上させること(段落【0078】)が記載され、ギラツキと凹凸形状の関係は記載されているものの、ギラツキと内部ヘイズ値との関係については明記されておらず、本件各発明において、ギラツキと内部ヘイズ値とが技術的に一体不可分であるとまでいうことはできない。」

知財高裁の判断(副引用発明における技術的一体不可分)(下線部が課題に関する記載)

「引用例2は、解像度の低下を招く可能性のある内部へイズに頼ることなくギラツキを防止することについて、表面凹凸の割合、及び、概ね傾斜角5度以上の領域を示す表面ヘイズを特定の範囲とすることにより、ギラツキを防止するとともに超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できること(引用例2の段落【0008】)、大き過ぎずかつ小さ過ぎない範囲の表面ヘイズを有することで、凹凸形状の中に、傾斜角度の小さい凹凸と、傾斜角度の大きい凹凸とが混在し、凹凸内に様々な傾斜角が存在することにより、ギラツキをより防止しやすくできること(引用例2の段落【0025】)を開示し、上記の大き過ぎずかつ小さ過ぎない範囲の表面ヘイズの数値範囲として、表面へイズが22ないし40%であることと、強度比が1.0以上4.0以下の光学シートを用いることが記載され、また、表面へイズが40%を超える場合は解像度が低下してしまうことも記載されている(引用例2の段落【0026】)。そして、強度比を規定するとともに、表面ヘイズを規定することにより、凹凸の程度(表面拡散要素)をより具体的に表すことが記載されており(引用例2の段落【0029】)、表面ヘイズの値は、ギラツキと技術的に一体不可分である凹凸の形状を規定するものであるから、引用例2の記載は、表面ヘイズ値と切り離してギラツキを調整することを示唆するものと解することはできない。」

本件特許からみてみると、本件特許は、段落【0007】の記載から「着色しにくく、良好な防眩性を有すると共に、ディスプレイのギラツキを抑制する」ことが発明の課題と認定できる。その上で、本件発明における「内部ヘイズ値」に係る発明特定事項は、「着色しにくく、良好な防眩性を有する」防眩フィルムを実現するための技術を特定しており、「ギラツキの抑制」については、技術的に一体不可分といえるだけの技術的に密接な関連性は読み取れないため、「ギラツキと内部ヘイズ値とが技術的に一体不可分であるとまでいうことはできない」との結論に至ったものと推察できる。

なお、本件特許の段落0011には、「輝度分布の標準偏差」に係る発明特定事項がギラツキの抑制に良好に寄与することが記載されており、「着色しにくく、良好な防眩性→内部ヘイズ値」かつ「ギラツキの抑制→輝度分布の標準偏差」という技術的な関連性から、「内部ヘイズ値と輝度分布の標準偏差」には「技術的に一体不可分」が認められず、ダイセル社の主張は認められないとの結論に至ったと考えられる。

次に、引用例2をみると、引用例2は、段落【0007】の記載から、画素密度300ppi以上の表示素子のギラツキを防止し、かつ、解像度の低下を防止する」ことが発明の課題と認定できる。その上で、「内部ヘイズ値に頼ることなく表面ヘイズを特定の範囲とすること」が「ギラツキの防止」と技術的に密接な関係を有することから、「表面ヘイズの値は、ギラツキと技術的に一体不可分であり、「引用例2は、表面ヘイズ値と切り離してギラツキを調整することを示唆するものとは解せない」との結論に至ったものと推察できる。

なお、引用例2は「内部ヘイズ値に頼ることなく」という記載に対応して「内部へイズは、5~30%であることが好ましく、5~25%であることがより好ましく、10~18%であることがさらに好ましい。内部ヘイズを5%以上とすることにより、表面凹凸との相乗作用によりギラツキを防止しやすくでき、30%以下とすることにより、超高精細の表示素子の解像度の低下を防止できる。」と説明されているため(段落【0035】)、結果的に、「内部ヘイズ値と表面ヘイズ値を切り離して調整することを引用例2は示唆していない」と判断している。

ここで、知財高裁が「技術的な一体不可分」に関し、「技術」と「技術」」の一体不可分ではなく、「技術」と「課題」の一体不可分を認定している点は意味深である。

ダイセル社が「相違点1-1に係る技術」と「相違点1-2に係る技術」の一体不可分を主張したのに対し、知財高裁は、「表面ヘイズに係る技術」と「ギラツキの防止という課題」の技術的な一体不可分を認定している。

結果的には、「引用例2において、内部ヘイズ値と表面ヘイズ値を切り離して調整すること」の開示や示唆はないという技術同士の一体性に触れてはいるが、この判断の進め方には知財高裁の慎重な姿勢が窺える。

つまり、共通する課題を解決する技術同士であれば、それだけで「技術的に一体不可分」と判断してよいかについて、知財高裁は慎重な姿勢を取っているのではないかと推察する。

「技術」と「課題」が一体不可分の関係にあるか、言い換えれば、その課題を解決するのに必要な構成要素であるかについては、明細書等の記載から客観的に判断することができるため、事実認定からおよそ直接的に導ける評価といってもよいだろう。

一方で、同じ「課題」を解決する複数の構成要素が互いに「技術的な一体不可分」の関係にあるかは、課題の共通性だけでは足りず、技術的に密接な関係にあることまで言えなければ十分ではないだろう。

(知財高裁は、本判決において、ダイセル社の主張に対し「内部ヘイズ値と、ギラツキの度合いを示す輝度分布の標準偏差が、技術的に一体不可分であるといえるほどに密接な関係があることを認めるに足りる証拠はない。」と述べており、技術的に密接な関係があることを要求する考えに立っているようにも読める。)

我々実務家としてはまず、「技術的な一体不可分」の主張が、本願発明の認定に限らず、主引用発明や副引用発明の認定においても有効であり、うまく使いこなせば有用であることを認識すべきだろう。

そして、課題1と技術Aとが密接な関係にあること、及び、同課題1と技術Bとが密接な関係にあることを、明細書等の記載から客観的に導き、その上で、技術Aと技術Bが技術的に一体不可分といえるだけの技術的に密接な関係にあることを主張するのが、理路整然とした主張の一つと言えるように思える。

3-5.「技術的な一体不可分」の主張の射程

請求項に記載のない技術との「技術的な一体不可分」の活用パターン

本件における「技術的な一体不可分」の主張のもう一つの特徴は、本件特許の発明特定事項にない「表面ヘイズ」との技術的な一体不可分が、副引用発明の認定において認められたという点にある。

「技術的な一体不可分」は、構成要件単位の認定の話であるから、進歩性判断の対象となる構成要素たちの中で議論されるのが通常であろう。

この通常のケースでは、例えば、

「本願発明の構成A及びBは技術的に一体不可分であるが、引用例には、「構成A及びB」のまとまった技術としての開示がされておらず示唆もない。」といった形の主張や

「主引用発明は構成A及びB1を開示しており、副引用発明は構成B2及びCを開示しているが、構成A及びB1は技術的に一体不可分であるから、副引用発明を組み合わせて構成A、B2及びCを有する発明に容易に想到することはできない」といった形の主張のように、

請求項に記載された構成要素に対して直接的に「非開示」であったり「置換の技術的な阻害要因」であったりを主張することができる。

一方で、請求項に記載されていない技術は、それそのものによって請求項に記載されている構成要素に直接関与できない。請求項に記載されていない以上、本願発明は当該技術を有することを否定しておらず、当該技術を有するか否かは、本来的に本願発明の技術的範囲には影響しないため、上述の通常のケースのように構成要件としての役割を果たすことができない。

従って、請求項に記載されていない技術の進歩性判断における関与の仕方は、請求項に記載されている構成要素に対する間接的なものになるだろう。

下図の例でいえば、本願発明の構成要素には含まれておらず構成Dと技術的に一体不可分である構成Eが、構成Bと併存することに技術的な阻害要因があるならば、主引用発明に構成Dを有する副引用発明を組み合わせることによって、構成要素Bと構成要素Eが共存することになり、これは技術的に阻害されることから本願発明に容易に想到することはできないといった主張になる。

このように、請求項に記載されていない技術との「技術的な一体不可分」を主張するときは、当該技術が、組合せ先の発明が有する構成要素のいずれかと併存できない関係にあることを積極的に主張すべきであろう。

事実、本件においても、副引用発明には「内部ヘイズ値が5%以上(8%以下)である」という構成要素が開示されていたが、「表面ヘイズ値(外部ヘイズ値)が22~40%である」という請求項に記載のない技術によって、「内部ヘイズ値が5%以上(8%以下)である」という構成要素を組み合わせた場合に、「全体ヘイズが60%である」という構成要素と「表面ヘイズ値(外部ヘイズ値)が22~40%である」という技術が両立しないことから、組合せの容易想到性が否定されている。

技術的な一体不可分を主張できる技術の制限の有無

それでは、どのような場合に、請求項に記載されていない技術についての一体不可分性を、進歩性の議論に持ち込むことが許容されるだろうか。

本件で知財高裁は、「技術的な一体不可分」を認めるのに、「ヘイズ値=外部ヘイズ値(表面ヘイズ値)+内部ヘイズ値」という関係式を根拠とはしなかった。

本件発明には、「ヘイズ値」及び「内部ヘイズ値」の数値範囲が構成要素として規定されているため、これらの数値範囲から逆算すれば、外部ヘイズの値(及び数値範囲)も特定できることになる。従って、本件発明1は、実質的に外部ヘイズの範囲も規定しているものと捉えることも取れる。

仮に、知財高裁が、「ヘイズ値=外部ヘイズ値(表面ヘイズ値)+内部ヘイズ値」という関係式を根拠に用いて「技術的な一体不可分」を認めていたら、この主張は少なくとも「複数のパラメータに相関関係がある」という条件が満たされる場合に認められ得るという程度のことしか言えなかっただろう。

しかし、知財高裁は、複数のパラメータ(外部ヘイズ値と内部ヘイズ値)に相関関係があることを「技術的な一体不可分性」を認める根拠に利用していないため、この条件は必須ではないということになろう。

あくまで事例判決の域は出ないが、本件の事例からみるに、「技術的な一体不可分」の主張は、少なくとも、本件特許の構成要素(本件でいえば内部ヘイズ値)との一体不可分を主張できる技術であれば、それ以上の制限は特段設けられていないものと暫定的に解することができるだろう。

請求項に記載のない技術との一体不可分を利用できる類型

それでは、請求項に記載のない技術に基づく「技術的な一体不可分」の主張は、本件のような「副引用発明の認定」の場面に限らず、「本願発明の認定」や「主引用発明の認定」の場面でも可能であろうか。

本願発明の認定における「請求項に記載のない技術との一体不可分」の主張

私見になるが、この主張が認められる可能性は低いであろう。なぜならば、本願発明における請求項の記載は、進歩性を主張する側(出願人や特許権者)の意思で記載できるのであり、特許法36条5項との関係からも、出願人や特許権者の側において、請求項に記載すべきとするのが適切に思えるからである。

例えば、本件特許には、「外部ヘイズ」の値に関する記載はされておらず。「ヘイズ値=外部ヘイズ値+内部ヘイズ値」という関係から逆算される外部ヘイズ値の数値範囲を記載した場合には、新規事項の追加となる危険がある。

しかしながら、本件特許の明細書には「外部ヘイズ値は、ヘイズ値から内部ヘイズ値を差し引いた値に相当する。」という記載があるため、請求項に「外部ヘイズ値は、前記ヘイズ値は前記内部ヘイズ値を差し引いた値である」という記載はできる。

それでは明細書に記載がなくても、当業者の技術常識として当然の定義である場合はどうか。技術常識であるならば請求項に記載をしても新規事項とされない可能性は十分にあるが、「技術的な一体不可分」を主張するために記載するのであれば「新規事項」と判断される可能性は高いように思う。

本当に出願人が出願時において「技術的な一体不可分」を認識していたのだとすれば、通常は明細書に記載してあるはずであり、この主張をしたいのであれば、本来的には記載しておくべきと言えるからである。

同様の理由から、請求項に記載せずに意見書のみで「技術的な一体不可分」を主張するのも認められない可能性が高いだろう。

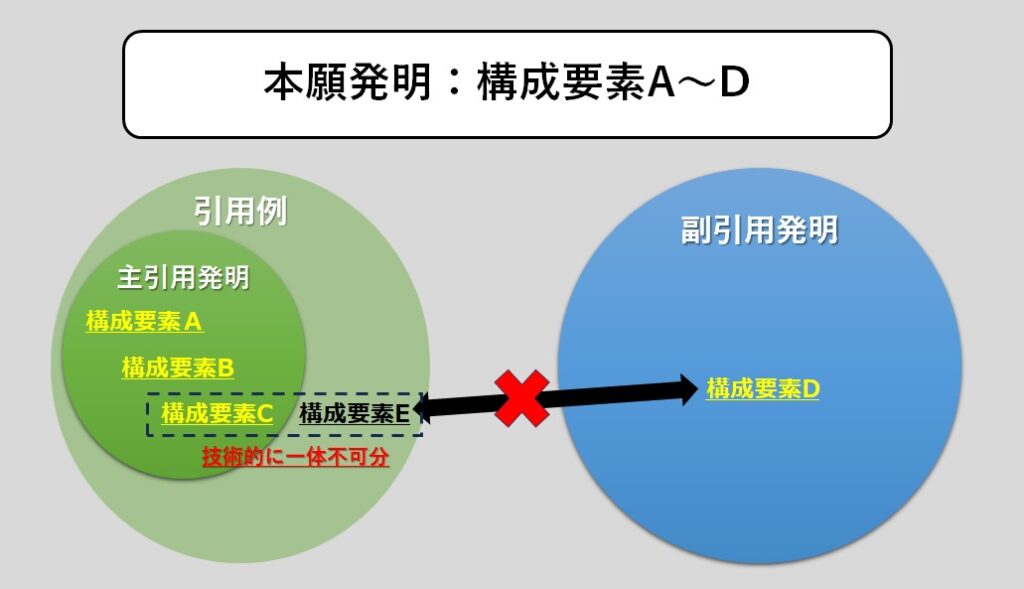

主引用発明の認定における「請求項に記載のない技術との一体不可分」の主張

こちらも私見になるが、主引用発明の認定においては、十分に認められる余地があるように思える。なぜならば、本願発明と違い、主引用発明は、本願発明の構成要素との対比という観点で構成要素が認定されるため、技術的に一体不可分の関係にある技術同士が必ずしも本願発明に含まれているとは限らないからである。またさらに、主引用発明は、本願発明に対して過不足なく認定されるべきところ(詳細は、別記事「引用発明の認定」参照)、「技術的な一体不可分」は、進歩性の判断に重要な影響を及ぼすものであり、本願発明の構成要素にないからといって「技術的な一体不可分」が考慮されないとするならば、それこそ外形的には過不足なくみえても、実質的に「不足」した認定というべきだからである。

例えば下図のように、本願発明が「構成A~Dを有する発明」であり、引用例が「構成A~Cを有し、構成CとEが技術的に一体不可分である発明」を開示していたとすると、主引用発明は「構成A~Cを有する発明であり、但し、構成Cは構成Eと技術的に一体不可分である発明」と認定すべきであろう。

仮に、副引用発明が「構成Dを有する発明であって、構成Eと構成Dは併存することのできない技術同士である」とすると、上記のように主引用発明を認定しなければ、主引用発明と副引用発明の組み合わせの阻害を認める事情は考慮されないことになる。

しかし、当業者の視点から実質的にみて、主引用発明に副引用発明を組み合わせようとすることに技術的な阻害要因があるならば、これを考慮せずに導かれる結論は、当御者の認識とは異なる結論となり妥当ではないはずである。

この理は「技術的に一体不可分」にある技術が、主引用発明側にあるのか副引用発明側にあるのかによって異なるものではないと考えるのが妥当なように思う。

このように、「拡張された技術的な一体不可分」の主張(請求項の記載されている構成要素と、請求項に記載されていない技術との技術的な一体不可分の主張)は、引用発明の認定において有益に働く主張であるものと考察する。

3-6.ダイセル社の望ましい対応

ダイセル社は、異議申立ての審理の中で、訂正請求によって請求項の訂正を行った。訂正前後の請求項は以下の通りである。(下線部が相違点)

【訂正前の請求項1】

ヘイズ値が60%以上95%以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が0.5%以上15.0%以下の範囲の値であり、且つ、画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。

【訂正後の請求項1】

ヘイズ値が60%以上95%以下の範囲の値であり、内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であり、且つ、画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。

内部ヘイズ値を。「0.5%以上15.0%以下の範囲」から「0.5%以上8.0%以下の範囲」に訂正したのは、ダイセル社の主張②(引用発明は、内部ヘイズとして、5ないし30%及び5ないし25%より好ましい値として10ないし18%が記載されているから10ないし18%を採用するはずである。)と対応させるためと推測できる。

一方で、知財高裁は、ダイセル社の主張②は容れずに、「内部ヘイズ値と表面ヘイズ(外部ヘイズ)値との技術的な一体不可分」の関係から、「ヘイズ値60%で表面ヘイズ値が22~40%であれば、内部ヘイズ値は20%~38%になる」として、引用例2に基づく副引用発明の組合せの容易想到性を否定している。そうすると、訂正前の内部ヘイズ値の範囲「0.5%以上15.0%以下」であっても、進歩性は否定されないことになる。

それでは、現行の法律において、本件のような場合に、差し戻し後の異議申立ての審理において、訂正前の請求項に戻す機会が保障されているか。

訂正前の請求項は元の請求項であるため、訂正の目的要件のいずれにも該当しないことから、明文上は、このような訂正の請求は認められないことになる。そうすると、訂正請求の取り下げという形で対応するしかないが、訂正請求の取り下げは、特許法120条の5第8項に記載される通り、取消理由通知または訂正取消理由通知において指定される期間内でしか行うことができない。

これでは、新たな取消理由が発見されない限り訂正請求を取り下げることができず、わざわざ取消訴訟を起こし、有利な判決を得た特許権者の利益が十分に保護されているとは言えないだろう。

ダイセル社は、訂正前の請求項によっても進歩性が否定されないため、本判決を踏まえて最大限に広い権利を取得したい場合には、分割出願によって別途権利を取得する他ないが、判決時点において分割出願ができる状況でなければ打つ手はないだろう。(幸運にも、本件特許の分割出願があるため、ダイセル社はこの対応をすることができる)

機会保障という観点から制度を拡充させるならば、異議申立てにおける取消決定に対し、取消訴訟において決定の取消しの判決が確定した場合においても、特許権者の申立てがあった場合には、「既に行った訂正の取り下げ、または、新たな訂正請求の機会」を保障すべきではないだろうか。(特許法134条の3とは逆のケースである。)

但し、この場合の訂正請求は、「元の請求項に対する目的要件を満たし、かつ、判決直前の請求項を限定的に拡張するもの」に限るべきであろう。(※限定的な拡張とは、直前の請求項に記載される構成要素を削除することなく、構成要素についての発明特定事項を直前のものよりも拡張するものに限るもののこと)

なお、ダイセル社は、本判決後の2023年4月11日に分割出願をしているが、この出願における請求項1は以下の通りであり、なぜか内部ヘイズの値は「0.5%以上8.0%以下の範囲の値」である。

この出願においては、ヘイズ値についての構成要素はないため一概には言えないが、内部ヘイズ値を0.5%以上8.0%以下の範囲にしたところで、本件の引用例2を除外できるわけではないのに、なぜ本件の訂正後の請求項に数値範囲を合わせているのかは理解できないところである。(もしかするとダイセル社は、判決の結果は理解しているが、その内容については正確に理解できていないのかもしれない。)

2023年4月11日にされた分割出願の【請求項1】

内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値であり、中心線平均粗さRaが0.32μm以上0.88μm以下の範囲の値であり、且つ、画素密度が441ppiである有機ELディスプレイの表面に装着した状態において、8ビット階調表示で且つ平均輝度が170階調のグレースケール画像として画像データが得られるように調整したときの前記ディスプレイの輝度分布の標準偏差が、0以上10以下の値である防眩層を備える、防眩フィルム。

最後に

「技術的な一体不可分」は、これによって「ひとまとまりの技術」が「構成要件」となるため、進歩性を否定しにくくする方向に働く。言い換えれば、発明の進歩性が認められやすくなる方向の論理である。

従って、後の審査で「技術的な一体不可分」の主張を通りやすくするために、出願時の明細書作成において、構成要素同士が技術的に密接に関連していることを導ける記載が盛り込めないかを検討することは有益であろう。

一方で、「技術的な一体不可分」は、諸刃の刃にもなる可能性がある。切り離すことのできない技術となれば、当然、請求項において、技術的に一体不可分にある構成要素は全て記載するか、全て記載しないかのいずれかしか選択できなくなってしまうだろう。

本件では、「技術的な一体不可分」の判断を、「課題及び解決手段」との関係から導くという判断手法が採られた。このことはつまり、明細書作成における「課題」と「解決手段となる技術」との結び付きをどのように記載しておくかが、「技術的な一体不可分」の論理を使いこなす上で重要になるということであろう。

例えば、明細書において、ある課題1を解決する手段として「構成Aと構成Bが技術的に一体不可分である」方向で説明をしておき、また別の課題2を解決する手段としては「構成Aと構成Bは技術的に一体不可分でなくてもよい」方向で説明をしておくことで、適時に適切な「課題」を選択し、「技術的に一体不可分」の主張で攻めるか、技術的に切り離した権利の取得を狙うかを使い分けることができるかもしれない。

そこまでを想定した明細書が作成できれば、実務家としては一流の域にあると言っていいだろう。

コメント